【2025年版】これで完璧!屋上防水工事の基礎知識パーフェクトマニュアル

「そろそろ屋上防水をした方がいい」「定期的に屋上防水工事すべき」など情報を耳にしたけど、「屋上防水って何?どれくらいの費用がかかるの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

本記事では防水工事見積もり.comの防水アドバイザー福島が、屋上防水工事(陸屋根の防水工事)の種類から費用の相場、価格を下げて工事を成功させるコツまで解説します。

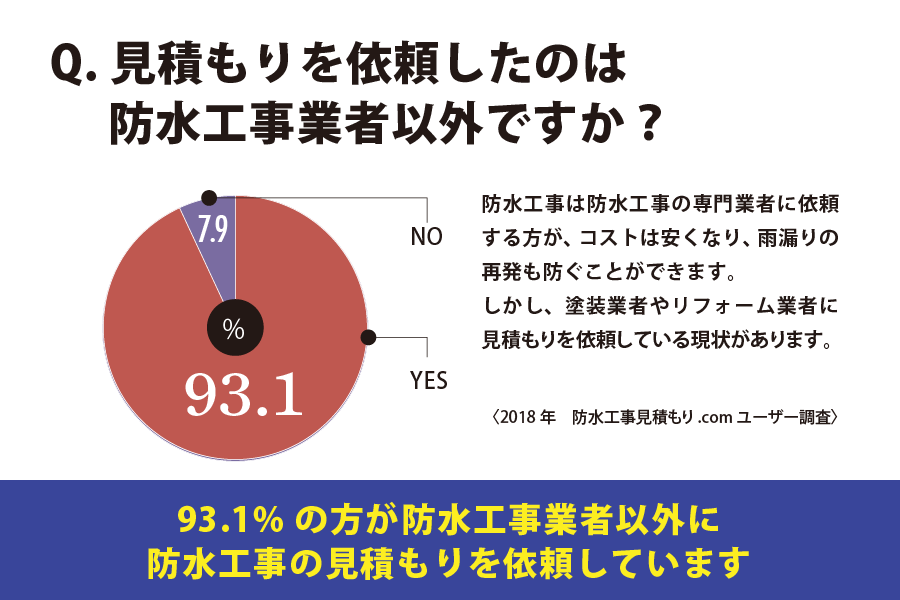

防水工事見積もり.comによる2018年ユーザー調査では、屋上防水の見積もりを「防水工事業者以外に依頼した」という方が93.1%でした。

防水工事業者以外に依頼すると、工事費用は高額となり、雨漏りの再発などのトラブルのリスクが高まります。

もし屋上防水の優良業者をお探しの場合は、「超」がつく優良業者を数社無料で紹介させていただきますので、防水工事アドバイザーの福島までご気軽にお問い合わせくださいませ。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

そもそも屋上防水工事(陸屋根防水工事)とは?

屋上防水工事(陸屋根)とは、建物の平らな屋根に防水層を施し建物への雨水の侵入や、建物の劣化を防ぐための工事です。

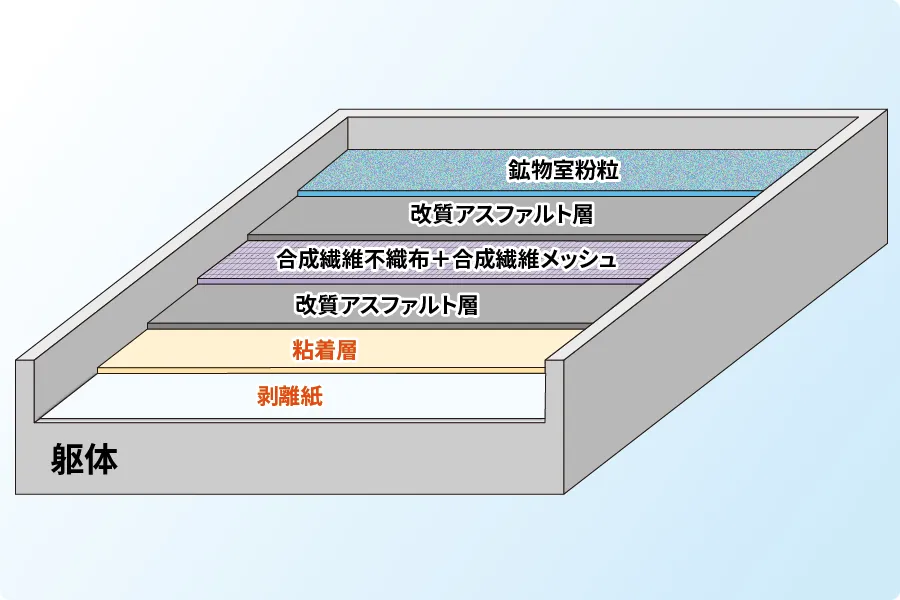

防水層は、下地の上に層状に様々な素材を重ねていくことで出来上がります。防水工法の種類により防水層の素材と施工方法・手順が異なります。

防水層について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

傾きがある屋根は、勾配によって雨が流れて排出されますが、平らな屋根は雨が流れにくく、排水機能が弱いです。

そのため、防水層を構築することによって、平らな屋根でも雨水の侵入を防ぎ、建物を守れるようになります。

屋上防水工事はDIYできる?

屋上防水のDIYは工法により行うことができますが、とても難しいです。雨漏りのリスクがあるため、おすすめできません。

ベランダ・バルコニーの防水であれば、DIYのハードルは下がり、実際にDIYされる方もいます。

屋上防水防水工事と、ベランダ防水工事との主な違いは下記の4つです。

- 屋上は面積が広く防水層を上手く作れない

- 屋上は雨水を直接受けるため中途半端な防水層では雨漏りする

- 屋上は紫外線や飛来物などにより劣化・損傷がしやすい

- 建物の状態や状況に適した工法選びが必要になる

屋上は雨水から建物を守る重要な役割があるので、防水工事の専門業者へ依頼し確実な工事をしてもらうことをおすすめします。

屋上防水工事(陸屋根)の工法種類と選び方

屋上防水工事には大きく分けて4つの工法があります。

それぞれ特徴があるので、建物の状態・状況に合った防水工法を選んでみてください。

| 防水工法 | おおまかな特徴 |

| ウレタン防水 | ・最もポピュラー ・コストパフォーマンスが良い ・複雑な形状に対応できる |

| FRP防水 | ・耐久性重視の塗膜防水 |

| シート防水 | ・ハウスメーカーの屋上(一部を除く) ・障害物がない屋上 ・メンテナンスの手間が少ない |

| アスファルト防水 | ・大型の物件(特に新築) ・耐久性が求められる屋上 |

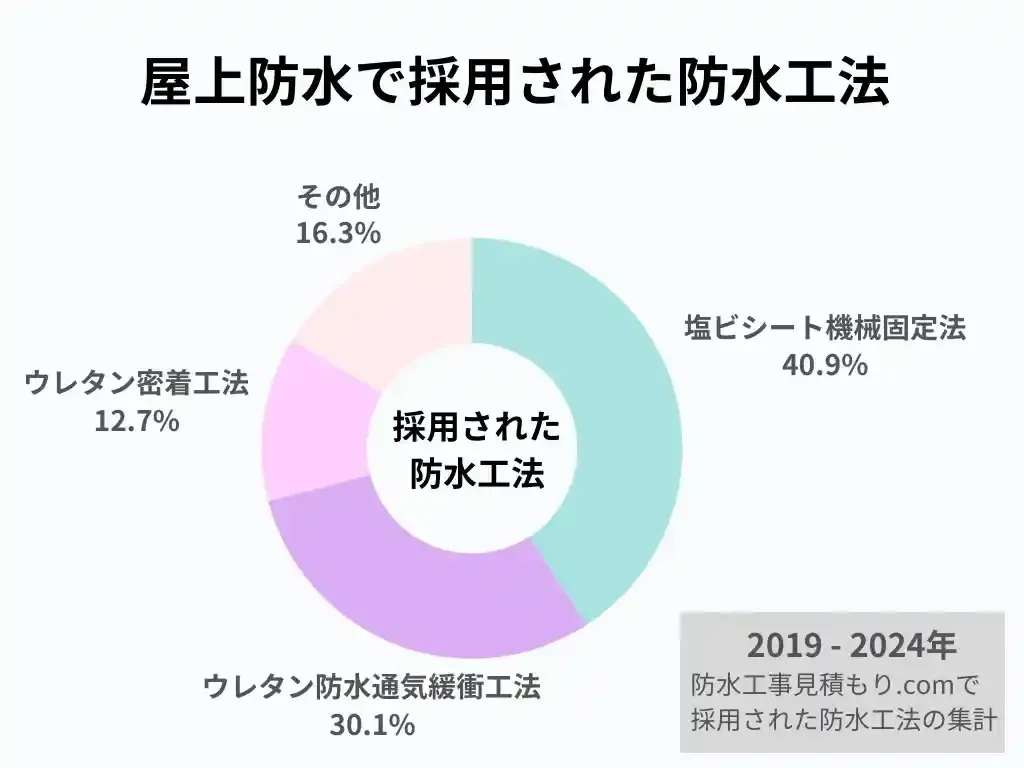

防水工事見積もり.comで2019年~2025年の6年強の間で採用された防水工事法の比率は以下のグラフの通りです。

ウレタン通気緩衝工法とウレタン密着工法を合わせると、ウレタン防水が最も採用率が高くなります。

しかし工法単位だと塩ビシート機械固定法が最も多く採用されています。

理由としては、塩ビシート機械固定法は耐用年数が15~20年程度あり、他の防水工法と比較するとメンテナンスの手間を減らすことができるため、採用が多くなっています。

ただし塩ビシート機械固定法は、施工の技術が高くないとできない防水工事です。

防水工事見積もり.comは高い技術力を持った防水業者が加盟しているため、塩ビシート機械固定法を施工する割合は高くなっています。

屋上防水の耐用年数はこちらの記事により詳しく掲載しています。

それではここからは各工法について紹介していきます。

ウレタン防水:最もポピュラー!比較的安価に工事可能

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用 | 5,000~7,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 10~15年 |

| 工期 | 100㎡で5~12日間(雨天含まず) |

| おすすめの建物・状況 | ・凹凸や複雑な形状の建物 ・一般住宅の屋上 ・コストを抑えたい |

ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を塗り固めて防水層を作る方法です。樹脂を塗って防水層を作るため、建物の形状を選ばず、複雑な形の面でも対応することができます。

ウレタン防水は、屋上防水の中では、比較的安価にできる工事です。ウレタン防水塗料を職人が塗り重ねて防水層を作ります。

騒音なども少なく、一般住宅や複雑な建物に向いています。

シート防水:耐久性が強くメンテナンスの手間が少ない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用 | 5,000~7,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 10~15年 |

| 工期 | 100㎡で5~7日間(雨天含まず) |

| おすすめの建物・状況 | ・広くフラットな屋上 ・防水効果を長持ちさせたい ・メンテナンスの手間を減らしたい |

シート防水とは、塩化ビニルやゴム製のシートを建物の上に貼りつけ、防水層を作る方法です。

工場で作られた均一な品質の防水シートを、専用の接着剤や機械で固定を行い、隙間から水が侵入しないように設置します。

シートには種類があり、どのシートを使うかによって費用の変動があります。

一気にシートを貼って作業できるため、広い屋上にも向いています。ただし、複雑な建物や凹凸がある床には不向きです。

塩ビシート防水は、他の屋上防水工法と比較すると、メンテナンスの手間が少ない上、ウレタン防水よりも長持ちする点がメリットです。

FRP防水:耐久性・防水性に優れた塗膜防水

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用 | 6,000~8,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 10~15年 |

| 工期 | 100㎡で7~12日間(雨天含まず) |

| おすすめの建物・状況 | ・耐久性を重視 ・歩行程度に使用するベランダ |

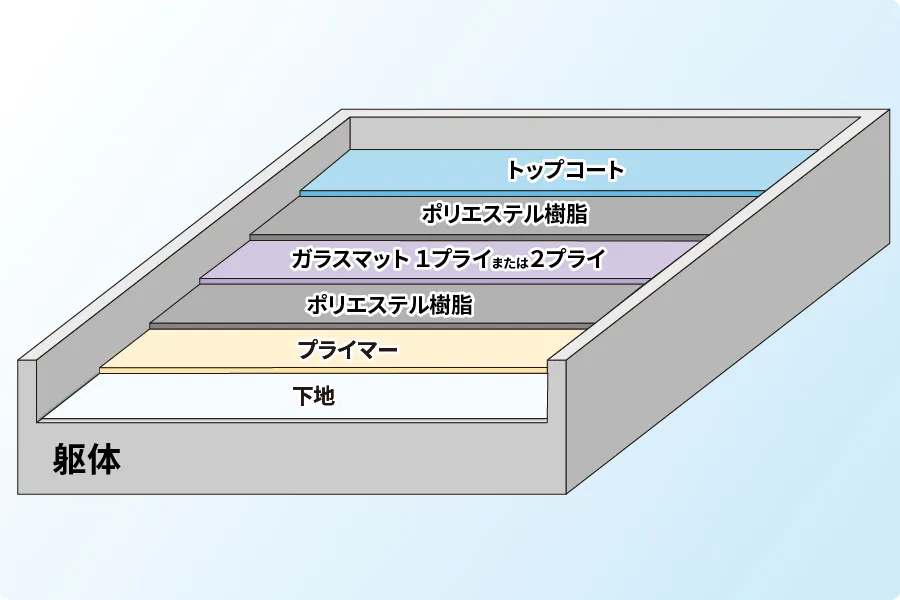

FRP防水とは、建物下地の上にFRP(繊維強化プラスチック)製のシートを敷き、更に上から樹脂製のトップコートを塗って硬化させる方法です。

「FRP」とは「繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)」の略です。

新築物件の屋上防水工事では使われていますが、屋上防水の改修工事での採用率は低いです。耐久性が高いため歩行が多くなるベランダ・バルコニーの改修工事で使われることはあります。

アスファルト防水:大型物件に採用され、耐久性が高い

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 費用 | 6,000~7,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 12~18年 |

| 工期 | 100㎡で7~12日間(雨天含まず) |

| おすすめの建物・状況 | ・大型物件の屋上 ・メンテナンスの手間を減らしたい |

アスファルト防水とは、加熱して溶かしたアスファルトを利用し、専用の防水シートを貼り重ねていく方法です。

100年以上の歴史を持つ防水工法で、現在でも公共工事などで採用される(※)信頼と実績のある防水工事です。

新築・大型物件の屋上防水におすすめの工法で、 耐久性も防水性も高いですが、重くて建物に負荷がかかるデメリットがあります。

近年は、塩ビシート機械固定法と天秤にかけられることが多く、マンション等で大規模修繕の時にアスファルト防水から塩ビシート防水に切り替えるケースがあり、アスファルトの上に重ねて修繕工事をすることができます。

メンテナンス時にアスファルトを重ねると建物に重さの影響があるので、撤去する必要があります。撤去費用がかかり、費用が高めになります。

※参考:建築工事標準詳細図

屋上防水工事が必要な劣化症状

防水層は一度作ったら完璧ではなく、年々劣化してしまいます。

屋上に下記のような劣化の症状がある建物は、早めに防水工事をする必要があります。

- 雨漏り

- 雑草が生えている

- 繋ぎ目が割れている、破損している

- コンクリートがひび割れている

- 排水溝が機能していない

これらの症状は、雨水から建物を守る防水層が劣化しているサインです。

一部の劣化でも放っておくと悪化して雨漏りするため、早めにメンテナンスをしましょう。

早めにメンテナンスをすれば、一部の補修だけで安く工事できる可能性もあります。

多くの場合、屋上の防水塗装が剥げたり、劣化してきたと感じたときに工事の依頼を検討すると思われます。

しかし、見た目は特に変わりなくても10年~15年も経っていたら確実に劣化していますので、専門業者に点検をしてもらいましょう。

それでは、工事が必要となる劣化症状について詳しく解説します。

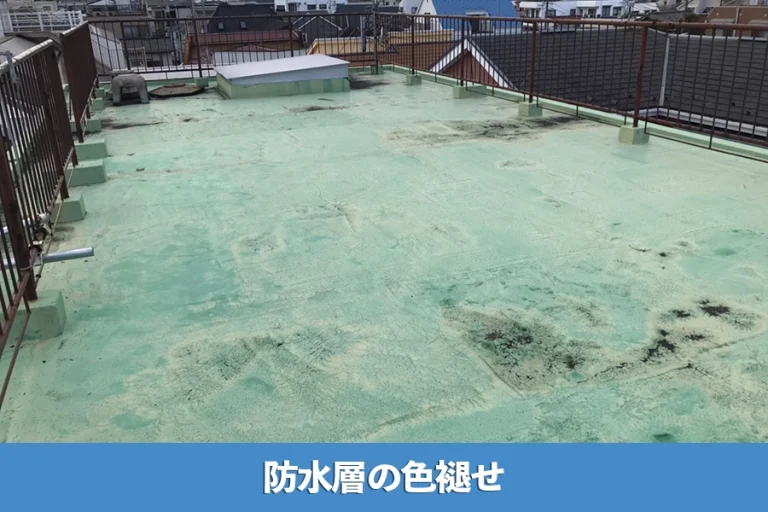

色あせ

屋上に防水施工を行ったあと、経年によって防水塗装が色あせてくることがあります。

屋上部分は建物の中で雨や風の影響をもっとも受けやすく、紫外線が一番に当たる場所です。

屋上の防水塗装が劣化してくると、劣化に伴い塗装の色もあせてくるのです。

防水塗装が劣化すると、当然ながら防水効果がなくなり、水が入りやすくなり膨れが発生します。

さらに、防水塗装の色あせを放置しておくと、苔が生えたり、汚れが溜まってしまうことによって、屋上部分そのものの劣化にもつながってしまうため注意が必要です。

防水塗装が色あせてきたと感じたら、速やかに工事を依頼しましょう。

屋上の防水塗装の耐久性は、短くて1年、長いもので20年程度といわれていますので、色あせに関わらず、経年を感じたら早めに修理をすることが望ましいです。

ひび割れ

屋上の防水加工がひび割れする原因は複数あります。

ひとつは、「アスファルト防水のおさえコンクリートの劣化」です。

おさえコンクリートは、防水層を保護して劣化を抑制するために、防水層の上から打つコンクリートのことです。

おさえコンクリートの下に防水層があるので、防水効果に影響はありません。

次に挙げられる原因は、ウレタン防水のひび割れ症状です。

ウレタン防水のひび割れは、紫外線や雨水などの影響によって防水加工が劣化することによって発生します。

そのほか、施工時の乾燥不足や、シート防水の劣化によってひび割れを起こすケースもあります。

このように防水層がひび割れている場合は補修工事が必要です。

剥がれ

FRP防水やウレタン防水などの施工が、雨風や紫外線によって劣化して剥がれてしまう症状です。

ほかには、シート防水加工が劣化することにより、シートが収縮して剥がれが生じることもあります。

落下物など外的要因によってシート防水が破損し、剥がれることもあります。

また、施工不良によって剥がれが生じるケースもまれにあります。

施工の段階で十分に乾燥させなかった場合や、下塗りを行わなかった場合、雨天で作業をした場合に、密着性が悪く防水加工が剥がれやすくなります。

施工後2〜3年で剥がれが生じてしまった場合は、施工不良が原因の可能性があります。

これらの原因から塗装やシートの剥がれが生じると、箇所から水漏れが発生する恐れがありますので、早急な工事が必要です。

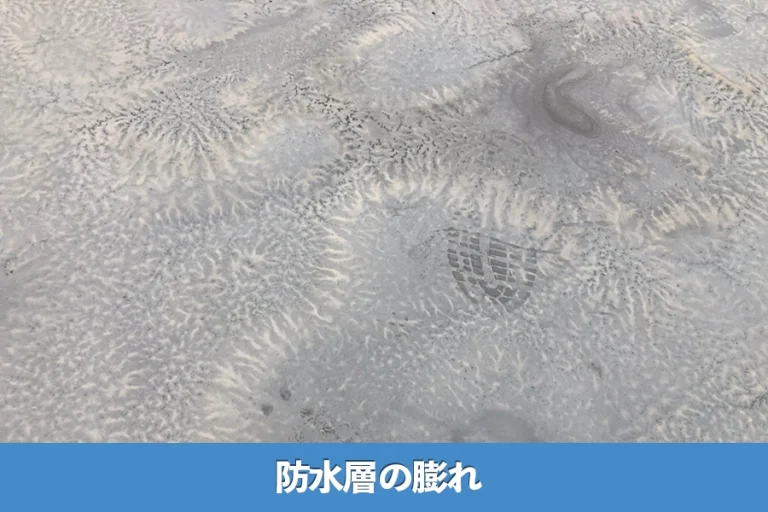

膨れ

膨れは、ウレタン防水やシート防水などの施工で発生する症状で、空気が入ったような見た目の状態です。

膨れが生じる原因は、経年に合わせて長い時間をかけて防水層に少しずつ入り込んだ水分が、太陽の熱などによって蒸発して、防水層の中で膨らむことで起こります

膨れが発生しやすい箇所には特徴があり、防水面積の広いところで起きやすい傾向です。

たとえば屋上や外壁、屋根などは膨れが発生しやすく、ベランダなど面積の狭い箇所は発生しにくい特徴があります。

膨れが発生しただけであれば、すぐに水漏れが発生するということはないでしょう。

しかし膨れている箇所は耐久性が低くなるほか、伸縮が繰り返されると破損の原因になります。

防水層やシートが破損すると、雨漏りによるサビやカビが発生しやすくなるほか、下地の破損や劣化につながるため、早めの修復工事が必要です。

水溜まり

屋上に水が溜まってしまう原因はいくつか考えられますが、排水部分に落ち葉や泥などが溜まっている場合は、それらを取り除いて水はけをよくすることで改善されます。

水はけのよい状態でも水溜りができてしまう場合は、施工時の設計や目測のミスによる可能性が高いと思われます。

水溜りが長期間続くと、防水シートやトップコート、防水層の劣化につながるため、できるだけ早い対処が必要です。

ドレン周りや笠木

ドレンとは、排水を行う箇所。いわゆる「排水口」です。

屋上の場合、屋上の一番水平なところに、格子状のカバーがついた雨水を排水する箇所をドレンと呼びます。

このドレンが劣化したり、サビが発生してしまうと、そこから建物内に水が入り込んでしまいます。

そのほか、ドレンやシートの端に草が生えてしまっている場合も、浸水の原因になる可能性があるので注意が必要です。

草の根が防水層まで届いてしまっていると、草を抜いたときに防水層に穴を空けることになってしまいます。

空いた穴は浸水の原因につながってしまうため、修復工事が必要になります。

屋上防水工事(陸屋根)の価格相場・耐用年数

| 防水工事の種類 | 耐用年数 | 工法価格(1㎡辺り) |

|---|---|---|

| ウレタン防水 通気緩衝工法 | 13~15年程度 (5~8年毎にメンテナンスが必要) | 6,000~7,500円 |

| ウレタン防水 密着工法 | 10年程度 (5~8年毎にメンテナンスが必要) | 5,000~6,000円 |

| 塩ビシート防水 機械固定法 | 15年~18年程度 (メンテナンスは最小限) | 6,500~7,500円 |

| 塩ビシート防水 密着工法 | 12年~15年程度 (メンテナンスは最小限) | 5,000~7,000円 |

| 加硫ゴムシート防水 | 10年~12年程度 (5~8年毎にメンテナンスが必要) | 5,000~6,000円 |

| 改質アスファルト シート防水 | 12年~18年程度 (5~8年毎にメンテナンスが必要) | 5,000~7,500円 |

| FRP防水 | 10年~15年程度 (5年毎にメンテナンスが必要) | 6,000~8,500円 |

屋上防水工事(陸屋根)の単価は1㎡ 5,000円〜8,500円が相場です。

初回屋上防水工事から20年後までにかかるコスト比較

屋上防水工事の工法を選ぶポイントとして、長期間で考えたコストパフォーマンスが重要です。

それぞれの工法別にかかる20年先までの一般的なコストを書き出してみました。

| 初回 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | トータル | |

|---|---|---|---|---|---|

| ウレタン密着工法 | 85万円 | 20万円 (トップコート) | 0円 | 50万円 (ウレタン密着1層で再工事) | 155万円 |

| ウレタン通気緩衝工法 | 120万円 | 20万円 (トップコート) | 0円 | 50万円 (ウレタン密着1層で再工事) | 190万円 |

| 塩ビシート防水接着工法 | 120万円 | 0円 | 120万円 (塩ビシート再工事) | 0円 | 240万円 |

| 塩ビシート防水機械固定法 | 130万円 | 0円 | 0円 | 130万円 (塩ビシート再工事) | 260万円 |

| 加硫ゴムシート防水 | 100万円 | 20万円 (トップコート) | 100万円 (ゴムシート再工事) | 20万円 (トップコート) | 240万円 |

| FRP防水(2プライ) | 100万円 | 20万円 (トップコート) | 0円 | 50万円 (FRP防水1プライで再工事) | 170万円 |

※屋上防水90㎡の目安費用

※修繕費用については、防水層の状態により変動する

※トップコートはシリコン・フッ素・遮熱のトップコートを採用した場合

ウレタン防水通気緩衝工法は、10年後に防水層の状態が良ければ、トップコートの塗り直しだけで、更に8~10年は防水層が保たれます。

また、20年後の再工事もウレタン密着工法(1層)で済みます。

20年先の持続性とコストで考えるとウレタン防水通気緩衝工法がおすすめです。

1回で工事を終わらせたい場合は、塩ビシート機械固定法がおすすめです。

メンテナンスの手間が比較的少なく、18年~20年後に新しい防水シートを被せる工事で済みます。

但し、塩ビシート防水は2回までしか施工できないため、3回目は撤去してやり直しとなります。撤去する際には撤去費、産廃費がかかります。

最も安いのは、下地にプライマーを塗り、その上にウレタン塗膜を塗るウレタン防水密着工法です。シート防水でも下地に直接貼り付ける密着工法が安くなります。

しかし、ウレタン防水密着工法と塩ビシート防水接着工法は、既存の防水層の状態が良く、雨漏りしていない場合に有効な工法です。この2つの工法は、下地に含まれた水分を外に逃がすことができないため、夏の暑い時期に水蒸気となり膨張し、防水層の膨れ、破れに繋がり、雨漏りが再発してしまいます。 雨漏りをしている場合は、ウレタン防水通気緩衝シートや塩ビシート機械固定法で工事する必要があります。

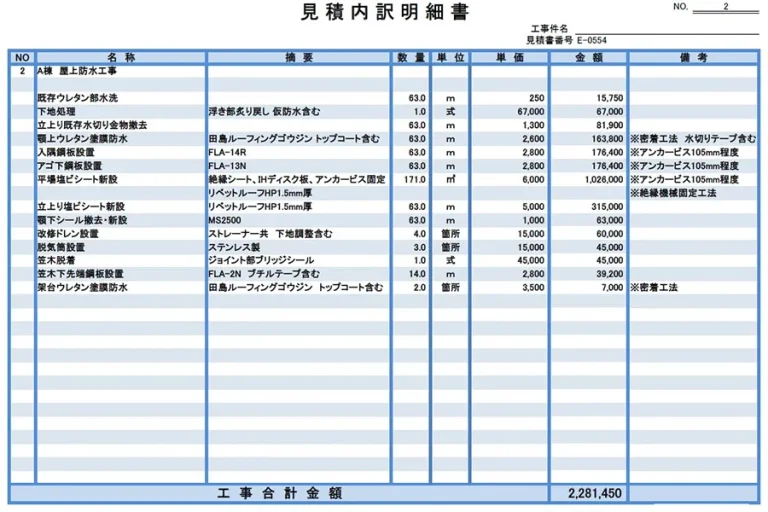

屋上防水工事の見積もり項目の見方

屋上防水工事は、業者により見積もりに2倍以上の開きが出る業界です。中には、悪質業者も存在しています。あなたの見積もりが適正か、チェックするポイントを紹介します。

ここでは一番代表的な、ウレタン防水通気緩衝工法の見積もりを紹介します。

重要な見積もりチェックポイントは以下の通りです。

- 保証年数、定期点検の年数が記載してあるか?

- メーカー名、工法名が記載してあるか?

- 屋上防水に必須の材料名、下地処理、ドレン改修(排水溝)、伸縮目地の記載があるか?

これらを1つずつ解説します。

保証年数、定期点検の年数が記載されているか?

通常は保証年数や定期点検の年数も見積もりに記載されています。見積もりに書かれていない場合は、保証も点検もない可能性が高いです。

保証年数が記載されていれば、その期間は何か問題が起きても業者に見てもらえます。

建物を長持ちさせたい人は保証年数・定期点検の年数が書かれているか必ず確認しましょう。

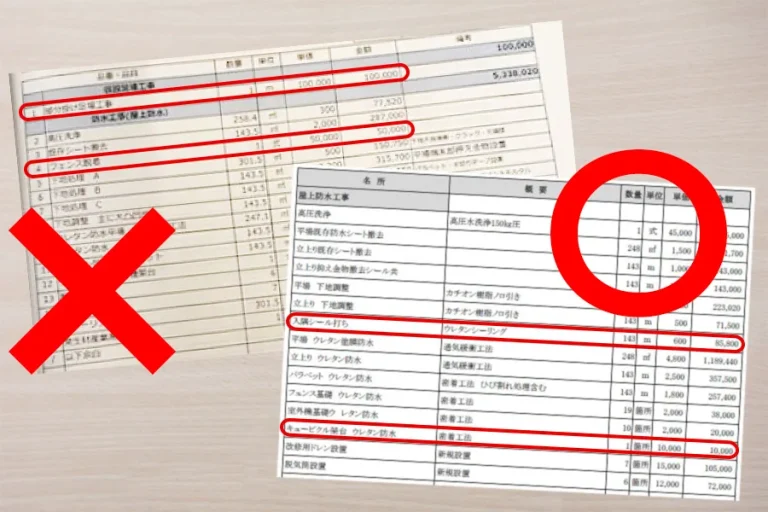

材料メーカー名、防水工法名が記載してあるか?

正しい見積もりには、材料メーカー名や防水工法名が記載されています。

記載されていない場合は不正な見積もりの可能性が高いので注意しましょう。

屋上防水の必須項目が記載されているか?

屋上防水には削ることのできない、欠かせない項目があります。

正しい見積もりには下記のものが必ず書かれています。

- 材料名

- 下地処理

- ドレン改修(排水溝)

- 伸縮目地

これらは屋上防水工事で絶対削れない項目なので、見積もりに記載がない場合は注意が必要です。

必ず確認してみてください。

屋上防水工事は悪徳業者も多いので、見積もりをもらった場合はしっかりチェックしましょう。

屋上防水工事の費用を安くする7つの方法

屋上防水工事の費用を安くするには7つの方法があります。

- 防水工事業者に相見積もりを取る

- 他の防水工事と一緒に依頼する

- すぐに工事しなければならない部分だけの見積もりをもらう

- 屋上防水工事の時期を業者都合に合わせる

- 雨漏りや水漏れが発生する前に工事を依頼する

- 長持ちしなくていいなら、保証をなしにする

- ウレタン防水の防水層を減らす

1つずつ解説していきます。

防水工事業者から相見積もりを取る

屋上防水工事の費用を安くするために、必ず相見積もりを取りましょう。

信頼できる業者や知人であっても、3社ほど相見積もりをとってください。

屋上防水工事の見積もりは素人には分かりにくく、それを利用した悪徳業者も多いです。

複数の業者から相見積もりを取ることで、悪徳業者に騙されたり損をしたりするリスクを格段に下げられます。

外壁塗装やベランダ防水工事と一緒に依頼する

屋上防水と一緒に、外壁塗装やベランダ防水などの工事も一緒に依頼すると、割引してもらいやすいです。

他にも工事が必要なところがないか、一度確認してみましょう。

すぐに工事しなければならない部分だけの見積もりをもらう

一度にまとめて工事をした方が、工事金額の総額は安くなりますが、「今回の工事では支出をできるだけ抑えたい」そんな風に思う方もいらっしゃいますよね。

その際は、「急いで工事しなければならない部分」の見積もりをもらってください。

最低限しなければならない場所を把握し、すぐ工事しなくてもいい部分は次回の工事に回すのも手です。

屋上防水工事は、リスクを考えた上で、最大限安くするのが賢いやり方です。

全体をただ安くしようとするのはリスクを無視した行動になってしまいがちなので、絶対工事するべき場所をまずは的確に判断しましょう。

屋上防水工事の時期を業者都合に合わせる

防水工事時期がいつでもいい場合は、防水工事業者の都合に合わせると安くしてもらえることがあります。

特に防水工事の閑散期は2〜4月。この時期は費用の交渉もしやすいです。

雨漏りや水漏れが発生する前に工事を依頼する

雨漏りや水漏れをしていない状態であれば、予防やメンテナンスといった形の対応で費用を抑えられる可能性があります。

大きな工事が必要になる前に対応してもらうことも、費用を抑える方法として有効です。

さらに閑散期に依頼することでより費用を下げられる可能性がありますので、合わせて相談してみましょう。

長持ちしなくていいなら、保証をなしにしする

保証をなしにすると、値段を抑えてくれる可能性が高いです。

通常の防水工事には5年や10年などの保証がサービスで含まれています。

建物を長持ちさせたい人は保証を付けた方が良いですが、売却前程などの場合は保証をなしにするのも1つの手です。

長持ちしなくていいなら、ウレタン防水の防水層を減らす

工事を簡略化することで、値段を抑えられる可能性があります。

ウレタン防水の場合、通常は3回塗りですがこれを2回にすることもできます。

- 2回塗り:ウレタン塗り1回、トップコート仕上げの合計2層

- 3回塗り:ウレタン塗り2回、トップコート1回塗りの合計3層

ただし3層の防水層に比べ、塗膜の厚さが少ないため耐久年数が5年ほどに落ちます。

どうしても手持ちがないため、とりあえず持たせたいなど、耐用年数が短くてもいい人には、こういった交渉もできます。

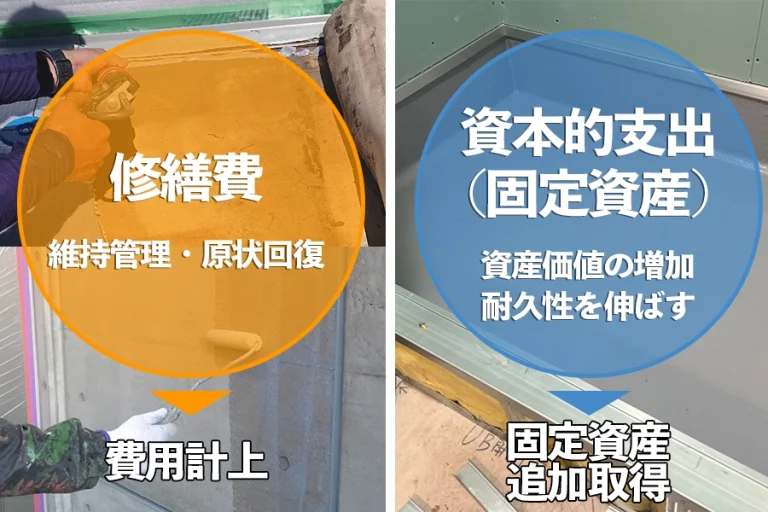

屋上防水工事は修繕費と資本的支出どっち?

屋上防水工事は修繕費か資本的支出で計上することになります。ただこの2つは計上のタイミングが異なるので、修繕費にできるかどうかがポイントになります。

- 修繕費:その年に全額必要経費として計上できる

- 資本的支出:耐用年数によって減価償却

屋上防水工事が修繕費になるケース

屋上防水工事が修繕費になるのは、現状の維持管理や修理のための工事の場合です。

- 雨漏りしており、それの補修での工事

- 原状回復になる工事

ポイントとしては、建物の耐用年数が当初より長くなったり、価値が増加したりしたら、修繕費には当てはまりません。

判断が難しい場合

修繕費か資本的支出かの判断が難しい場合、「60万円未満または取得価格の10%未満なら修繕費にできる」という判断の仕方も認められています。

参考:大規模修繕費(外壁、屋上防水)は、修繕費と資本的支出のどちらになる?|不動産のQ&A

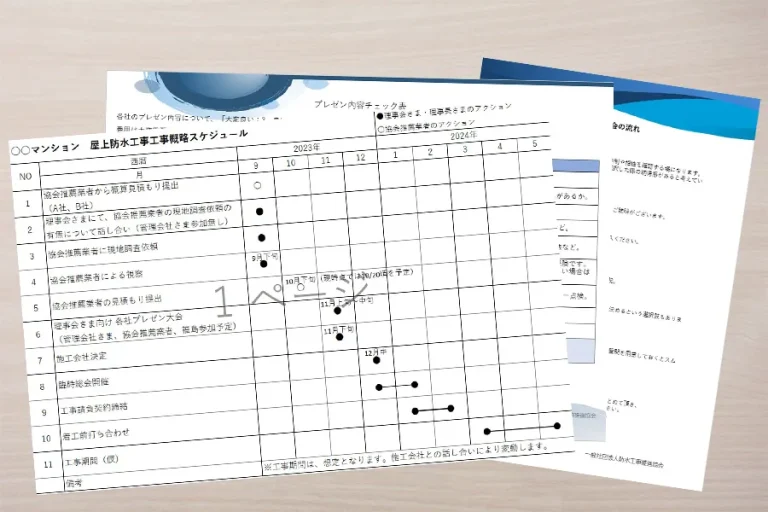

屋上防水工事(陸屋根)の優良業者を最大3社無料紹介

本記事では屋上防水工事を依頼する前に知っておくべき知識をまとめました。

- 防水層に劣化の症状が出たら、防水工事をすべき

- 自分の状況や希望に合った工法を選ぶ

- 相見積もりを取り、見積もり内容に納得してから依頼する

これらのことをしっかり理解して、防水工事のリスクを下げましょう。

本記事の注意点や依頼の仕方をしっかり守れば、あなたの防水工事の成功率が格段に上がります。

また、防水工事見積もり.comでは、優良業者を最大3社紹介しています。

一般的な一括見積もりサイトとは異なり「お客様の情報だけを流し、たくさんの業者からしつこい営業が来る」というものではありません。

防水工事アドバイザーである福島が、防水工事業者とお客様も窓口となり、中立的な立場に立って、最適な工法選びや価格の交渉、工事進行まで全て無料でサポートします。

詳しいサービス内容はこちらをご覧ください。

カテゴリー :屋上防水/防水工事の基礎知識 タグ:屋上防水工事 費用・見積もり・単価・相場 防水工法・種類