雨漏りが発生しやすい部位とは?原因、対処法について解説!

雨漏りは、様々な部分から発生してしまいます。

どのような部分に、雨漏りが発生してしまうのでしょうか。

今回は、起きやすい雨漏りポイントを、ピックアップしました。

また、雨漏りが起きてしまった場合の対処法について防水アドバイザーの福島が詳しくご紹介します。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1.雨漏りが発生しやすい部位と原因、対処法

まずはじめに、雨漏りが発生しやすい部位について、原因、その対処法を交えながら簡単に解説していきます。

1-1.棟板金、谷樋板金

棟や谷樋に打っている釘が錆びる事で釘が浮き、

板金が浮いてしまい雨漏りが生じてしまいます。

板金も下地の木材も寿命の場合がありますので、全て取り替えましょう。

1-2.スレートのひび割れ

スレートは、劣化するとヒビが入りやすくなってしまいます。

ヒビが発生する事で、雨漏りに繋がっててしまいます。

ヒビが入ったスレートは、新しいものに取り換える事で雨漏りを回避させる事が出来ます。

ヒビにコーキングを埋めても、雨漏りの完璧な回避にはなりません。

1-3.瓦の漆喰の崩れ

瓦の漆喰部分が崩れて、雨漏りが生じてしまいます。

古い漆喰を取り除き、新しい漆喰を塗り込みます。

1-4.瓦の割れやずれ

瓦が割れたりずれたりする事で、雨漏りに繋がっててしまいます。

ずれた瓦は元に戻し、割れた瓦は新しい瓦に取り換えましょう。

1-5.板金屋根と外壁の取り合い

板金屋根と外壁の立ち上がり部分との瀬戸際部分は、板金の外壁内への立ち上がり不足により、雨漏りを引き起こす場合があります。

この部分から雨漏りが発生する場合は、外壁部分を取り除いて屋根板金を立ち上げる事で雨漏りを回避させる事が出来ます。

150㎜以上板金を立ち上げる事が、理想となります。

取り合い部分にコーキングを打つ方法もありますが、場合によっては解決しません。

1-6.屋根板金の錆び

鳥のフン等により、屋根板金に錆びを発生させてしまう事があります。

板金に明らかな色の違いがある場合は、葺き直しをしましょう。

板金は部分的に葺き直しが可能なので、劣化部分だけでも葺き直しが可能です。

何か所もある場合は、全ての板金を1度に葺き替えた方が耐久性を高める事が出来ます。

1-7.天窓周り

天窓周りはシーリングの劣化や屋根板金の納まり方により、雨漏りを発生させてしまいます。

シーリングが切れている場合は、既存のシーリングを撤去して新しい物を打ちます。

シーリングが原因ではない場合は、

天窓周りの板金を取り除き、板金や防水紙等の納まりを適切にしましょう。

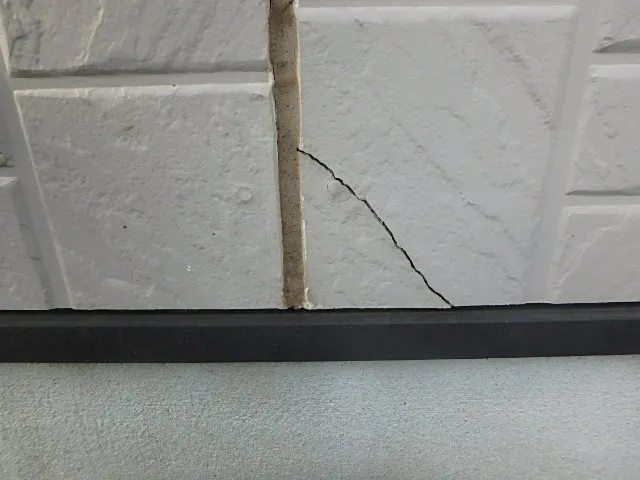

1-8.外壁のクラック

外壁のクラック部分から、雨漏りを発生させてしまいます。

クラック部分にはコーキング等で平らにし、その上から塗装を行います。

クラックが酷い場合は、弾性塗料を使い建物を覆ってあげると、

クラックによる雨漏りを防ぐ事が出来ます。

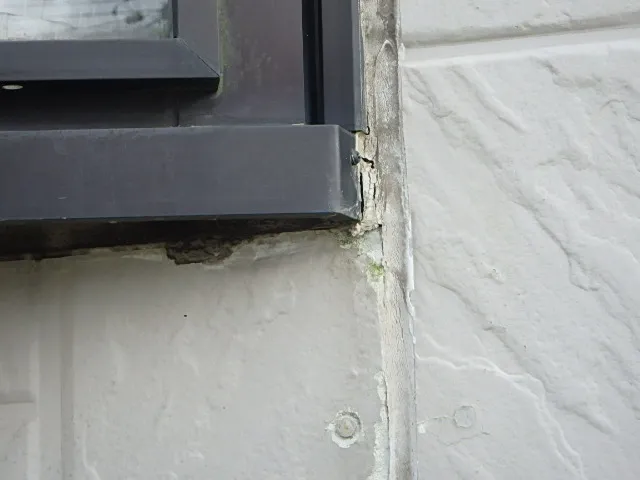

1-9.バルコニー周り

バルコニー周りの外壁取付け部分の取り合いから、雨漏りを起こしてしまう事があります。

取付け部分の防水状態を確認し、防水力を高めましょう。

2.雨漏りが発生しやすい部位、原因について詳しく解説!

雨漏りが発生しやすい部位と原因、対処法について

簡単にご紹介しました。

ここからは、各部位の雨漏りパターンや対処法について

さらに詳しくご紹介していきます。

2-1.雨漏りが発生しやすい!瓦屋根

屋根に使う瓦といえば、

定期的にメンテナンスをすれば1000年は持つと言われている

素晴らしい材料という点が大きなメリットです。

しかし、現実は雨漏りになってしまう事もあり、

結局は瓦のメンテナンスや葺き替える事が大半となってしまいます。

何故、耐久性の高い瓦なのに雨漏りに繋がってメンテナンスが必要となってしまうのでしょうか。

2-2.瓦屋根でも雨漏りしてしまう原因

以下の要因により、瓦屋根でも雨漏りを発生させてしまう事があります。

・風などにより屋根から瓦が崩れてしまう

・石等が飛んできて瓦が欠ける

・隙間の接着が剥がれてしい防水性に欠ける

・瓦施工をした際に、コーキング等の防水処理がきちんとされていない

瓦自体はとても強い材料なのですが、

瓦自体に関係ない要因により雨漏りを発生させてしまう事があります。

2-3.瓦屋根のメンテナンス方法

瓦屋根の雨漏りのメンテナンス方法を、状態別でご紹介します。

瓦が欠けている

瓦に欠けがある程度であれば、補修で修繕可能です。

瓦がずれている

瓦がずれている場合は、瓦を元通りにして上手く馴染まない場合が多く、

葺き替えになってしまう場合が大半です。

部分的な葺き替えでも良いですが、色が変わってしまい目立ってしまいます。

色の違いが好ましくない場合は、全面葺き替えをオススメします。

瓦屋根全体の防水が効いていない

瓦屋根下地の防水能力が弱っている場合は、瓦全部の葺き直しを行わなければなりません。

また、長い間瓦のずれや欠けにより

下地のルーフィングがむき出しになった状態が続いていると、

ルーフィングの防水効果が欠けてしまいます。

その場合は、ルーフィングと瓦の全面葺き直しになります。

ルーフィング自体は高くない材料ですので、全部敷き直しても高額にはなりませんので、

瓦の全面葺き直しの際はルーフィングの敷き直しもオススメします。

2-4.瓦屋根を長持ちさせる為に定期的なチェックを行いましょう

このように、瓦自体が頑丈で良い材料であっても、

それ以外の要因で雨漏りを発生させてしまう事があります。

瓦は、維持次第で、とても長く使う事が出来る優良な材料です。

定期的な点検で瓦の状態をチェックする事をオススメします。

瓦がずれている

瓦がずれている場合は、瓦を元通りにして上手く馴染まない場合が多く、

葺き替えになってしまう場合が大半です。

部分的な葺き替えでも良いですが、色が変わってしまい目立ってしまいます。

色の違いが好ましくない場合は、全面葺き替えをオススメします。

瓦屋根全体の防水が効いていない

瓦屋根下地の防水能力が弱っている場合は、瓦全部の葺き直しを行わなければなりません。

また、長い間瓦のずれや欠けにより

下地のルーフィングがむき出しになった状態が続いていると、

ルーフィングの防水効果が欠けてしまいます。

その場合は、ルーフィングと瓦の全面葺き直しになります。

ルーフィング自体は高くない材料ですので、全部敷き直しても高額にはなりませんので、

瓦の全面葺き直しの際はルーフィングの敷き直しもオススメします。

2-4.瓦屋根を長持ちさせる為に定期的なチェックを行いましょう

このように、瓦自体が頑丈で良い材料であっても、

それ以外の要因で雨漏りを発生させてしまう事があります。

瓦は、維持次第で、とても長く使う事が出来る優良な材料です。

定期的な点検で瓦の状態をチェックする事をオススメします。

3.雨漏りが発生しやすい!軒の出が無い住宅

見た目にインパクトがある、軒の出が無い住宅。

設計屋さんが見た目重視で設計した建物に、見かける事があります。

現代風のオシャレな雰囲気をかもし出しますが、

建物の性能を考えるとオススメ出来ません。

その理由は、

軒は飾りでは無く、雨漏りを防ぐという大きな役割を担っている

からです。

3-1.軒が雨漏り防止に役立っている理由

軒が雨漏りを防止している理由は、以下が挙げられます。

3-2.軒の出により直射日光を遮る

軒の出は、外壁に直射日光から守る効果があります。

軒の出が無いと外壁に直射日光が直接当たってしまうので、外壁が劣化しやすくなってしまいます。

外壁の劣化により、雨漏りに繋がってしまいます。

3-3.軒の出により屋根から流れてくる雨水をさえぎる

軒の出が無いと、屋根から流れてくる雨水がそのまま外壁にダラーっと付いて流れてしまいます。

その作用により、

外壁内部に雨水が入りやすくなり

、雨漏りに繋げてしまう事があります。

3-4.軒の出が無いとサッシに直接雨水を当ててしまう

軒の出が無いと、外壁の中で1番突出しているのがサッシになってしまいます。

そのサッシに屋根からの雨水を直接ぶつけてしまい、

窓周りの納まりが適切でない場合建物内部に雨水の浸食に繋がってしまいます。

3-5.軒の出が無いと破風や淀から雨漏りしやすくなる

屋根から流れてきた雨水は、通常は破風部分で水切りをし、

軒の出部分で雨水を切って流す事が出来ます。

軒の出が無いと、破風のすぐ内側が外壁になってしまうので、

破風で切った雨水が外壁内部に入り込んで雨漏りを引き起こしてしまう可能性があります。

3-6.機能的な軒の出は建物を快適に使える

日本は雨が多い国ですので、

軒の出が無い建物はオススメ出来ません。

どうしても美観的に軒の出を出したくない場合は、

各窓の上に庇を付ける事で窓周りの雨漏りを回避させる事は出来ます。

建物は見た目も必要ですが、大事なのは機能です。

機能的な建物じゃなければ、快適に使う事も長く使う事は出来ません。

本来であれば、

見た目にばかり重視されずに、いかに使いやすい建物にするかが大事となります。

昔の建物は、今の建物より庇の出が長い傾向がります。

長い軒の出は見た目だけじゃなく、長く出す事で機能性の意味をなしています。

しかし、長い軒の出は家の中が暗くなってしまうので、

せめて通常的な軒の出の長さ450㎜は保つようにしましょう。

4.雨漏りが発生しやすい!軒天

普段雨漏りしない頑丈なお宅でも、冬場になると雨漏りになってしまう事があります。

それは、

すがもり

です。

すがもりは、軒天をチェックする事で確認できます。

軒天は白い塗装仕上げですので、色あいが違うと素人目にもすぐに解ります。

軒天に色ジミが発生している場合は、すがもりによる雨漏りの疑いがあります。

4-1.「すがもり」の状態とは

軒先に出来た氷の塊が、家の中から発生する暖気により溶けて液状になる状態、

寒くなると氷になる状態、この状態が繰り返されます。

やがて、水が軒から入り込み、雨漏りに繋がってしまいます。

これらの状態が起きてしまうのは、一般的に言う「すがもり」という状態です。

寒冷地域に、よく起きるパターンです。

つららが出来る屋根部分をチェックし、

雨染みが軒天に出来ていないかこまめにチェックをしましょう。

4-2.軒先の唐草の欠損が軒天に雨染みを作る場合も

また、もう1つの軒天に雨染みを作ってしまう原因は、

軒先の唐草の欠損

です。

軒先の唐草に不具合があると、落ちるはずの雨水が軒先を伝って軒天に伝わってしまい、

軒天の腐蝕に繋がる事があります。

軒先の唐草の状態をチェックし、軒天に余計な負担をかけないようにしましょう。

軒天の雨染みを単なる塗膜の劣化と勘違いし、塗装で回避しようとする方が居ます。

見た目的には綺麗になりますが、構造的な解決には全くなりません。

軒天の雨染みはただの色染みではありませんので、勘違いしないようにしましょう。

不具合のサインですので、軒天廻りの劣化状態を確認するようにしましょう。

4-3.軒天からの雨漏りはすぐに修繕を行いましょう

軒天からの雨漏りの場合は、建物内部に浸食しないパターンが殆どです。

しかし、軒天廻りの構造材の劣化へ導いてしまいますので、

気が付いたら即修繕を行いましょう。

色ムラがある軒天を解体すると、構造材が腐蝕している場合が大半です。

この場合は色が変わっている腐蝕部分を綺麗に取り替えないと、

建物内部の構造材にも浸食してしまう場合があります。

早く修繕する事で、建物の寿命を高める事へと繋げる事が出来ます。

5.タスペーサーでスレート屋根の雨漏り防止につなげよう

スレートの屋根材を塗装する際、塗料でスレート同士が密着してしまいます。

屋根材同士が密着してしまうと、スレート内部に浸食した雨水の逃げ道が無くなってしまいます。

その為、

屋根内部の中で雨水の排出が乏しくなってしまい、雨漏りへと繋がってしまいます

。

この状態を繰り返していると、最悪の場合は建物の腐蝕へと導いてしまいます。

スレート屋根で雨漏りを起こさない為には、

スレートの通気を考えた塗装を行う事が大きなカギ

となります。

5-1.タスペーサーの取り付けで雨漏りを防ぐ

スレート屋根を塗装する場合は、スレートとスレートの間に

タスペーサー

を取り付けます。

タスペーサーという部材を取り付ける事で、スレート同士の密着を避ける事が出来、

縁切りに繋げる事が出来ます。

ここで、1つ疑問に思う方も居ると思います。

タスペーサーなんて入れて縁切りしなくても、

塗膜にカッター等の縁切り工具を入れれば密着せずに済むのではないのか?ではないでしょうか。

確かに、カッターを入れる事で、塗膜の縁切りは可能です。

しかし、カッターで縁切りをする際に余計な部分にもカッターが入ってしまい、

逆に雨漏りに繋がってしまう事があります。

塗膜に傷を付けてしまいますし、想像以上に縁切りに時間がかかってしまいます。

時間がかかった上に万度な施工方法に繋がらないのであれば、適していない工法と言えます。

また、カッターで縁切りをしても、塗膜同士が密着する事で

ペタっとくっ付いてしまう事があります。

それでは縁切りになりませんので、結局は雨漏りを引き起こしてしまいます。

5-2.スレート屋根の塗装にはタスペーサーがオススメ

業者さんで、タスペーサーは要らない、

カッター等の縁切り道具で可能という場合もあるようですが、

完璧な縁切りにはなりませんので、オススメ出来ません。

このような業者は雨漏りに関して詳しくないと言えますので、依頼しないようにしましょう。

屋根ですので、雨漏りを起こさない屋根を作る事が出来る業者に頼みましょう。

スレート屋根に使うタスペーサーは、平均で1000個前後使います。

全部で3~5万程度ですので、絶対に使う事をオススメします。

6.雨漏りが発生しやすい!雨樋

なんと、雨樋が屋根の雨漏りに繋がってしまう事、ご存じでしたか。

屋根と雨樋は全くの別物ですが、雨樋の不具合次第で屋根に大きな影響を与えてしまい、

結果的に雨漏りに繋がってしまいます。

6-1.詰まった雨樋が雨漏りに繋がる

雨漏りに繋がってしまう雨樋は、

詰まってしまった雨樋

です。

雨樋は、落ち葉などのゴミが軒樋に詰まってしまい、簡単に詰まりを作ってしまいます。

雨樋の流れが悪くなると、雨水の行き場が無くなってしまいオーバーフローします。

オーバーフローした雨水が瓦の隙間などに入り込んで

しまい、

雨漏りに繋げてしまう事があります。

雨樋の詰まりは放っておく方も多いようですが、

このように屋根の雨漏りに繋げてしまう事がありますので、良くありません。

屋根の雨漏りに繋げないよう、雨樋の詰まりを常に解消するようにしましょう。

6-2.雨樋の定期的な清掃が大切

雨樋の詰まりを解消させる為には、

雨樋の掃除を定期的に行う事が大事

となります。

軒樋は掃除しやすいので、ほうき等で定期的に行いましょう。

竪樋の詰まりは、ホームセンター等にある詰まりを解消させる掃除用具を利用すると良いでしょう。

雨樋の詰まりを解消させる為にオススメなのは、

軒樋に付けるメッシュ型の落ち葉除けネット

です。

樹脂製で出来ている柔らかい材質のメッシュで、

丸めて軒樋に固定するだけでゴミを軒樋の中に溜め込まないという原理のアイテムです。

雨は通すけれど落ち葉などのごみは通さない、とても画期的なネットです。

軒樋に付ける事で、竪樋の詰まりも無くす事が出来るので、

雨樋のオーバーフローを防ぐ事が出来ます。

6-3.雨樋の定期点検をしましょう

雨樋は、少しの汚れがあっても放っておいてしまう傾向があるのかもしれません。

しかし、建物の屋根に悪影響を与えてしまうのでしたら、

常に綺麗にして通りを良くしなければなりません。

雨樋は1度取り付けたらそのままではなく、

定期的に点検して雨樋の詰まりを解消しましょう

。

雨樋は本来雨水を流す物ですので、詰まって雨水が流れないようでは役目をなしません。

7.雨漏りが発生しやすい!外部面の様々な部分

雨漏りの原因というと、屋根からの雨漏りが1番最初に頭によぎると思います。

しかし、雨が漏れてしまうのは屋根だけではありません。

外部面の様々な部分から、雨漏りを発生させてしまいます。

屋根以外から雨漏りするケースを、まとめてみました。

7-1.サッシやフードの取り合い

サッシやフードは四角いので、四隅の外壁部分にひびが入りやすく、そこから雨漏りを発生させてしまう事があります。

7-2.外壁からの雨漏り

外壁にひびが入る事で、建物内部に雨漏りを発生させてしまう事があります。

また、下地の透湿シートの重ね不足により雨や湿気を浸透させてしまい、建物に害を与えてしまう事もあります。

さらに、外壁に幕板を使っていると、取り付け部分から雨漏りが発生してしまう事があります。

7-3.サイディングの水切りから雨漏り

サイディングと土台の取り合い部分に水切りという金物を取り付けるのですが、水切りの勾配の悪さにより建物内に雨水を浸食させてしまう事があります。

既製品の水切りの場合はあまりありませんが、板金で加工した水切りの場合は加工の度合いにより、建物の中に雨水を浸食させてしまう事があります。

7-4.コーキングの劣化

サイディングやタイルは、ジョイント部分にコーキング施工を行っています。

そのコーキングが年数を重ねる事で劣化し口が開いてしまうと、そこから雨や湿気を浸透させてしまい、建物に害を与えてしまう事もあります。

7-5.ベランダの取り合い

ベランダを外壁に取り付ける際、

ビスで取り付けた時の防水処理の甘さ

により、

雨水を浸食させてしまう事があります。

7-6.基礎が低すぎて雨漏りを発生させる

基礎の高さは400㎜以上が一般的ですが、明らかに基礎の高さが低いと、

雨が降った際に犬走りから雨が跳ね返ってきて基礎の中に入ってしまう

事があります。

7-7.異変を感じたら業者に点検・対処を依頼しましょう

これらの雨漏りは、数年で起こる事はではありません。

新築で建てて数年でこのような状態が起きる場合は、

業者の施工ミスですので対処してもらいましょう。

新築よりかなり年月が経っている建物であれば、

経年劣化という事でメンテナンスを行って建物の寿命を高めなければいけません。

屋根以外にも、このように雨漏りに繋がってしまう事があります。

屋根同様、雨漏りを起こす事で建物に重篤な影響を与えてしまいますので、絶対によくありません。

少しでもおかしいなと思ったら、業者に点検してもらい対処をするようにしましょう。

8.雨漏りが発生しやすい!天窓

窓を設ける事が出来ない部屋や吹き抜け等に、天窓を使う事があります。

オシャレなアイテムですので一見良さそうに思えますが、

実はあまり良いアイテムではありません

。

便利な部分もある一方、デメリットも多く見受けられる窓でもあります。

天窓のメリット・デメリットについてご紹介していきます。

しかし残念ながら、良い部分は2つしかございません。

デメリットが多く、果たして建物に対して本当に良いアイテムなのか疑問に思う程です。

8-1.天窓のメリット

天窓のメリットは、

採光が良い所

です。

一般的な窓に比べて3倍の採光効果がありますので、空間を物凄く明るくしてくれます。

窓を付ける事が出来ない空間では、大きな採光パワーを発揮してくれます。

また、開閉できる天窓は窓を開ける事で、

空気の入れ替えをスムーズに行う事が出来ます

。

特に高い部分には熱気がこもりやすいです。

天窓を開ける事で熱気を外部に逃がす事が出来て、とても効率的といえます。

8-2.天窓のデメリット

1番のデメリットは、

雨漏りしやすくなる事

です。

天窓は屋根に取り付いているので、

屋根上で雨水が流れる際に天窓が流れの邪魔をしてしまいます。

雨が流れる際に天窓にぶつかったり、雨水が溜まってしまったりする事があります。

その為、天窓廻りの雨仕舞が少しでも悪いと、天窓廻りから雨漏りを発生させてしまいます。

天窓を付けると、よく雨漏り問題にぶつかってしまうと言われるほど、

雨との相性が非常に良くないアイテムです。

特に開閉する天窓は、雨漏りが発生しやすいので要注意です。

どうしても天窓を取り付けたい場合は、FIXの天窓をオススメします。

しかし、FIXの天窓でもFIX周りの雨仕舞をきちんとしなければ、

即座に雨漏りに繋がってしまいます。

天窓の雨仕舞に詳しい職人さんが居る業者に依頼する事をオススメしますが、

雨漏りの事を考えたら天窓を取り付ける事自体オススメ出来ません。

もう1つのデメリットは、

採光パワーが強すぎて暑さが沢山入り込んでしまう事

です。

採光パワーが3倍ですので、入り込む日差しの強さも同等に入ってきてしまいます。

想像以上に、物凄く暑い空間になってしまいます。

中には、耐えられない程の暑さになるという方もいらっしゃいます。

酷くなると、フローリングの色が変わってしまいます。

8-3.天窓の採用はよく検討しましょう

天窓は見た目も雰囲気もとてもオシャレでカッコよいですが、

実はデメリットの方が多いアイテム

です。

取付けはオススメ出来ませんが、

どうしても取付けたい場合はよく考えて建物に採用するようにしましょう。

雨漏りは建物の寿命を落としてしまいますので、絶対起こしてはいけません。

9.雨漏りが発生しやすい!サッシ周り

雨漏りは屋根に原因が多い感じがするかもしれませんが、

近年雨漏りが起きてしまう事が多い部位は、サッシ周りに多く見受けられます。

9-1.サッシ周りの雨漏りの原因

サッシ周りには何故雨漏りが多いのか、その原因は次の2つが挙げられます。

9-2.サッシ周りと外壁下地との納め方の問題

サッシ周りの下地との取り合いは、

防水シートの重ねや防水テープ等の納まりがとても大事

となります。

この納まりをきちんと行われていなければ、

台風などの風が付いた雨が降った場合に簡単に窓周りから雨漏りを引き起こしてしまいます。

建物の内部から見て分かりやすい雨漏りサインは、

窓の木枠や壁紙周りに雨染みが見受けられる事です。

この状態が見受けられたら、間違いなく窓周りからの雨漏りが浸食している事となります。

窓周りの防水シートと防水テープの納まりがきちんとされていなくても、

風が付かない普通の雨の場合、雨漏りは殆どおきません。

風が付く時だけに窓周りから雨漏りが発生する場合は、

確実に窓周りの下地不足がある

と言えます。

20年以上も前の建物であれば、窓周りの納めに防水シートの重ねなどの納まりは出来ていても、

防水テープをきちんと張って納めていない場合があります。

この場合は、外壁改修をして窓周りの防水処置をきちんと行うと改善する事が出来ます。

また、20年以内の築年数でサイディング外壁であり、

台風等の風が付いた雨の場合雨漏りを起こす場合は、

窓周りの防水の納まりがきちんとされていない場合があります。

この場合は、残念ながら手抜き工事となりますので、業者に問い合わせてみると良いでしょう。

風が付いた雨は、建物への雨水の侵入の原因の見当がつかず、

どのように内部に入り込むのかが非常に解りにくいです。

台風のような緊急状態にも対応できるよう、サッシの廻りに手厚い防水下地を施します。

建って数年で窓周りに変な雨漏りが出ているようであれば、

急いで業者に修繕をお願いしましょう。

9-3.サッシの角部分の外壁に入るクラック

2つ目のサッシ周りから雨水が浸透しやすい理由は、

サッシの角部分の外壁に入るクラック

です。

特にモルタル外壁に、よく見受けられる現象です。

外壁にサッシ等のパーツが取り付く事で、

動きが生じた場合にパーツ周りに余計な負荷を掛けてしまいます。

建物は、動きが生じると、どこか弱い部分に力を逃がそうとしてしまう性質があります。

その弱い部分が、角部分です。

サッシの角から力が流れ、角部分の外壁に力を逃がしてしまい、クラックを作ってしまいます。

余計な負荷がかかるのは仕方のない事なので、

サッシの角に亀裂を発しないようにする為には、

他の部分に力を逃がしてあげるようにすると解決します。

その為に外壁に採用する工法は、

目地を設ける事

です。

モルタルやALC外壁等に目地を設ける事がありますが、

これは見た目を良くする為では無く、力を逃がす為に設けています。

2~3m毎に縦横に目地を作り、そこにコーキングを充填して塗装をして仕上げます。

このように目地を作ると、他の外壁部分より明らかに弱くなるので、

建物の動きを全て目地部分に集中させる事が出来ます。

コーキングやコーキングの底部分にクラックが入るので、表面上クラックは見受けられません。

外壁の表面にクラックが入らないので、雨漏りに繋げる事がありません。

雨漏りの無い快適な建物にする為には、これらの細かい納まりが鉄則となります。

また、よく見受けられる、

基礎表面に出る水の濡れ

。

なぜ、基礎に水染みが出てしまうのだろうと、思った事ありませんか。

この状態も、

外壁に浸透した雨水による雨漏りが原因

です。

基礎表面が濡れたり乾いたりを繰り返して、跡が付いているお宅がありますが、

この状態は完全な雨漏りが起きている状態です。

内部に雨漏りが起きていなくても、

外壁の中の木構造材や断熱材に水分を浸食させてしまっております。

例え家の中に雨漏りが生じていなくても、

この状態は物凄く危険ですので対処するようにしましょう。

10.雨漏りに目を向け、早めの対応をしましょう

今回は雨漏りしやすい部位、原因、対処法についてご紹介しました。

雨漏りが重篤化すると、建物が劣化してしまいます。

最悪な建物にならないよう、

まずは定期的な屋根の点検

を行い、

少しでも不具合を発見したら即補修

を行うようにしましょう。

補修の早さ次第で、いつまでも快適に長持ちする建物にする事が出来ます。

家の寿命を自ら縮めないよう、早めの対応を心がけましょう。

11.雨漏りは火災保険で費用を捻出出来る場合がある

雨漏りは、その状態により費用が高くかかってしまう事があります。

しかし、

その現認の状態により、火災保険の風災保証等で修理費を賄う事が出来ます。

気になる方は、保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

雨漏りの場合は、規定の風害に該当する事が多いので、

費用を捻出する事が出来る場合が多い傾向があります。

その為、雨漏りを起こしている可能性がある部位を見つけたら、

費用を気にせずに修繕するようにしましょう。

早めの雨漏り修繕が、建物へのダメージを少なくさせる事が出来ます。