archive

太陽光パネルを設置して発電をすることが出来る、太陽光発電装置。

エコであり売電収入も見込める大変魅力的なシステムです。

今回は、その太陽光発電の仕組みについて、防水アドバイザーの福島が解説していきます。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1.太陽光発電のメリットとデメリット!設置の前に知るべきポイント

太陽光発電は、近年は多くのお宅が取り組んでいる、大変注目されている発電機器です。

メリットだけに目が向いて採用される方が多くいらっしゃいますが、太陽光発電にはメリットもデメリットもあります。

メリットだけを見ていると多くの期待をしてしまいますが、デメリットにも目を向けてしっかりと考えた上で検討をするようにしましょう。

太陽光発電のメリットとデメリットの本当のところを、詳しくご紹介致します。

1-1.太陽光発電のメリット

太陽光発電は素晴らしいシステムであり、とても人気があります。

一気に需要が増え、太陽光パネルが屋根の上に乗った建物や敷地はとても増えました。

そんな便利な太陽光発電装置ですが、メリットもあればデメリットもあります。

太陽光発電の大きなメリットは、これらが挙げられます。

発電ができる

1番の大きなメリットは、太陽光発電の主な役割であり発電が出来る事です。

それまでは電気は電力会社から買う物でしたが、自らの建物により発電が可能となります。

一般的な太陽光発電は、設置してある建物の電気量をまかない、余った電気量を電力会社に買取ってもらいます。

売電ができる

太陽光発電のもう1つの大きなメリットと言えば、

売電ができる

事です。

ほとんどのお宅で、月2万円程度の売電収入となっております。

電気量が無料になり、しかも電力が余ったら買取ってもらえる、まさに理想的なシステムなのです。

電気代の節約

太陽光発電の環境によりますが、太陽光発電を設置した事で電気代金はグっと下がっているお宅が大半です。

月々の電気代が1万円位だったのが、1,000~3,000程度に下がったというお宅が多くあります。

また、2万円位の電気代だったお宅は、7,000円程度まで下がっている傾向が多くあります。

ほとんどのお宅が半額以下若しくは1万円程度下がっている事から、

間違いのない電気代の節約になる

といえます。

環境への負荷が少なく省エネ

電気は大気汚染の排出が無いのが、大きな魅力です。

太陽光発電は太陽光パネルに太陽光を浴びる事で発電をさせる方式ですので、環境に優しく発電へと導く事ができます。

原発等のような環境破壊へと導く事は一切ありませんので、安心して採用できる発電方法となります。

地球温暖化の原因を作らず快適に暮らすことが出来るので、環境に大きく貢献している事と言えます。

停電の際に停電しなくて済む

常に太陽光より蓄電を行っておりますので、万が一停電になったとしても太陽光パネルからの蓄電分から非常用電源として使う事ができます。

その為、停電になっても電気は通常通り使えますので、安心です。

近年災害が多い世の中ですので、このように停電時に作動してくれるのは物凄く助かります。

太陽光パネルが断熱効果を発揮

太陽光パネルは断熱効果を発揮してくれるので、夏は涼しく冬は暖かい建物に導きます。

屋根裏温度で比較すると、夏場はマイナス10度程、冬場はプラス5度程と高い断熱効果を発揮します。

その為、光熱費削減に役立ちます。

節電への意識が高まる

太陽光発電を行っている建物には、発電量などが表示されるモニターが設置されます。

その為、どのように電気を使ったらどれだけ電気代がかかるのかが一目瞭然で分かるようになります。

節電をしようという意識が高まり、電気量を節約できるようになったお宅が物凄く増えています。

確実な実質経済効果を得る事ができ、確実な回収が可能

電気代の差額と売電収入をプラスすると、月30,000円程度となるお宅が大半です。

月々30,000円ですので、年間では360,000円の実質経済効果となります。

設備投資費を1,800,000円と仮定すると、回収期間は5年間でOKという計算となります。

売電期間は現在10年間となっておりますので、回収期間が終わった5年以降は月々30,000円が全て利益となります。

売電が不可能になっても発電は可能

今現在10年間の売電と決まっておりますが、10年以降に売電ができなくても発電は可能です。

その為、発電された電気は引き続き使う事ができます。

太陽光パネルの機器が壊れるまで発電させる事が可能ですので、発電できる分の電気代を節約して使い続ける事ができます。

ピークカット効果により貢献ができる

太陽光発電は、太陽光の日差しが強い時により高い発電を発揮します。

太陽光の日差しが高い時間帯には夏場はエアコンを使いますので、電気使用量が大きい時間帯により多くの発電により電気を得る事ができます。

電力会社のピークカットに貢献でき、世の中の電気不足を防ぐ事へとつなげる事ができる理想的な発電方法となります。

メンテナンスが長寿命で簡単

太陽光発電は壊れにくい性能を持っておりますが、全くメンテナンスがない訳ではありません。

システムの寿命は15年ほどと言われておりますので、15年はメンテナンスが不要となります。

また、メンテナンスの方法も簡単ですので、余計な手間がかかりません。

自治体の補助金を受けて設置する事が可能な場合がある

太陽光発電はクリーンな発電ですので、環境を向上へと導くという理由から自治体から設置への補助金を受けられる事があります。

補助金制度を行っている期間がありますので、いつでも受ける事が出来る訳ではありません。

補助金が出ている時に太陽光パネルの設置ができると、とてもお得となりますのでオススメです。

自治体により補助金制度を行っている期間は違いますので、市町村サイトをチェックしてみると良いでしょう。

年々設置費用が安くなってきている

太陽光パネルは、発売当初から比べるとかなりお安くなってきております。

出始めの頃と比べると、1/5程度の費用となっております。

昔はお高い設備となっていましたが、今は手を出しやすい発電装置となっております。

1-2.太陽光発電のデメリット

太陽光発電のデメリットは、これらが挙げられます。

初期費用がまだ高い

1番のデメリットと言われているのが、初期費用がお高いという事です。

メーカーやパネルの面積にもよりますが、一般的に150~200万円程度が相場であり、屋根面積が広いお宅の場合は200~300万円もかかる場合もございます。

ざっと、車1台分の費用がかかってしまいます。

それらの費用を用意するは簡単ではないので、大きなネックとなってしまいます。

各販売店ではソーラーローンというローンも用意している所もあるようですが、あまり安い金額ではありません。

最終的には元を取ると考える太陽光発電ですが、まだまだ初期費用は高価です。

その為、なかなか踏み出せない方も多くいらっしゃいます。

広い屋根じゃなければ理想の発電がしにくい

もちろん、太陽光パネルの大きさにより発電量が大きく変わります。

その為、小さな屋根では理想通りの発電量は見込めません。

太陽光発電装置を検討する際に、業者さんが発電量をきちんと計算して提示してくれるのですが、仕事欲しさに多少オーバーに計算して提示してくる事があります。

それを信用して太陽光パネルを設置し、予想以下の電力量しか発電しないという苦情は残念ながら少なくありません。

小さい太陽光パネルシステムでは初期費用の回収が難しい

ある程度の太陽光パネルの面積が必要となりますので、小さい屋根では初期費用改修が難しくなってしまう事があります。

例えば、マンションのベランダでも太陽光発電パネルの設置は可能ですが、面積が小さいわりに初期費用が高いので、初期費用を回収できない場合もあります。

基本は、3kW~4kW以上の太陽光発電を取り入れる事が望ましいと言えます。

大きい程発電量が多くなりkWごとの単価もお安くなりますので、回収年数を短くできるというメリットとなります。

悪天候の際は発電しない

太陽光発電ですので、太陽光を受けて発電する事が大事になります。

しかし、天候は晴れだけではありませんので、太陽光を受ける事が100%常にある訳ではありません。曇りや雨等の太陽が出ていない時発電量にムラが出てしまうという事があります。

梅雨の時期は太陽が出にくいので、発電量がグッと抑えられてしまいます。

また、太陽の傾きにより太陽光パネルの太陽光が当たらない時間が長い場合も、発電にムラが出てしまう事があります。

太陽光パネルを設置する際は、それらも加味して設置を考えないと失敗してしまいます。

意外とメンテナンスが必要

太陽光発電にかかる費用は、初期費用だけではありません。

5年ごとの点検費用や火災保険、10年後故障した際に使う費用に積立等、様々な費用がかかります。

1度設置すると費用がかからないイメージがありますが、15年ほど経つと取り換えが必要な部品も出てくるので、意外とお金がかかってしまいます。

初期工事の際に取り替え部品のメンテナンスを含んだ上で契約する業者も居ますので、永年による部品交換については見積もりの際に問い合わせておきましょう。

取り付け方の不足により雨漏りを起こしてしまう事がある

太陽光発電装置を屋根上に取り付ける際、架台を屋根の野地垂木に留め付けます。

その際、コーキング等の防水措置をしながら取りつけるのですが、防水の仕方が良くなく雨漏りを起こしてしまう事があります。

また、太陽光発電装置を屋根上に取り付ける際に、瓦やスレート等の屋根材を破損してしまう事があり、雨漏りに繋げてしまう事があります。

どちらも、太陽光発電装置の取り付けの不慣れにより起きてしまいます。

屋根が隠れてしまう

太陽光発電装置は、屋根の上に取り付けます。

その為、せっかく選んだ板金の色が太陽光発電装置の影になってしまい見えなくなってしまいます。

屋根が傷んでしまう

太陽光パネルは屋根の上に取り付けるのですが、屋根に詳しい職人さんではなく、太陽光パネルと取り付ける職人さんが取り付けるので、屋根をいたわって施工をしようとしません。

その為、屋根の事を考えずにビスなどで打ち付けて留めてしまい、その留め付けが雨漏りの原因となってしまう事があります。

また、スレート屋根等の屋根の素材が弱い場合は、屋根の上に職人さんが乱暴に上がって作業をする事でスレート屋根を割ってしまい、雨漏りへと導いてしまう事があります。

太陽光パネル工事以降、雨漏りが発生したというお宅は残念ながら少なくありません。

耐震性の低い建物となってしまう

建物は、建物の上部が重いと揺れやすくなってしまう傾向があります。

太陽光パネルを屋根の上に設置すると屋根の重量が重くなってしまうので、建物に揺れが生じた場合に揺れが大きくなってしまう事があります。

太陽光パネルには様々な種類があり、枚数を多く設置する際は軽い太陽光パネルの設置を検討してみると良いでしょう。

建物が古く元から揺れが激しい建物には、太陽光パネルの設置はオススメできません。

1-3.太陽光発電は魅力的だからこそよく検討しよう

太陽光発電は素晴らしいシステムですが、メリットもあればデメリットもあるという事を覚えた上で採用するのかの検討を行いましょう。

上手く活用すれば、省エネ効果と環境への負荷を無くす事を行いながら発電が出来るシステムです。

2.知っておくべき太陽光パネルの費用目安やポイント

太陽光パネルでの発電は、様々なご家庭で大変人気のある発電システムです。

その為、お宅でもご利用してみたいと思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、太陽光パネルシステムはお安い物ではございませんので、費用の面で不安に思われて二の足を踏んでいらっしゃる方も多いと思います。

太陽光パネル設置時の費用の目安やポイントなど、知っておくと便利な知識などを詳しくご紹介致します。

2-1.太陽光パネル設置費用の目安

太陽光パネルは色んなメーカーがあり色んな価格も目に付きますので、どの金額が妥当なのかわかりにくい方も多いと思います。

不当に高く見積もってくる業者もいますので、高い金額に納得できない場合はお断りをするようにしましょう。

おおよその目安として、工事費込みで

1kW当たり41万円

が目安となります。

1kW当たり41万円をベースに考え、それ以上の金額を提示してくる業者がいる場合は、高くなった理由を聞きましょう。

2-2.ローンの場合は支払い計画をきちんと立てよう

物を買う時とは違い、太陽光パネルの場合は設置費用支払い後に電気を生むことができる生産財となります。

設置費用とその後に発生する費用に目を向けて、バランスの良い支払い計画を立てるようにしなければいけません。

これらの費用に目を向け、計算をして月々の支払い計画を立てていきましょう。

・月々の電気代

・売電による収入

・月々のローンの費用

これらの費用のやりくりにより、毎月の出費はどれ位になるのかなどを細かく計算し、妥当な支払いなのかを細かく検討をしていきましょう。

これらの計算は業者の方でも行ってくれますので、気軽にご相談をしてみましょう。

きちんと納得した収支により、納得のできる太陽光発電となるよう検討するようにしましょう。

2-3.太陽光パネル工事の費用の内容

太陽光パネルの設置の際は、どういった工事内容なのかを把握しておくと非常にわかりやすくなります。

太陽光パネル設置の費用の内訳は、このような3つの内容となります。

・機器費用

太陽光パネルや付随した材料の費用。

・工事費

太陽光パネル設置の際にかかる取り付け費用。

・諸経費

太陽光パネル取り付けを行う際に生じる、交通費や労災保険などの経費。

この3つの合計で、太陽光パネル工事の費用となります。

2-4.気を付けて欲しい「激安広告」

太陽光パネル工事でよく見かける広告といえば、激安広告です。

「太陽光パネル激安60万円」等の激安広告があり、これは物凄くお安い工事費となりますので、是非依頼してみたいと思いますよね。

しかし、このような安価な広告の場合、太陽光パネル自体の金額のみという事が多くあります。

実際には、工事費や諸経費等を加算し、大幅に費用が増えてしまう事がありますので、注意が必要です。

2-5.初期費用が安いから良いとは限らない

太陽光パネルはお安い物ではございませんので、お安い合計費用ですと目が行ってしまうかもしれません。

お安い費用でできるのであれば、頼みたくなってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、太陽光パネルの場合、安いからといって良い物という訳ではありません。

太陽光発電の見積もりを複数の業者から取ると、金額に差が出ているのがわかります。

パネルやその他の材料の費用はさほど差はありませんが、技術面に差がある事を見受けられます。

技術面の差は作業の速さではなく、技術力の差となってしまう場合がありますので、注意しなければいけません。

技術面の違いにより、背負ってしまうデメリットが大きくなってしまう事があります。

工事費や諸費用が安い場合は、きちんとした技術力で設置がされない場合がありますので、万全ではない太陽光パネルとなってしまう事があります。

アフターフォローが一切ない業者もありますので、後々困ってしまう事にもなりかねます。

工事費や諸経費が高い業者の場合、品質の良い部材を使って手厚く取り付けてくれる業者がほとんどであり、アフターフォローや保証も万全であり付加価値を提供してくれる業者もあります。

2-6.発電量が大きいシステムの太陽光パネルの方が、多い発電量でお得

同じ屋根の形と環境で、2kWで100万円、3kWで140万円という2つのプランが合った場合、2kWで100万円の方がお得と思い目に付いてしまうと思います。

確かに、初期費用としては100万円の方がお得となります。

しかし、太陽光パネルというのは発電量の大きさがカギを握ります。

2kWよりも3kWの方が発電量は多いので、多くの発電量となり月々の電気代がお安くなります。

大きなシステムを採用する事で発電と売電がより多くなりますので、初期費用の投資回収期間を短くさせる事が可能となります。

太陽光パネルの見積もりを見る際、全体の大きな金額だけに目が行きがちですが、大きなシステムの方が後に大きな利点となりますので、システムの際に必ず目を向けるようにしましょう。

2-7.きちんと屋根を診てもらった上で検討する専門業者に依頼しよう

太陽光パネルは、屋根の環境や材質により適したメーカーや工事の仕方が変わります。

適した材料と工法で設置しなければ、理想通りの発電効果を生めなくなってしまいます。

太陽光パネル設置の検討の際は、屋根を細かく点検して検討してくれる専門の業者に見積もりを依頼するようにしましょう。

屋根に見向きもせずに従来の太陽光パネルの設置に準じて見積もりをしてくる業者は、屋根環境に合わせた太陽光発電とならない場合がありますので、絶対に依頼してはいけません。

このような部分に目を向けて検討をすると、間違いない費用での太陽光パネルの工事とする事ができます。

太陽光パネルの工事は急激に発達した工事ですので、あまり内容を理解できていない業者まで参入しております。

そのような無知な業者に工事を行ってもらった場合、多くのリスクを背負うのはお客様となってしまいます。

そのような業者につかまらないよう、きちんと見積もりの金額を見極めて太陽光パネルの工事を依頼するようにしましょう。

3.太陽光発電装置は元が取れる?お宅は太陽光発電に適した建物ですか?

ここ10年ほど、大地震や環境問題の事を考えて太陽光発電装置を設置するお宅がとても増えました。

太陽光発電装置を取り付けようと思う方は、発電した電気を自宅で使用したり電力会社に売ったりする事で元を取って利益にしたいと思う方が大半です。

太陽光発電で間違いなく元を取って電力売買に結びつける為には、これらのポイントが大事となります。

3-1.屋根が小さいお宅の太陽光パネルは元が取れない事もある

屋根が小さくて太陽光パネルを屋根に数少ない量しか乗せられていないお宅は、残念ながら発電量が少ないので売電料金を多くする事が出来ません。

その為、初期費用をゼロにして元を取るのは大変と言えます。

3-2.設置後10年以内に初期費用を回収する計画が大事

最初の10年間は電気の売買価格は決まっているので、初期費用を対比して元が取れるのが素人さんでも計算が可能なので把握できます。

太陽光発電装置は、10年程度で設置費用を回収する事が理想です。

10年というのはなかなか厳しい数字なのですが、15年後パワーコンディショナーの交換が必要な事を踏まえて、15年よりは少ない年数で元を取る事が基本となります。

15年を超えるようでは、金額的に太陽光設置した事のメリットが無くなってしまいます。

3-3.初期費用の目安はkw当たり30~42万円

太陽光発電装置の初期費用の目安は、

kw当たり30~42万円程度

です。

もちろん、kw当たりの単価が高くなる程、初期費用の元を取るのが大変難しくなります。

出来れば、初期費用のKW当たりが40万以下になる業者と契約をしましょう。

3-4.必ず発電出来る屋根なのかを確認

太陽光での発電なので、太陽がきちんと当たる屋根じゃなければ発電はしません。

南向きの日当たりのよい屋根である事が、大きなポイントです。

沢山のパネルが乗る大きな屋根が、太陽光発電が十分に出来、採算が取れる屋根となります。

屋根が大きく南向きの屋根は、太陽光発電に最適な素晴らしい屋根と言えます。

この様な最適な屋根ではないのに太陽光発電を勧めてくる業者が居ますので、気を付けましょう。

3-5.昼間電気を使わないお宅が適している

専業主婦で小さい子が居る等の日中も色々電気を使うお宅は、太陽光発電には向きません。

日中の太陽光を得ている時に電気を使っているので、溜まりにくい傾向があります。

その為、夜や太陽が出ていない日等の蓄電が間に合わなくなり、電力会社の電気を使ってしまう事があります。

3-6.お宅の屋根に太陽光発電は適していますか?

これらの細かい事を踏まえて、太陽光発電が本当に必要で建物の屋根に適しているかどうかを考えて採用を検討しましょう。

太陽光発電は、きちんとした計画の下で行うと、必ず利益に繋がる快適な太陽光発電へと繋がります。

その為には細かく吟味して適しているのかを調べて、太陽光発電を採用するようにしましょう。

太陽光発電は補助金制度を利用しよう

また、太陽光発電装置は、都道府県や市町村により補助金制度を行っている所があります。

補助金を使う事で初期費用を抑える事が出来ますので、その分早く元を取る事に繋げる事が出来ます。

太陽光発電設置を考える際は、補助金制度を調べてみると良いでしょう。

出来れば、補助金制度の期間に合わせて太陽光発電装置設置の計画を行いましょう。

4.太陽光パネル設置に不向きな屋根、意外に向いている屋根とは?

太陽光パネルは、屋根に設置するだけで発電が可能ですので、とても便利で注目されている発電方法です。

屋根上は何も使いませんので、使わなく空いている屋根上に取り付けて発電出来るなんて、こんなに魅力的な事はありません。

4-1.太陽光パネル設置に不向きな屋根とは?

その魅力が皆さんに支持されて年々増えてきているのですが、どのお宅でもスムーズな発電を得られるのかといえばそうではありません。

屋根の向きや形状により、太陽光パネル設置に向かない屋根もございます。

どのような屋根は不向きなのか、ご紹介致します。

南に向いている屋根が無い

片流れ屋根等、南面に雨や雪を落としたくない事を考え、南面以外に屋根が傾いているお宅があります。

この場合、南面に屋根が向いていないので、太陽光を効率的に屋根に当てる事が出来なくなってしまいますので、太陽光発電には向いておりません。

太陽光発電は、南側に設置された太陽光パネルが1番効果を発揮し、100%の発電となります。

対側である北側の場合は、60%程度しか発電しません。

よって、南側に向いていない屋根でも発電は可能なのですが、40%も発電能力が落ちてしまいますので、初期設置費用を加味して考えると、初期費用改修までに大きな時間を要してしまいます。

とあるお宅では、南側に全く向いていない屋根に太陽光パネルを設置した事で、初期費用の回収に18年もかかったというお宅があるほどです。

太陽光発電は発電すればよいという訳ではなく、多く発電させないと投資として意味が無くなってしまいます。

費用対効果を考えると、南側に向いている屋根がないお宅には太陽光パネルの設置はオススメ出来ません。

影が出来やすい屋根

周りの建物の影響で、屋根に影が出来やすい環境の屋根は、屋根自体に太陽光が当たる時間が短くなってしまいますので、多くの発電を期待する事が出来ません。

また、二階建ての建物で、二階部分が一階屋根に影を作ってしまった場合、その一階屋根の影部分に太陽光パネルがあると発電は難しくなってしまいます。

影が出来てしまう部分を考慮し、太陽パネルの設置部分を考えるようにする事が大事です。

影になる部分に関しては、業者に調べてもらいシミュレーションを作ってもらい、理想通りの発電となるのかを検討してみるようにしましょう。

屋根の形が複雑な場合

屋根が複雑な形をしている場合は、太陽光パネルを連続して設置する事が不可能となってしまいます。

細かい太陽光パネルの設置となってしまい、太陽光パネルの面積が少なくなってしまう事で、大きな発電を得る事が難しくなってしまいます。

また、複雑な屋根が他の屋根部分に影を作ってしまうパターンの場合、その陰の部分に太陽光パネルを設置しても発電しにくくなってしまいます。

屋根の形状が複雑であればあるほど、太陽光パネルの設置には不向きとなります。

ベランダへの設置

マンションやアパート、住宅等のベランダに太陽光パネルを設置したいという方がいらっしゃいます。

コンパクトなスペースに少ない費用で設置する事で、少しでも発電へと導きたいというのが考えですが、狭いスペースでの太陽光パネル設置はほぼ採算が合わないと言えます。

コンパクトな太陽光パネルの設置をオススメ出来るポイントといえば、気持ち程度の節電か災害用の電力として使う事が出来る程度です。

初期費用の回収や売電は、残念ながら望む事が出来ません。

4-2.太陽光パネル設置に意外と向いている屋根とは?

逆に、適していなさそうで適している屋根形態は、これらが挙げられます。

南向きの屋根だけれど面積が狭い

南向きの屋根であっても面積が狭いと十分な発電とはならないのでは、と思ってしまう方も多いと思います。

面積が狭い場合システムが大きな太陽光パネルを設置する事で、多くの発電を得る事が出来ます。

一般的な広い面積の太陽光パネルと比べると発電量は劣ってしまいますが、シミュレーションをしてみると良い結果が出る事もあります。

まずはシミュレーションをして、結果の内容により検討をしてみると良いでしょう。

多雪地帯

多雪地帯の場合、冬場は太陽光パネルに雪が乗ってしまいますので、その分発電を得る事は出来なくなってしまいます。

屋根の向きにもよりますが、南向きの屋根の場合のほとんどの場合2日ほどで屋根上の雪は落ちるか溶けてしまいますので、発電効果を発揮させる事が出来ます。

豪雪地帯の場合は、多くの雪が屋根上に残ってしまいがちですので、オススメ出来ません。

ある程度の多雪地域であれば、それも加味したシミュレーションを作ってもらった上で、検討してみると良いでしょう。

4-3.太陽光発電に向いている屋根かどうかを検討しよう

発電に適さない屋根のお宅の場合は、残念ながら太陽光発電はオススメ出来ません。

太陽光発電というのは太陽の光をパネルが浴びる事により発電するサイクルですので、見ているお宅と不向きなお宅が発生してしまいます。

業者は、不向きな建物にも強引に勧めてくる事があります。

しかし、業者が太陽光パネルの設置を勧めてきても、安易に決定してはいけません。

ご自分のお宅の屋根は太陽光発電が可能なのか、これらの項目をチェックした上で設置の検討をするようにしましょう。

太陽光発電は、とても良い発電方法です。

しかし、どんな屋根でも満足のいく発電になるとは限らないという事を、覚えておくようにしましょう。

5.結構ある!太陽光発電装置の維持費

太陽光発電装置は、メンテナンスフリーで使えると思っている方が多いと思います。

しかし、太陽光発電装置は精密に作られた装置なので、建築建材や家電のように部材の寿命が来てしまいます。

その為、メンテナンスというのはどうしてもかかってしまい、避ける事は出来ません。

どのような維持費がかかるのか、まとめてみました。

5-1.定期点検の費用

太陽光発電装置に不具合が起きていないか、定期的に点検をしてもらいます。

定期点検を怠ってしまうと、太陽光発電装置の大きな部分の故障につなげてしまう事があり、大きなメンテナンス費用がかかってしまう事があります。

そうならないよう、定期的に点検を行うのです。

また、太陽光パネルの上に鳥の糞や落ち葉などの汚れがある場合、お掃除をしてくれる業者も居ます。

ゴミ等により受ける事が出来る太陽光の量が変わるので、発電に大きく影響を与えてしまうからです。

そこまで目を向けてくれる業者さんなのか不明解な場合は、点検の前にお掃除もお願いしましょう。

定期点検の費用は、かかる業者と無料の業者がありますので、工事の際に問い合わせておくと良いでしょう。

別途点検費用がかかる場合は、3,000~10,000円位かかると言われています。

5-2.パワーコンディショナーの電気代

パワーコンディショナーは、太陽光パネルより蓄電した直流の電力を交流に変換し、分電盤に送る装置です。

作動させる為には電気を使うので、その分の電気代がかかってしまいます。

発電の際は60W程度の電力消費であり、待機電力の際は0.5W 程度です。

5-3.パワーコンディショナーの交換

パワーコンディショナーは発電の際に稼働する装置ですので、10年ほどで寿命を迎えてしまいます。

寿命が来たら新しい物に取り替えないと発電出来なくなるので、速やかに取り換えを行わなければいけません。

もちろん、保証期間内であれば無料の修理や交換を行ってくれます。

現在のパワーコンディショナーの取り換え費用の相場は、10万円程です。

修理の場合は、2~3万程度で行う事が出来ます。

ここ数年で太陽光発電を採用したお宅であれば、パワーコンディショナーの取り換えは数年後になりますので、その際は今よりパワーコンディショナーの価格が安くなっている可能性もあります。

パワーコンディショナーは年々価格が下がっていますので、今後10万を切り安価になる可能性があります。

5-4.太陽光パネルが保証期間を超えた際の補修費

太陽光パネルは、保証期間内は無料でパネルの交換や修理が可能です。

そのメーカーにより保証期間は違いますが、10年のメーカーもあれば15年、20年と色々あります。

保証期間が過ぎるとお客様の負担で補修を行わなければいけません。

太陽光パネルは安価な物ではありませんので、なるべく保証期間内に不具合を見つけて取り替えてもらうようにすると良いでしょう。

おおよその太陽光パネルの寿命は15~20年と言われており、最近の太陽光パネルは20年以上も持つ優れた耐久性を持っている物もあります。

5-5.売電メーターの取り換え

太陽光発電には、買電メーターと売電メーターの2つのメーターを付けます。

どちらのメーターも、10年周期で取り換えなければいけないと義務付けられています。

買電メーターは電力会社の負担で取り替えてくれますが、買電メーターは東京電力以外の場合はお客様の方で取り替えなくてはいけません。

買電メーターの交換費用は、保証期間内であれば保証で取り替えられる場合もありますので、事前に問い合わせてみましょう。

5-6.太陽光発電装置は定期的な点検・メンテナンスをしよう

意外と、結構な維持費がかかると思うかもしれません。

維持費にかかる費用は、保証期間であればゼロにする事が可能です。

保証期間終了を見据えて、その前に様々な点検や交換等を行ってもらう事が大きなカギとなります。

保証期間が超えてしまうと全てお客様持ちになってしまいますので、費用がかさんでしまう事があります。

定期的な点検と必要なメンテナンスをきちんと行い、いつまでも沢山発電する太陽光パネルを維持しましょう。

6.太陽光発電装置は屋根に負担をかけて雨漏りを引き起こさないのか

太陽光発電装置は太陽光により電気を発電する事が出来る、とてもエコで便利なシステムです。

太陽光発電パネルを建物に設置する場合は屋根上に設置しますが、その際に屋根に穴を開けて架台を取り付けるので屋根に大きな負担をかけてしまいます。

6-1.太陽光発電によって雨漏りに繋がる場合もある!

太陽光発電装置を設置する場合、雨漏りの影響まで考える方は残念ながら少ないと思います。

しかし、太陽光発電装置を取り付けた事で雨漏りに発展した相談は年々非常に増えています。

なんと、5年前と比べて3倍以上もの苦情や相談が発生しています。

もはや、太陽光発電装置と雨漏りは切っても切れない仲ともいえるでしょう。

6-2.太陽光発電がなぜ雨漏りの原因となるのか

屋根の下地の野地垂木という部材に、太陽光発電装置の架台を強固に留め付ける為にビス止めをします。

その際、屋根仕上げや下地の防水紙等に穴を開けてビス留めを行うので、ビス止めの際にコーキング等の防水処理を行い水の浸入を防ぎます。

しかし、建築屋さんと太陽光発電取り付け業者とは、建物に対する知識が全く違います。

その為、結果的に防水処理が不十分であり結果的に雨漏りに繋げてしまいます。

建築に対する知識が大きく欠けており、ただコーキングを注入してビス留めを行うだけの考えしか無いため、万全な防水処理を行う事が出来ていないのが現状です。

また、太陽光発電装置設置の際に、屋根の上に乱暴に上った事で屋根仕上げ材を破損させてしまう事が多くあります。

瓦屋根が割れる、ずれる、スレート屋根にヒビが入った等、太陽光発電装置取り付けの際に屋根材を痛めてしまう事での雨漏りもよくある事です。

6-3.太陽光発電設置で雨漏りを防ぐための業者選び

このような太陽光発電装置を設置する際に雨漏りを防ぐ為には、業者の選定次第で防ぐ事が可能です。

太陽光発電装置の施工業者は、大きく分けて2つの業者があります。

販売と取り付けを同じ会社で行う業者

自社施工で工事を行う業者は責任感が強いので、防水や屋根上に上った際の丁寧さに関してもとても慎重に工事を行います。

太陽光発電装置を取り付ける場合は、自社施工の会社に工事をお願いする事をオススメします。

販売と取り付けが別の業者

自社施工ではなく下請け等に施工させる場合は、責任の所在が曖昧になってしまう関係上、良い施工を行わない傾向があります。

ただ屋根上に取りついていればよい等の考えをする業者が多く、細かい部分にまで配慮が出来ないので最終的に不具合が発生してしまいます。

6-4.太陽光発電の実績がある業者に依頼しよう

また、太陽光発電装置の経験や実績が高く、しっかりとした保証を提示してくれる業者に取り付けをお願いするようにしましょう。

自社施工で施工の実績が高い業者に依頼すると、ほぼ問題は起こらず済みます。

太陽光発電の工事は、国家資格が必要な工事ではありません。

その為、幅広い業種で販売や施工を行っている関係上、トラブルが絶えないというのが現状です。

6-5.太陽光発電装置によって起こる雨漏りへの保証は?

あまりにも太陽光発電装置設置による雨漏り被害が多いので、国土交通省では「太陽光発電パネルの設置工事に係わる施工・検査基準の策定と講習会」というものを実施しています。

設置業者向けの講習会を定期的に行う事で、適切な太陽光発電設置工事が行われるようになってきました。

太陽光発電装置設置の影響で雨漏りが起きてしまった場合、メーカーによりますが保証を用意している企業があります。

残念ながらまだまだ少ないのが現状なのですが、サンテックパワー、長州産業、シャープ、この3つの企業は雨漏りが起きた場合保証をしてくれます。

しかし、保証の内容は様々ですので、内容の詳細を事前にきちんと確認しましょう。

太陽光発電装置の工事前に、雨漏り保証の確認を業者に行いましょう。

きちんとした業者であれば、即答で答えてくれます。

即答で答えられない業者であれば、太陽光発電装置の仕事に慣れていない可能性がありますので、工事をお願いするのは避けましょう。

太陽光発電は安い工事ではありませんので、お客様が比較する事といえば工事金額の違いではないでしょうか。

出来れば安い金額の業者にお願いしたいのでしょうが、あまりにも安すぎる業者は材料や施工に手を抜かれてしまう場合があります。

せっかく大金をはたいたのに理想の太陽光発電にならない事がありますので、注意しなければいけません。

また、取り付けに手を抜くようになり、万全な防水処理を行ってもらえない場合もあります。

安い金額の場合は、安い金額の工事しか行ってもらえないと受け取るようにしましょう。

工事金額ではなく、しっかりとした施工を行ってくれる業者にお願いしなければいけません。

評判が高く、太陽光発電装置の工事を多く行っている業者に依頼しましょう。

7.太陽光発電装置を理想通りに設置する為の業者選び

太陽光発電装置を検討する際に、どこのメーカーのパネルが良いのかが気になるかもしれませんが、業者選びも大きく重要となります。

7-1.太陽光発電の設置を安心して任せられる業者とは?

太陽光発電装置を自分の理想通りの工事に繋げる為には、どのような業者が理想なのでしょうか。

どのような業者であれば安心してお任せ出来るのかを、まとめてみました。

太陽光発電の取扱メーカー正規資格と施工保険がある業者

太陽光発電装置の施工は、

取引メーカーの正規資格を持っていなければメーカーの保証を効かせる事が出来ません。

太陽光発電業者は、太陽光発電メーカーが認めた業者に販売IDや施工IDを発行しております。

このIDを持っていなければシステム保証を受ける事ができませんので、必ずIDを持っている業者に施工を依頼するようにしなければいけません。

また、施工保険に入っていなければ、瑕疵の保証も付ける事が出来ません。

正規資格や施工保険に入っていない太陽光発電の業者は、意外といます。

・取扱メーカー正規資格

・施工保険

まずは、この2つの有無がどうなのかを問い合わせる事から始めましょう。 即返答が返ってこない業者は、信用出来ません。

太陽光発電工事の実績が多い業者

太陽光発電工事の実績が多い業者は、経験豊富で、発電のシミュレーション等の正確性が高いので、初期費用の回収等理想的な太陽光発電を行う事が出来ます。

発電効率の良さは太陽光発電にとって1番大切なので、実績が高い業者に正確な発電量の目安の数字を出してもらった上で信頼できる業者にお願いしましょう。

その地域の施工実績を多く持った業者であれば、間違いない施工へ導いてくれます。

実績が無い業者は、オーバーな発電シミュレーションを行ってくる場合があります。

その為、初期費用を回収できない所か発電量自体乏しくなってしまう事があります。

名前も聞いた事がないような業者には、いくら良いように言いくるめられても絶対にお願いしてはいけません。

自社施工で工事を行う業者

太陽光発電装置工事の業者は、請け負う業者と施工の業者が違う場合があります。

自社施工を行っていない業者は、太陽光発電の施工能力を持っていないので、施工を行う際に細かく監理する事が出来ません。

技術力に乏しいので、結果的に不具合を起こしてしまう事があります。

万が一トラブルが起きた際でも、元から詳しくないので万全なメンテナンスも行う事が出来ない場合があります。

外部に取り付ける物なので、何らかのトラブルはあって当たり前です。

その際にきちんと対応してもらう為には、自社施工を行っている業者に頼んだ方が安心です。

特に屋根上なので、太陽光発電装置を付けた事で雨漏りに繋げてしまう事があります。

責任感がある業者以外には、お任せしてはいけません。

自社の職人さんか、常に使っている協力会社に依頼する業者に、依頼するようにしましょう。

その為には、HPでチェックしたり評判を聞いたりして判断する事が大事となります。

屋根環境に合わせた太陽光パネルメーカーを選択してくれる業者

屋根には大きさや向き、様々な形がありますので、それに合わせた太陽光パネルを選択しなければいけません。

メーカーにより、価格や性能、アフターサービスの有無などが全く違います。

業者によってはメーカー1社の特売店になっている場合もあり、その場合は1社からしか選ぶ事ができません。

そのような業者ではお宅の屋根に適した太陽光パネルを選ぶ事ができませんので、オススメできません。

複数のメーカーの太陽光パネルを扱っている業者が適しており、そのような業者は屋根や環境に応じて適した太陽光パネルを選んでくれます。

現地調査を行って図面や見積もりを作る業者

太陽光発電は、きちんと発電出来なければ意味がありません。

その為、屋根周辺の障害物の有無などの現地調査をし、どのようにパネルを配置するのかの図面を書いた上で見積もりを提出してくれるのが鉄則です。

ただ数字だけの見積もりを出して曖昧な状態で太陽光発電の工事を勧めてくる業者では、確実な発電量や屋根のパネルの雰囲気等が全く把握出来ません。

見積もりの内容を詳しく説明してくれる業者

太陽光パネルの場合、その業者により見積もりの内容がマチマチな場合があります。

より正確な見積もり内容が大事なのですが、目安としては1kWにつき41万円程度です。

それよりはるかに安い場合は、施工の状態に問題がある場合があります。

はるかにお高い場合は、必要以上に高い単価で見積もっている場合があります。

見積書の内容は、

・材料費(パワーコンディショナーやパネル)

・工事費(設置手間)

・諸経費

以上の3つから成り立っておりますので、最低でもこの3つの詳細が記載されていなければいけません。

この様な工事によくある良くない見積もりの作り方で、「一式」という見積もり内容の作り方があります。

見積書というのは、お客様にどのような材料で工事を行っていくかの内容を伝える為の書類です。

しかし、大幅な利益を含めた歩合計算で見積金額を作る悪徳業者は少なくなく、そのような業者が細かい見積書を作らずに一式で見積もりを作って提出するパターンがあります。

一式見積もりしか作れない業者は、信用できません。

メンテナンスがしっかりしている業者

外部の屋根に取り付ける物なので、様々なトラブルが起きてしまう事は避ける事が出来ません。

その為、アフターケアやメンテナンスが行き渡っている業者かどうかは、とても大事となります。

長い保障を行っている業者は、10年の保証を行っている業者もあります。

業者によっては、保証を設けていない業者や、1年の保証という業者もあります。

その業者によりマチマチですので、メーカーの保証や業者の保証は何年でどこまでの範囲が該当するのかを、あらかじめ確認した上で業者を選びましょう。

メーカーも、保証があるメーカーと無いメーカーがあります。

お客様の疑問や要望に応える業者

お客様は太陽光発電に全く詳しくないので、疑問が沢山あって当たり前です。

その疑問や要望に対して出来るだけ応えてくれるのは、プロの業者として当たり前の事です。

目先の利益しか考えていない業者は、そのような疑問や要望は面倒がり応えてくれない傾向があります。

お客様がお客様のお金を使って行う高価な工事ですので、疑問や要望に応えない業者は失格です。

広い地域に対応している業者

転勤やお引越しの際、転居先でも対応してくれる業者ですと、後々物凄く助かる事があります。

一定の地域にしか対応していない業者は避け、広い地域に対応している業者に依頼するようにしましょう。

7-2.訪問業者には依頼してはいけない!

太陽光パネルの施工を、訪問販売で行っている業者もあります。

訪問販売を行っている業者の多くは技術力に欠けておりますので、万全な太陽光発電とならない場合がありますので、危険です。

訪問業者の場合どこの業者なのかわからない場合も多く、遠い地域の業者の場合もございます。

そのような業者に設置してもらうと、万が一の際に対応の遅れや、ずさんな対応となってしまう事があります。

7-3.太陽光発電の理想的な業者を選ぶためにお客様が出来ること

理想的な業者を選ぶためにお客様にしてもらいたい事といえば、これらが挙げられます。

太陽光パネルについて勉強をする

太陽光発電の効率やメリット・デメリットなど、ご自分で前もって勉強しておく事で、業者選定や見積もりのチェックに役立ちます。

複数の業者から見積もりをもらって比較する

太陽光パネルの事を細かく勉強をしても、いきなり1社の業F者決めてしてはいけません。

必ず複数の業者に見積もりを依頼して、適切な業者を選定するようにしましょう。

見積書や業者の内容を比較し1社に絞る

見積書の正確さや業者の内容を比較し、適切な1社を決めます。

金額だけに目が行かないよう、総合的に考えて決定するようにしましょう。

この際、急いで決める等という事は絶対にせず、時間を掛けて細かい部分まで比較して検討するようにしましょう。

太陽光パネルはお安い工事ではありませんので、綿密に考えた上で業者を決める事をオススメします。

7-4.太陽光発電の施工業者を見極め、見積を取ろう

このように、ベストな太陽光発電装置工事に繋げるためには、これらの部分は全てチェックするようにしましょう。

外部の屋根上に取り付ける物ですので、適当に工事を行ういい加減な業者には絶対に頼んではいけません。

見積書の内容を比較したい場合は、

3社程の業者から見積書を取ってみる

と良いでしょう。

三者三様、全く見積書の作り方が違います。

中でも細かく見積書を作ってくれて、きちんと説明してくれる組織のしっかりした業者に依頼するようにしましょう。

訪問業者のようなどこの業者なのか解らない業者に依頼するのではなく、地元に根付いた業者にお任せする事をオススメします。

8.太陽光発電 まとめ

太陽光発電について、様々な観点からの知識を解説させていただきました。

いかがだったでしょうか。

太陽光発電は、上手に活用すれば非常に素晴らしいシステムです。

メリット・デメリットを知り、よく考えた上で導入を検討することをオススメします。

また、業者選びの際にも、ご紹介したポイントをしっかりおさえ、安心して任せられるプロに理想的な工事を行ってもらいましょう。

太陽光パネル装置は収入に繋がる、という話を聞いたことがある人は多いかもしれません。

売電収入で本当に儲けることが出来るのか?税金はかかるのか?

補助金制度が使える、というのは本当なのか?

誰しもが気になる太陽光発電のお金の話について、防水アドバイザーの福島が解説します。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1.太陽光パネルは本当に儲かる投資なのか

太陽光パネルを取り付けているお宅が多くありますが、気になるのは「本当に投資として儲けとなっているのか?」ではないでしょうか。

太陽光パネルを取り入れたいけれど迷っておられる方の悩みのタネは、「投資案件としての確実さ」が大半です。

太陽光パネルは本当に儲かる投資なのか、詳しくご紹介していきます。

太陽光パネルは、

既に建物や土地がある上に設置するのであれば、儲かる投資案件

となります。

一から土地を購入して行っていくと土地代金等が加算されてしまいますので、かなり高い壁となってしまいます。

建物の屋根の上に乗せたり所有する土地に設置したりするのであれば、充分可能な投資物件とする事が出来ます。

この様な理由からも、太陽光パネルは儲かる可能性が高いといえます。

・電力販売が自由になり、発電量も軌道に乗って安定してきている

・各電力会社と固定売電契約をする事での安定収入が見込める

・太陽光パネルシステムの向上により、安定した太陽光発電をする事が出来る

・グリーン投資減税制度により太陽光発電の投資が儲かる可能性が高くなった

これらの内容により、太陽光パネルの投資は儲けがある投資となるといえます。

1-1.土地付き太陽光パネルは全てが揃った太陽光発電投資案件

近年目にする太陽光パネルといえば、

土地付き太陽光パネル

です。

土地付き太陽光パネルといえば、土地の中に適した太陽光パネルが設置されており、環境等全てが好条件で出来上がっている太陽光パネル投資案件です。

土地付き太陽光パネル物件には、このような魅力があります。

発電量が見込める土地

日当たりが良く近くに電柱があり、日陰にならない土地であるがために、多くの発電量を見込む事が出来ます。

太陽光パネル設備

適した太陽光パネルが設置してあり、高い売電を見込める太陽光パネルが備えられています。

1-2.太陽光パネルは本当に儲かる投資案件

メンテナンスの問題

販売業者が行ってくれるので、手間がいりません。

1番面倒な土地探しやパネル選びが不要

太陽光発電を一から計画するとなると、あれもこれも決めないといけない時間がかかってしまいます。

土地付き太陽光パネル物件は既に揃っておりますので、それらの面倒な計画は不要です。

国に20年後までの売電価格が保証されている

土地付き太陽光パネルは設備認可を既に受けているので、20年後までの売電価格が決まっております。

認定拒否の影響で売電できないなんていう事は一切ありませんので、安心です。

1-3.利回りの安定性

太陽光発電の中でも収入が安定しているので、利回りが安定しており儲かる投資となる確率が高くなります。

1-4.万が一資金が無くてもOK

太陽光パネルを設置する為に気になるのは資金ですが、融資を受けて購入が可能ですので、資金が無くても業者に相談をして融資先を探してもらう事が出来ます。

このように、資金が無く土地や家が無くても太陽光パネルを設置する事は可能です。

賃貸にお住まいで太陽光発電の投資を行ってみたい方は、是非注目してみましょう。

1-5.土地付き太陽光パネル物件をチェックしよう

成功する太陽光パネル装置の全てが揃っており、お客様はそれを購入するだけで理想的な投資となる嬉しい物件です。

土地付き太陽光パネル物件は、様々な販売店で取り扱っておりますので、興味がある場合はチェックしてみると良いでしょう。

一から考える事無くスムーズな投資が出来ますので、太陽光パネルを行いたくても自信がない方にオススメの物件です。

1-6.太陽光パネルは投資物件としてアリ!

太陽光パネルは、これらの理由から儲かる可能性が高い投資といえます。

他の投資物件よりはリスクが少ないので、目を向けてみるべき投資物件といえます。

太陽光パネルをお考えの方は、細かい部分まで調べた上で検討を考えてみると良いでしょう。

太陽光パネル業者も詳しくアドバイスをくれますので、わからない部分は問い合わせて見ると良いでしょう。

2.太陽光パネルの費用の仕組みと設置検討ポイント

太陽光パネル設置を行っているご家庭は多く、うちもやってみようかしらと思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、気になる事といえば太陽光パネルの費用の仕組みではないでしょうか。

お安い費用ではないので、費用に関してはしっかりと把握しておきたいものです。

わかりそうではっきりわかりにくい太陽光パネルの費用の仕組みや費用のポイントなど、わかりやすくご紹介致します。

2-1.太陽光パネル装置はお安い装置がベストなのか

太陽光パネル装置は、費用がマチマチです。

その為、どれ位の費用となるのかわかりにくいと思われる方もいらっしゃると思います。

様々な太陽光パネルの費用を目にすると、お安い費用にばかり目が行きがちです。

太陽光パネルは、お安い費用でまかなう事がお得となるのでしょうか。

太陽光パネルの安い・高いを比較する為には、

工事費ではなく発電量の差

により安さが変わります。

同じ屋根の条件でも、メーカーや使うパネルにより費用に差が発生します。

例えば、2kWで100万円の太陽光パネルと、3kW150万円の太陽光パネルがあった場合、100万円の方が初期費用が安く飛びついてしまいがちです。

確かに初期費用2kW100万円の方がお安くなりますが、3kW150万円の太陽光パネルの方が発電量が多いので、発電量が多くなる事で月々の電気代がお安くなります。

電気は電力企業から買うよりも売電価格の方が高いので、1kWでも大きなシステムにする事で初期費用の投資回収期間が短くなり、後に多くの利益を得るように繋げる事が出来ます。

2-2.安さにつられて検討してはいけない

太陽光パネル装置はお安いお買い物ではありませんので、少しでもお安く設置したいと思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、安い太陽光パネルには様々な危険が潜んでおり、クレームも後を絶ちません。

どのような危険があるのか、ご紹介致します。

工事が雑

太陽光パネルの設置は屋根上で行うので、お客様の目に届きにくい部分であるがために乱暴に扱われてしまう事があります。

よくある事といえば、瓦屋根やスレート屋根を踏んで壊してしまったり、ソーラーパネル設置の際に乱暴に留め付けをして雨漏りを起こしたりしてしまう等です。

きちんとした費用で工事を行ってくれる業者は、このような部分に大変デリケートに対応をしてくれます。

明らかに安すぎる業者の場合、手間を省くために急いで乱暴に作業をしてしまう傾向がありますので、建物をダメにしてしまいます。

発電効率が良くなくても平気で設置してしまう

一般の太陽光パネルの業者は発電効率をキチンとお客様に説明し、数字に納得をしてもらった上で工事をして設置します。

しかし、お安い業者の場合は、ただ工事だけ出来れば良いのでお客様の都合は二の次となります。

ただ設置しただけの太陽光パネルとなってしまい、大した発電もせずに重い屋根にしてしまうだけとなってしまいます。

屋根からはみ出して設置される

太陽光パネルの装置は、屋根からはみ出さないで設置する事が鉄則となります。

太陽光パネルは屋根からはみ出してしまうと、メーカーの保証が受ける事が出来ない事もあります。

しかし、いざ屋根上に太陽光パネルを乗せ、屋根よりはみ出る事がわかった場合、一般の業者であればその旨お客様とご相談しパネルの変更を考えます。

激安業者の場合は、一度搬入してしまったパネルの差し替えは費用がかかってしまうので、強引にそのまま取り付けてしまう事があるようです。

パネルが屋根から飛び出ると、雪等の重さにより破損してしまう事があります。

有り得ない設置方法ですので、このような設置方法は絶対にしてはいけません。

見積書などの書類を一切渡さない

太陽光パネル装置は大きな工事費用となりますので、事前に見積もりを提出してもらい、納得した上で太陽光パネル装置設置へと進んでもらう事がベストとなります。

しかし、激安業者の場合見積書を出さずにおおよその費用を工程で伝えて、工事を行おうとする場合があります。

この様なケースの場合、後に追加工事が発生してしまうと大きな費用を請求されてしまう事があります。

大きな費用が動く工事ですので、必ず前もって費用を書面で納得し工事へと進めるようにしましょう。

2-3.訪問販売での太陽光パネル設置はオススメ出来ない

太陽光パネル装置の設置は、訪問販売業者も目を付ける工事です。

太陽光パネルの業者は年々増加しており、安さや様々な事をアピールして顧客を得ようと頑張っている企業があります。

訪問販売の多くは初期費用をお安く設定されている業者も多いようですが、発電量が低かったりその他の費用が高上りになったりしてしまうなど、結局はお安くない事もあります。

最初の説明通りの発電量を見込めなかったり、アフターフォローが無く困ってしまったりするなどというパターンは、良くある話です。

激安や訪問販売はオススメ出来ませんので、安易な言葉に惑わされないようにしましょう。

2-4.もしも納得できない契約をしてしまった場合は

契約した太陽光パネル装置ですが、やっぱり納得できずに解約したいなと思ったら、クーリングオフを利用しましょう。

クーリングオフは、契約日から8日以内であれば可能です。

訪問販売や悪徳企業などの場合、契約書などの書類を交わしていなければ契約になっていませんので、その場合は何日経ってもクーリングオフに該当しますので、解約が可能となります。

太陽光パネルはお安い工事ではありませんので、検討して納得できない場合は解約をするようにしましょう。

2-5.太陽光パネルの業者選びは慎重に

太陽光パネル装置の導入は、お安い費用ではありません。

その為、様々な角度を検討し、納得が出来る太陽光パネル装置設置としなければいけません。

業者選びには危険が潜んでいる場合もございますので、安易に決めずに慎重に考えて決定するようにしましょう。

3.太陽光パネルの売電には税金がかかるのか

太陽光パネル設置を行ってみたいけれど、気になるのは税金関係ではないでしょうか。

建物の外に付属して取り付くものですので、税金が絡むか否かは当然気になる部分です。

税金が多くかかってしまっては、売電計画にも影響してしまいますので、重要なポイントとなります。

太陽光発電の税金に関して、詳しくご紹介致します。

3-1.売電収入=雑所得になる

太陽光パネルは、電力が余ると電力会社に売電する事が出来ます。

そこで気になるのが、売電の際の税金の問題です。

売電で得たお金にも、金額によって所得税がかかってしまいます。

一般サラリーマン家庭の場合、

売電して得たお金は雑所得扱い

となります。

売電利益が20万円を超えた場合課税対象となりますので、20万円以下の場合、確定申告は必要ではありません。

売電収入か減価償却費を差し引いた金額が利益ですので、

ほとんどのご家庭の場合非課税になる事が大半

です。

一般住宅の太陽光パネルの売電で得た収入は、雑所得に該当します。

雑所得になった場合は、年間20万円を超えると確定申告が必要となります。 残念ながら、住宅の太陽光パネルの場合は年間20万円もの所得になるほど売電する事はまれですので、税金対象になる事は少ないと言えます。

年間20万円以上の売電収入は確定申告が必要?

しかし、中には豪邸で屋根面積が大きいお宅に太陽光パネルを設置している場合もあります。

この場合は、年間20万円以上の売電収入になってしまう事も無いとは言えません。

その場合、確定申告が必要なのか気になってしまうと思います。

20万円以上の雑収入は確定申告が必要となりますが、太陽光パネル装置の場合は売電収入から太陽光パネル装置の必要経費を差し引く事が出来ます。

太陽光パネル装置の初期費用に対して必要経費を算出するのですが、一般的な太陽光パネル装置の設備で計算すると年間計算で15~20万位の経費となります。

仮に15万としても、20万の雑収入から経費の15万を差し引くと5万円にしかなりません。

5万円の雑収入という計算になりますので、税金の対象とはなりません。

経費を上乗せして計算すると、最低でも35万以上の売電収益が無い限り税金の対象になりませんので、太陽光パネルの売電収入が税金の対象になる事はあり得ないと言えます。

3-2.太陽光パネルには固定資産税がかかるのか

太陽光パネルに固定資産税がかかるかの有無は、太陽光パネルの種類により異なります。

これらの2つの屋根の種類により、税金形態は異なります。

据え置きタイプの太陽光発電の場合

一般的な屋根の上に後付で太陽光パネルを設置する場合は、非課税であり固定資産税はかかりません。

屋根一体型タイプの太陽光発電の場合

屋根自体と一体となっている太陽光パネルは、建物の一部となり課税対象となってしまいます。

屋根の素材の一部と認識とされてしまうので、高級屋根材を付けたような判断となってしまいます。

故障してしまい太陽光パネルとしての機能をなさなくなっても、建物の一部に組み込まれているスタイルには変わり有りませんので、課税対象となり続けてしまいます。

3-3.税金対策をするなら後付の太陽光パネルがオススメ

この2つを比較すると、後付で付ける太陽光パネルにした方が課税対象にならなく税金の面で優遇されるという事が分かります。

後付の方が見た目的にはカッコよくありませんが、税金の面で考えると断然オススメとなります。

産業用太陽光パネルは後付でも固定資産税がかかる

ただし、ここで注意してほしい例外が、10kW以上の産業用の太陽光パネルの場合は、後付の架台設置であっても固定資産税はかかるという事です。

産業用の太陽光パネルの場合、事業目的となりますので住宅用とは扱いが変わってしまいます。

3-4.太陽光発電にかかる固定資産税額

屋根と一体型の太陽光発電にかかる固定資産税の課税額は、太陽光パネル1㎡当たり150~200円位となっております。

4kWの太陽光パネルの場合、4,000~8,000円程度の課税となります。

もちろんパネルのメーカーや性能によっても差が発生しますが、おおよそこの程度の税金額と捉えておくと良いでしょう。

屋根と一体型の太陽光パネルにはこのような税金がかかってしまいますが、意外と低いのがわかると思います。

かかるといっても、この程度の税金しかかかりません。

3-5.税金がかからない太陽光パネルの方がお得なのか

このように税金の事を考えると、税金がかかってしまう太陽光発電は損のように思えてしまうかもしれません。

しかし、税金がかかってしまったとしても、その金額はさほど大きな金額ではありません。

1年間において、1万円発生するか否か程度の問題です。

ここでやってしまう失敗は、税金を支払いしたくないがために自分の理想通りではない太陽光パネルにしてしまう方がいらっしゃるという事です。

少しの税金の事を考えて太陽光発電を計画し、後に思い通りの太陽光発電とならなく失敗してしまうケースがあります。

税金の事は考えずに、自分本位の太陽光発電とする

事をオススメします。

この様な金銭面の計画は業者が詳しく把握していますので、細かく打ち合わせをしながら計画を立てて実行していきましょう。

3-6.太陽光パネルにかかる税金は事前に把握しておこう

太陽光パネルの関わる税金の件を、ご紹介致しました。

このように、太陽光パネル装置の設置は、設備設置と発電を行うので税金とは隣り合わせになります。

殆どの方は後付で太陽光発電を行いますので、あまり税金に関わる事はないといえます。

しかし、関わってしまうパターンもございますので、頭に入れておくようにすると良いでしょう。

固定資産税や所得税に関しては、税理士さんや販売業者と相談をし、事前に把握をしておく事をオススメします。

税金と聞くといい気はしませんが、クリーンで省エネ効果を発揮する太陽光パネル装置はこれからの日本の為にとても大切なシステムです。

是非採用して、不足している日本の電気量を高めましょう。

4.太陽光パネル装置は補助金を受けて安く設置しよう!

太陽光発電は、都道府県や市町村にて補助金制度がある事はご存じでしたか。

太陽光パネルの設置の際は大きな費用がかかってしまいますが、そこで目を向けて欲しいのが各自治体で行っている補助金制度です。

以前は国でも補助金制度を行っておりましたが、2014年に終了しております。

太陽光パネル装置を設置する際に、一定の条件さえ満たす事が出来れば補助金を交付する事が出来ます。

4-1.太陽光パネルの補助金制度を利用しよう

太陽光パネル装置は高価な工事費がかかりますので、このような補助金制度を行っている時に上手く活用して太陽光パネル装置を設置すると、安価で発電する事が可能となります。

補助金を受けると、毎月の発電量や売電量等を、補助金を交付してくれた自治体に提出しないといけない場合もあります。

それでも補助金を交付してもらえる事は物凄く助かりますので、是非利用しましょう。

4-2.なぜ自治体では太陽光パネルの補助金制度を行っているのか

自治体でなぜ太陽光パネルの補助金制度を行っているのでしょうか?

近年高まっている地球温暖化防止の動きに伴い、二酸化炭素促進推進及び再生可能エネルギーを導入した化石燃焼への依存を低くする必要がありました。

その点について、太陽光パネルシステムの導入は適していると判断されました。

その結果、太陽光パネルの導入を推進するべく、補助金制度が用意されるようになりました。

4-3.太陽光パネルの補助金制度は各自治体で行っている

太陽光パネルの補助金制度は、各自治体別に行っております。

場所によっては行っていない自治体もありますが、期間によって行っている自治体は多くあります。

・自治体のHPで調べたり、自治体に電話をしたりして問い合わせてみると調べる事が出来ます。

・電話で問い合わせをすると丁寧に答えてくれますので、気軽に問い合わせしてみましょう。

調べる際にチェックすべき項目は、これらの3つがあります。

補助金募集開始日及び終了日

補助金制度はずっと行っている制度ではありませんので、いつから始まっていつ終わるのかをチェックしましょう。

補助金募集の上限件数

補助金制度の募集は件数に上限がありますので、上限件数と今何件の申し込みが来ているのかを確認しましょう。

既にギリギリの人数の場合、申し込みに間に合わない場合があります。

上限金額

補助金の上限額をチェックし、どれくらいの金額を補助してもらえるのかを確認し、どれ位の費用を用意すべきか計画を立てるようにしましょう。

4-4.太陽光パネルの補助金制度は早い者勝ち!下調べが重要

太陽光パネルの補助金制度は、各都道府県や市町村ごとに交付予定の金額が決まっており、その金額に達してしまうと募集を締め切ってしまいます。

その為、受付期間よりも前に終了してしまう事が大半です。

受付が開始されたら早い者勝ちのように殺到してしまいますので、受付開始前に検討をして、補助金を申請する場合が非常に多いです。

ご自分が住んでいる都道府県や市町村のHP等をチェックしたり、太陽光パネルを受けている家電屋さんや工事屋さん等に問い合わせたりして受付開始時期の下調べをしましょう。

4-5.自治体による補助金の具体的な内容

自治体による補助金の具体的な内容は、地域により交付条件や金額に差があります。

太陽光パネルが発電するkW数に応じた金額の計算であったり、工事総額の10%等の形の補助金であったり、マチマチです。

福島県いわき市の太陽光パネルの補助金制度を例に取り、ご紹介致します。

福島県いわき市 3.5kWの太陽光発電の場合

福島県からの補助金制度があり、1kw当たり35,000円、上限140,000円までとなります。

3.5kW×35,000円=122,500円

更にいわき市にも補助金制度があり、1kW当たり10,000円、上限40,000円までとなります。

3.5kW×10,000円=35,000円となります。

140,000円+35,000円=175,000円もの補助金を受ける事が出来ます。

太陽光パネル設置金額の10%は補助金で賄う事が出来ますので、とてもお得になる事がわかると思います。

4-6.補助金制度を受ける際の注意点

地方自治体より補助金制度を受ける際は、これらのポイントに注意して行う様にしましょう。

申請のタイミングが自治体によりマチマチ

補助金制度の中身は地方自治体によりマチマチであり、申請するタイミングも違います。

設置前の申請の所もあれば、設置後の申請の自治体もあります。

タイミングを逃すと補助金を受ける事が出来ませんので、申請のタイミングは事前にチェックするようにしましょう。

提出書類の中身に違いがある

その自治体により、提出書類の内容が異なります。

申請用紙1枚の自治体もあれば、工事中の写真を求める自治体もあります。

工事写真が必要な場合は工事中しか撮影出来ませんので、工事完了後に提出がわかっても取り返しのつかない状態になってしまう事もあります。

提出書類は事前にきちんとチェックし、間違いのない書類で提出して補助金を受け取れるようにしましょう。

施工業者が指定される場合がある

自治体の補助金を受ける際、その自治体が指定する業者での工事にしないと補助金を発行しないケースがあります。

殆どの場合はその市町村の業者に施工をしてもらう事が定番ですが、稀に近郊の市町村の業者が施工を行う事もあります。

全ての条件が揃っていても業者の関係で該当しなくなってしまうケースもございますので、事前にチェックするようにしましょう。

4-7.太陽光パネルの補助金の申請は工事業者に相談してみよう

補助を受けるので申請が必要なのですが、特殊な書類の書き方を行いますので、素人さんでは不明解な部分が多い傾向があります。

補助を受ける際は、太陽光パネル装置の工事を行う業者が代行で作成して手続きをしてくれるので、ご相談をしてみると良いでしょう。

13ほどの書類と工事写真等の添付等をする必要があり、素人さんには大変です。

4-8.補助金制度を悪用する悪徳業者に注意!

注意してほしいのは、補助金を売り言葉にして

高い工事費で太陽光パネルの工事を請け負う悪徳業者

が居る事です。

特に訪問業者に多い傾向があり、補助金を受けられるから安く設置しないかと声をかけます。

実際は、補助金を受ける金額も上乗せして見積もりに計上し、その分高い利益を得るシステムです。

安く出来るや補助金を受ける事が出来ると聞くと、誰もが気になってしまうものです。

しかし、甘い罠も潜んでいますので、出来れば家電屋さんや地元の太陽光パネルの工事を行う事が出来る業者に工事をお願いしましょう。

せっかくの補助金も、そのような業者が絡むと水の泡になってしまいます。

4-9.自治体の補助金を受けたい場合は早めの手続きを

自治体の補助金を受けたい場合は、早めにチェックをして受ける事をオススメします。

自治体による補助金制度は、実施している時としていない時があるからです。

各自治体の補助金の有無を確認し行っていたら、すぐに太陽光パネルの工事をしないと補助金制度の枠に入れない事があります。

そのうちやろう、なんて思っていると該当しない場合があります。

また、自治体によってはその後補助金制度を行わない場合もありますので、タイミングを逃してしまうと補助金を受ける事が出来なくなってしまう事もあります。

せっかく受ける事が出来る補助金を受ける事が出来ないのはもったいないので、太陽光発電を行うのであれば補助金は必ず受けるようにしましょう。

4-10.太陽光パネルの補助金制度は大いに活用しよう!

太陽光パネルへの補助金制度は、残念ながらいつまでも続く訳ではありません。

太陽光パネルを少しでも検討していて補助金を受ける事を考えているのであれば、早めに太陽光パネル設置を検討して補助金を受けるようにする事をオススメします。

5.太陽光パネルの雨漏り保証とは

太陽光パネルにより雨漏りが生じた場合、お客様の方でメンテナンス費用を負担しなくても補償をしてもらえる制度があります。

新築の建物に取り付けた場合、ハウスメーカーや建築会社で補償をしてもらえるというイメージがありますが、それは違います。

5-1.太陽光パネルの補償内容をメーカー別で解説!

太陽光パネルの場合は、メーカーにより保障を用意しております。

シャープ、長州産業、サンテックパワー、京セラ、は細かい雨漏り保証を行っていると明言しております。

この4つのメーカーの補償内容を、ご紹介します。

シャープ

10年保証制度は無料、15年保証制度は有償で加入しなければなりません。

損害があった場合、200万円を上限に修繕費を保証してくれます。

長州産業

メーカー指定の架台やパネル、パワーコンディショナーに、10年の保証制度を設けております。

その他、発電モニタは2年の保証があります。

サンテックパワー

太陽光パネル設置後に屋根漏水が起きた場合、保証額合計金額が200万円に達するまで10年間何度も補償を受ける事が出来ます。

屋根漏水保証10年、自然災害補償10年年と定められています。

また、ソーラーパネルの出力保証は、25年保証と言われています。

京セラ

ソーラーやパネルの不具合や出力、パワーコンディショナーのシステム保証を、10年保証してくれます。

雨漏り補償の明示がないメーカー

この他、エスパワー、カナディアン・ソーラー、カネカ、ソーラーフロンティア、高島(スマイルソーラー)、東芝、パナソニック、三菱電機、LIXILエナジー等のメーカーでも補償をうたっておりますが、雨漏りという具体的な明示が無いので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。

5-2.太陽光パネルは雨漏り補償を明示しているメーカーがオススメ

太陽光パネルを設置すると、どうしても雨漏りに繋がってしまう傾向があります。

それは、屋根と太陽光パネルとの関係上仕方のない事ですので、リスクを軽くする方法考えておきましょう。

リスクを解消する為には、雨漏り保証をきちんと明示しているメーカーの太陽光パネルを設置する事をオススメします。

太陽光パネルによる雨漏りは火災保険が下りる場合がある

また、家庭向けの火災保険の中で自然災害における被害であれば、太陽光パネルによる雨漏りが起きた場合に保険が下ります。

気になる場合は、ご加入の火災保険のHPを確認してみたり直接問い合わせてみたりすると良いでしょう。

不動産投資とは?

建くん、少し聞いてもいいかしら?実は最近、うちのお父さんが「不動産投資」に興味があるらしいのよ。

そうなんだ!不動産に投資する事で利益を得ようとしているんだね。

なんだかすごく勉強してるみたいだから、私も気になってきちゃって。

そもそも「不動産投資」って、どういうものなの?

不動産投資っていうのはね、マンションやアパートといった建物や、土地のことを不動産と呼ぶんだけど、そういう物件を購入して、それを賃貸したり売却することで利益を上げていくものなんだ。

じゃあ、アパートの賃貸も不動産投資になるのね!

そうだよ。その利益の出し方は、主に2種類に大きく分かられるんだ。

まず1つ目は、利乃が言ったようにアパートや事業所、ビル等を

「賃貸して利益を獲得」する方法のことを「インカムゲイン」というんだよ。

2つ目は、それらの不動産を「買ったときの値段より、高く「売って利益を獲得」する方法なんだ。「キャピタルゲイン」と呼ばれているんだよ。

2つとも、何だかカッコいい名前ね!

ちなみに、どっちが良いのかしら?

最近は、土地の価格や不動産の価値は大体決まってきているから、安く買って高く売ろうとする「キャピタルゲイン」で利益を得るには様々な工夫が必要なんだ。

それから、資産を保有しながら賃貸で利益を得ることが出来る「インカムゲイン」も、最近は競争率が上がってきていて、お部屋や立地が良いところが増えてきているからね。

どちらも、より一層の努力と工夫が必要ってわけね。

すごく面白そう!

まだまだその投機といってチャンスはあるから、ここで基本を学ぶ事で、物件によってどちらが有効なのか、収益を出すにはどういう工夫が必要なのかの、一緒に勉強していこうよ!

不動産投資の種類

不動産投資の利益の獲得方法が分かってきたわ!

でも、不動産投資ってなんだかお金がいっぱいかかりそうよね。

最近では不動産投資の種類もいくつかあって、一昔前までは不動産投資ってすごく敷居が高いイメージがあったんだけどだんだんと一般の人にも参加しやすくなってきているんだよ。その理由が、「小口不動産投資」という投資方法が出来たからなんだ。

へぇ、そうなのね。

そのおかげで、不動産投資がすごく身近になってきているんだね。

それで、利乃のお父さんもそういう機会が巡ってきているんだろうね。

一般的な不動産投資は、アパートやマンション、事業所やビル等を購入もしくは建設し、そこで生活したりお店を開いたり、オフィスとして利用したりすることで賃貸収入、いわゆるテナント収入を得るものなんだ。

その現物不動産投資をなかなか行えない方の為に、不動産の会社等が投資家や一般の方から資金を提供して頂くことも出来るようになったんだ。

そうすれば、一人ひとりが出すお金は安く済むってこと?!

すごく良いアイディアだね。

その通り。不動産投資は一般的に大きな資金が必要なんだけど、この小口不動産投資が出来ると、その費用を抑えられるから投資しやすくなるよね。

私たちにとっては、とてもありがたいことよね。

まるで小口だけど株主になったような感じ!

利乃の言う通りで、最近は株式投資も小額から出来るようになってるから、だんだん投資自体が身近になってきているよね。

このほかにも、証券の不動産投資っていうものもあって、小口投資とほとんど同じなんだけど、1つ違うのは株の配当と似ていて、そのときの売上げの状況に応じて利益が変わってくるんだ。

へぇ、色んな投資方法があるのね!

小口で出来るのなら私も考えてみようかしら。

不動産投資の特徴

不動産が、色々な種類があることが分かったわ。

私でも簡単に不動産投資が出来るのかしら?

その前に、不動産投資売買にはどういった特徴があるのか、理解する必要があるよ。ご飯やお洋服と言った日常品や小物類はしょっちゅう買い物が出来るけど、不動産は小口といってもある程度のお金がかかるから、なかなか売買出来ないよね。

これを流通性もしくは流動性と言うんだよ。

流通って、たしか物が売り買いされることで成立する経済のことよね。

そう。例えばジュースを120円で買うと、そのお店との1つの契約が成立することで初めて「流通」が起きるよね。不動産では、ジュースほど契約が成立しずらく、流通がなかなか起きないのが特徴なんだ。

そっか。簡単には何百万、何千万というお金は掛けられないものよね。

このように、流通性が乏しい投資はいくつも所有する事がすごく難しいから、そう簡単には決断出来ないよね。それに建物1つを取ってみても、形や大きさ、色や中身がすべて違ってくるから、ジュースのように全く同じ物というのがないのも特徴の一つだよ。そこに魅力がいっぱい詰まっているんだけどね。

アパートを見比べてみても、階数や部屋の広さって全然違うもんね!より魅力あるものに出来るかってことなのね。

それをオリジナリティといって、元々ある物件に魅力を付加するのもひとつの投資方法なんだ。

だから、アパートによって賃貸料金が違ったり、人気が出ていつも部屋が満室だったりするんだね。不動産は人気が大事なのね。

こうやって、不動産は手をかけてアイディアを出して、皆に借りてもらったり、買ってもらったりしているんだ。

大変そうだけど、考えれば考えるほどいいことが生まれそうだから、私も不動産投資を少しずつ考えてみようかしら。

不動産投資の魅力

不動産投資ってオリジナリティを出して、他よりも魅力あるものにする必要があることが分かってきたわ。

不動産投資の「最大のメリット」は、一度安定すれば定期的に収入が入ってくるのが「最大の魅力」だよね。

アパートの賃貸料金が定期的に入ってくると、長い期間安心だもんね。

それに、給料や所得を頂いている会社の経営状況などにも左右されにくいから、一度安定することがとにかく大事なんだ。

不動産投資によって得られる利益の事を、よく「不労所得」って言われるんだ。

普段会社や企業に勤めている人たちが、労働によって所得を頂ける事に対して比較されてそう呼ばれているんだよ。

不労所得って何だか聞こえが悪いけど……

その前にすごく努力して、高い金額の中で大きな決断をしているのに、何だか不公平よね。

利乃の言う通りで、不動産投資が「いかに働かずして」ということでは決してないんだ。他の投資や仕事と一緒で、アクションがあってのその答えなんだから、不労ではないんだよね。しかもそのアクションが他にはないくらい重大なものなんだし。

長く続く物だから、もし失敗するとその期間分損失が生まれる事もあるんだから、簡単な気持ちでは決断しない方が良いかもね。

「投資」と言われる以上は、いくら小額で出来るとはいえ、想定されるリスクや損失をまず頭に入れる事が必要だよね。

そうよね!こうやって色々と勉強して、見たり聞いたり調べて、最終的には生涯に渡る大きな決断をするんだから。ものすごく苦労しているわ。

その大きな決断をするのに大事なのは、「誰よりも強い意気込み」の他に、「誰よりも心配な気持ち」がとっても重要なんだ。

不安や心配をいっぱいすることで、色んな状況にも対応できるし、その情報が正しいのか、間違った判断をしようとしていないのか、冷静に決断する事が出来るからね。その1つ1つを乗り越える事が「不動産投資の成功者」へのステップアップなんだよ。

次回は、「不動産投資計画をシミュレーション」について教えてあげるよ。

防水工事は十数年に1度の工事のため、新築で建ててから初めての防水工事という方も多い工事です。

この記事では、防水工事アドバイザーの福島が初めてでも失敗しない防水工事のポイントをお伝えします。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1.防水工事とは?

大切なマンションやビルを長く保つために必要なのが防水工事です。

建物を建てて年数が経つと、ヒビや塗装の剥がれなど劣化が出てきます。

しかし防水工事と一言でいっても、種類や工法は様々です。

検討はしているけれど、費用相場や流れがわからないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

知識が無いまま適当に選んだ業者に依頼すると、後々トラブルに発展する可能性があります。

悪徳業者を避け、適切な費用で防水工事するためには、ある程度の知識を身に付けることが大切です。

今回は防水工事が初めての方へ向けた記事です。

防水工事をするべきタイミングや流れ、一般的な費用相場を解説します。

優良業者を選ぶポイントにも触れているので、防水工事を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

1-1.雨水や雪から大切な建物を守る工事

そもそも防水工事とは、どのようなものなのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは防水工事をする目的や種類を解説します。

防水工事とはその名の通り、水を建物に侵入させないための工事です。

新しく建物を建てる時には防水工事が施されていますが、年数が経つとどうしても効果が薄れてきます。

効果が薄れた状態を放置しておくと、雨や雪が降った時に建物に水が入ってしまいます。これが「雨漏り」です。

雨漏りが進むと腐食やサビが発生し、建物の寿命が縮む大きな原因になります。

大切な建物を守るためにも、定期的にメンテナンスしていくことが大切なのです。

1-2.防水工事の種類

防水工事は大きく分けて4種類あります。防水工事と一言でいっても、

建物の構造(鉄骨、木造、RCなど)や形状によって最適な種類は異なります。

それぞれの特徴をまとめました。

| 種類 | 特徴 |

| ウレタン防水 | ・液体なので、複雑な形状部分でも対応できる ・継ぎ目のない均一な仕上がり ・軽量のため建物に負担をかけにくい ・密着工法と通気緩衝工法がある ・コストがやや高め |

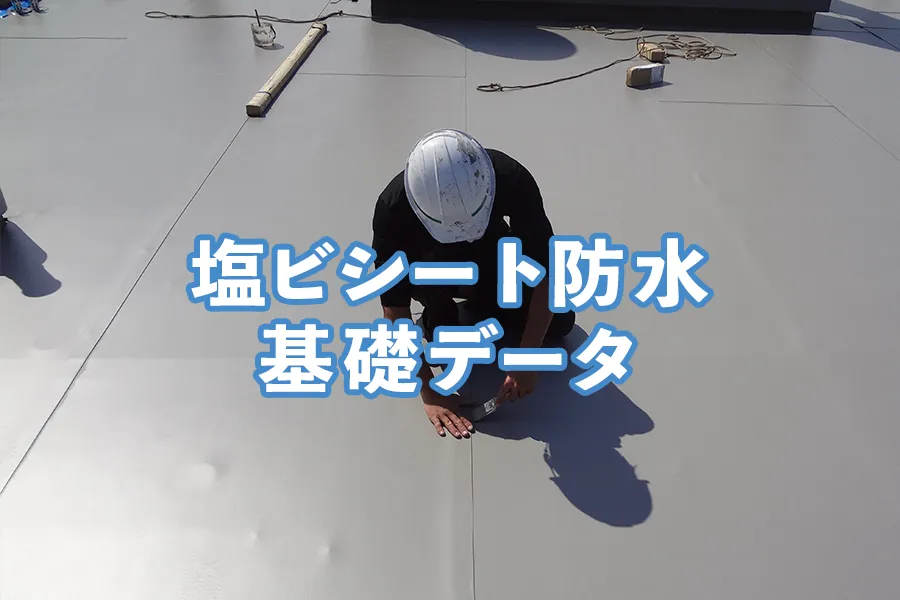

| シート防水 | ・既存の防水層の種類に関係なく上に被せることが可能 ・防水材を乾燥させる時間が不要なため、工期が短い ・広い面積を一気に施工できる ・複雑な形状には採用しにくい |

| アスファルト防水 | ・既存のアスファルト防水の上に被せることが可能 ・寿命が他の種類に比べて長め ・伝統的な工法で信頼性が高い ・木造や複雑な形状には不向き |

| FRP防水 | ・強度が強く耐水性、耐熱性、耐久性に優れている ・すぐに乾くので工期が短い ・トップコートの種類が豊富 ・やや臭いが出る |

建物の構造や、どれくらい長持ちさせたいかを考慮しないで工事すると

「雨漏りが改善しない」「防水材が硬化せず、やり直しが必要になる」などのトラブルが発生するリスクが高くなります。

既存の防水の種類、現在の状況を考慮したうえでベストなものを選ぶようにしましょう。

防水工事を種類別に詳しく解説した記事もあるので、併せて参考にしてください。

2.防水工事を検討するタイミングは?

ここでは防水工事を検討するタイミングを解説します。

検討するべきタイミングは次の3つです。

- 防水素材の耐久年数を迎えたら検討のサイン

- 見た目が劣化してきたら検討のサイン

- 雨漏りがしたら検討のサイン

それぞれ具体的に解説します。

2-1.防水素材の耐久年数を迎えたら検討のサイン

使用している素材が耐久年数を迎えたら、業者に点検を依頼するタイミングと考えてよいでしょう。

見た目では問題なさそうに見えても、放置していると素材のめくれや亀裂が発生し、

雨漏りのリスクが高まります。

早急にというわけではありませんが、劣化の状況をプロに点検してもらうのがおすすめです。

2-2.見た目が劣化してきたら検討のサイン

目に見える膨れやヒビ、亀裂が発生していたら早めに点検を依頼しましょう。

放置しておくと、さらに症状が悪化する原因となります。

「シートが浮いている」「シートが破れている」

「排水溝が割れている」「雑草が枯れている」などの症状が見られたら要注意です。

ふくれ

ひび

2-3.雨漏りがしたら検討のサイン

雨漏りがしていたら、危険な状態です。雨漏りを放置すると、壁にカビが発生します。

カビが発生すると健康に被害が及ぶことも。

雨漏りと聞くと、天井からポタポタと水が垂れてくるイメージをする人もいるでしょう。しかし雨の降った数日後に音もなく染み出てくるケースもあります。

このような状態になると、クロスの剥がれや、漏電による火災リスクも出てくるので、早急に業者に点検を依頼しましょう。

雨漏りが発生しやすい箇所は以下です。

- トイレ(柱が沢山ある木造の建物)

- 階段(柱が沢山ある木造の建物)

- 押し入れ・クローゼット(普段あまり開けない所)

- 天窓(天窓周りのコーキングの劣化)

- 天井(雨音もなく漏れているとき)

- 窓枠(窓枠周りのコーキングの劣化)

- ベランダの下に居室がある(階下への漏水)

- 天井埋め込みライト(配線を伝って漏水・漏電)

2-4.一度でも雨漏りしたら勝手には直らない

雨漏りしている状態

雨漏りは一度発生したら、自然に戻ることはありません。

それどころか虫歯と同じように一度発生すると、見えないところでどんどん進んでしまうのです。

画像のような状態になるとクロスを張り替える必要性が出てきますが、一部だけ変えると色が周りのクロスと異なるなど、見た目にも影響が出てくるので一面変えるのが一般的です。

しかしそうなると工事も大変ですし、費用もかかります。

そのため雨漏り箇所を見つけたら、早急に点検しましょう。

3.防水工事がおすすめの箇所とは?

防水工事と聞くと、ベランダや屋上を思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし実は他にも防水工事を検討するべき箇所があります。それが以下です。

- 天窓がある個所

- 入隅

- 立ち上がり

- 架台

- 庇や斜壁

- 笠木

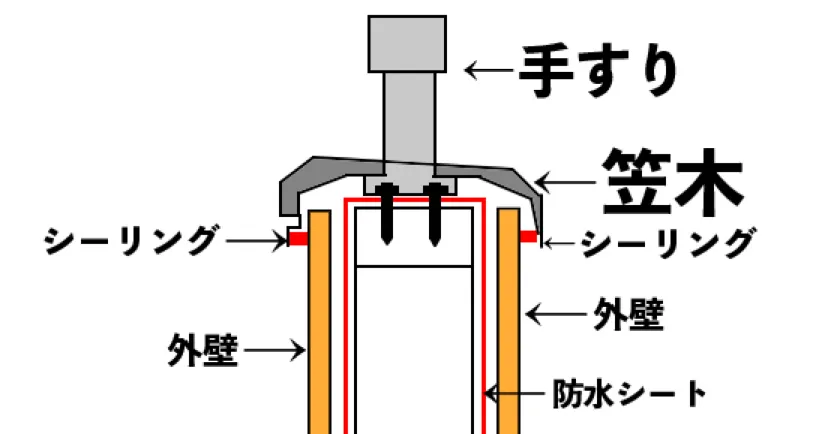

特に笠木は特殊です。

笠木とは屋上の立ち上がりに被せるカバーのようなもので、

屋上の手摺壁(パラペット)部分に取り付けられている板金の仕上げ材になります。

下記の画像が笠木です。シーリング材の部分が劣化していると、台風などの強風で雨が巻き込まれて、壁に雨水が入ることがあります。

つい見落としがちですが、このような部分も定期的にメンテナンスすることが大切です。

他に外壁部分や架台なども、よくチェックしてみましょう。

コーキング

外壁

架台

4.防水工事の費用

防水工事の費用は種類や面積によって幅があります。

どのくらいかかるのか、気になるところではないでしょうか。

ここでは一般的な費用相場を解説しますので、参考にしてください。

4-1.一般的な相場は1㎡あたり4,000~8,000円

ここでは屋上を防水工事した際の相場を解説します。

屋上防水工事の費用相場は、1㎡あたり4,000~8,000円前後です。

一般的な30坪80㎡の家の場合、下地の状態にもよりますが70~100万円ほどかかります。種類別の費用相場は、以下の通りです。

| 種類 | ウレタン防水 | シート防水 | アスファルト防水 |

|---|---|---|---|

| 1㎡あたりの費用相場 | 4,000~6,500円 | 4,000~10,000円 | 5,000~7,000円 |

| 30坪80㎡の費用相場 | 70~110万円 | 80~120万円 | 70~110万円 |

ウレタン防水

ウレタン防水は職人が塗っていく作業なので、大きい面積になるほど手間が増えて工期が延びることがあります。

作業日数が増えると、その分費用も掛かるので、ウレタン防水は比較的狭い屋上(80㎡以下)におすすめです。

シート防水

〇シート防水

防水シートのグレードで費用が前後します。

ウレタン防水より費用は高めですが、シートを張っていく作業で乾かす時間も不要のため、広い面積の屋上におすすめです。

▼ウレタン防水よりシート防水が少し高い理由

- 技術が必要な工法なので、できる職人さんが少ない

- 工場でシートを作ってから運ぶため、経費が掛かる

- シートを固定する(鋼鈑、ディスク板、ビス)部品代がかかる

アスファルト防水

〇アスファルト防水

アスファルト防水は大きな道具を使う場合もあるので、狭い面積の屋上よりも広い屋上の方が1㎡あたりにかかる費用は軽減されます。

▼ポイント!

もっと詳しく相場を知りたい方は、お電話で詳しく解説します。

フリーコール:0120-922-869

費用相場については、こちらの記事も参考にしてください。

防水工事の相場と費用は?|見積もりを公開中。3ステップで簡単!不正な見積りの見抜き方

4-2.工事範囲が狭いからといって安くなるわけではない

1㎡あたりの相場を解説しましたが、単純に1万円=100㎡あたり100万円というわけではないことを理解しておきましょう。

なぜならネット上に掲載されている金額の多くには、作業する職人の工賃が含まれていないからです。

例えば同じ材料でも、狭い範囲だったからといって、その分費用が安くなるわけではありません。

【費用例】

100㎡の敷地を防水工事した場合 100万~120万円

10㎡のベランダを防水工事した場合 20万~25万円

範囲が狭かったとしても、職人や作業日数が減るわけではないので、逆に割高となる可能性があります。

見積もりを検討する際は、そのあたりも留意しておきましょう。

5.防水工事の大まかな流れとは?

防水工事を依頼すると、どのくらい期間がかかるのか気になりますよね。

ここでは防水工事の流れを解説します。大まかな流れは次の通りです。

- 業者に見積もりを依頼

- 比較検討

- 決定・契約

- 工事開始

- 完成

5-1.検討~契約

まずは依頼する業者を選ばなければなりません。

防水工事に対応してくれる業者はたくさんあるので、どの業者を選べばよいか迷ってしまうでしょう。

見積もりは一つだけではなく、複数の業者に出してもらうのがおすすめです。

比較検討することで、適切な費用相場も見えてきます。

3~4社ほどに依頼するとよいでしょう。

見積もりが揃ったら、費用や内容を比較して候補を2社程度に絞ります。

どのくらい期間がかかるか、その後のアフターフォローはどうなっているのか、気になることはこの段階でしっかりと確認しておくことが大切です。

業者を決定したら契約し、具体的なスケジュールを決めていきます。

一般的には、ここまでで1か月~2か月程度かかります。

- 3~4社見積もり書を取る

→業者探しはネットで検索、または管理会社や知人に相談

- 見積もりが揃ったら検討する

→候補を2社くらい絞る(費用、内容を考慮)

- 各業者に確認したいことを聞く

→費用、工法、保証、工事開始時期、工事後点検

▼ポイント!

第三者機関に聞いてみるのが一番!

→客観的に知れる、参考になるため

- 業者決定

→決めた業者に連絡する。依頼しなかった業者にお断りする

- 契約

→決めた業者と契約し、工事日程を決める

6.実際にあった業者とのトラブル事例

業者のなかには悪質な業者もいます。

また悪意はないけれど、業者側の知識不足や経験不足からトラブルが発生することもあります。

適当に選んでしまうとトラブルに巻き込まれることもあるので、業者は慎重に選びましょう。

ここでは実際に起こったトラブルの事例を3つ紹介します。

リスクを回避するためにも、疑問点は契約前にしっかりと聞いておくことが大切です。

6-1.金銭的トラブル

1つ目は金銭に関するトラブルです。

他の業者に比べて費用が安かったため工事を依頼したところ、工事途中に追加で費用を請求されてしまいました。

工事途中だったので拒否しづらく、追加費用を支払って進めることに。

なぜこのようなことが起こってしまったのかというと、見積もりを作った会社と実際の工事会社が別々だったためです。

作った見積もりで実際にやろうとしたらできないことが分かり、工事会社が追加で請求することになったのでした。

このようなことを避けるためにも、見積もり段階でしっかりと担当者に確認しておくことが大切です。

ただし実際に作業してみないと、正確な費用が出せないケースもあります。

見積もり段階で、追加費用が発生する可能性があるかどうかを確認しておくと、トラブルを回避できるでしょう。

6-2.工事のトラブル(技術編)

2つ目は業者側の技術不足や経験不足によって起きたトラブルです。

建物の構造に合った工法が判断できず、工事後に雨漏りが発生してしまうケースもあります。

建物によっては複雑な工法が必要な場合もあるので、業者を選ぶ際は実績や経験も確認しましょう。

中には見積もりの記載通りではない、グレードの低い工事をする悪質な業者もいます。

このような業者は工事後に連絡が取れなくなることが多く、保証も受けられません。結果的にやり直しになって余計な工事費用がかかることもあるので、注意が必要です。

6-3.マナートラブル

3つ目がマナーに関するトラブルです。

実際に作業する職人がゴミを片付けない、たばこの吸い殻や路上喫煙をする、周囲への騒音を配慮しない、堂々と着替えをしてしまうなどのマナー違反から、トラブルが起きてしまうことがあります。

このような職人のマナー違反によって、近隣住民と揉めるリスクが高まります。

今後の良好な近所付き合いのためにも、工事前にはこのようなことは避けてほしいと伝えておくことが大切です。

7.優良業者を選ぶ5つのポイント

業者を選ぶ際、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ここでは優良業者を選ぶポイントを5つ紹介します。

- 見積もりが適正価格

見積価格が適正な業者を選びましょう。

高い見積もりは問題外ですが、相場よりも極端に安い見積もりを出してくる業者にも注意が必要です。

手抜き工事や、あとから追加で請求してくる可能性があります。

手抜き工事されてしまうと、本来の耐久年数よりも早い段階で劣化が発生しやすくなり、結果的に高くつくケースがあります。

複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。

- 防水工事歴10年以上

防水工事は非常に高い技術を求められる工法も多くあります。

そのため防水工事の経験と実績が多い業者を選びましょう。

防水工事専門の業者を選ぶと安心です。

「国家資格の防水1級技能士」を取得している職人が在籍しているとなおよいでしょう。

- 技術がある業者

建物によって最適な工法は異なります。

そのためすべての工法が取り扱いできる業者を選びましょう。

特に高い技術が求められる「ウレタン防水通気緩衝工法」「塩ビシート機械固定法」「アスファルトシート防水」ができる業者を選ぶのがおすすめです。

技術のある業者の特徴は、別の記事でも解説しているので参考にしてください。

→記事のリンクを貼る

- 代表者が視察から工事管理までしている会社

代表者が現役で視察から工事管理までしている会社も、優良業者に共通する特徴の一つです。

経験豊富な代表者が直接視察することで、確かな提案が可能となります。

また最後まで代表者が施行管理することで連携ミスも減り、結果的に質の良い工事が可能となるのです。

- 国土交通省が認める瑕疵保険に入っている

どんなに気を付けていても予期せぬトラブルやミスが発生する可能性があることは留意しておかなければなりません。

優良業者はそのようなときに備えて国土交通省が認める瑕疵保険に加入しています。

瑕疵保険とは、工事中に起きたトラブルを保証するための保険です。

建設許可書のある、実績・業績が一定の基準をクリアした業者しか、この保険に入ることができないため、加入しているかどうかは優良業者を見分ける重要なポイントといえるでしょう。

8.防水工事見積もり.comを利用する3つのメリット

ここまで読んで業者選びに自信がない人もいるかもしれません。

そのような時はぜひ「防水工事見積もり.com」にお任せください。

サイトを利用するメリットは、3つあります。

- 適切な見積もり金額が分かる

- 優良な防水工事業者を無料で紹介できる

- 工事中の悩みや、疑問に関するフォローが充実している

それぞれ具体的に解説します。

8-1.適切な見積もり金額が分かる

防水工事が初めての場合、もらった見積もりが適正かどうかは分かりづらいですよね。

とはいえ、他の業者に見せても正しい判断を教えてくれるとは限りません。

なぜなら契約を取るために相手業者が不利になるように話す可能性もあるからです。

そこで第三者視点で判断してもらうことがポイントになります。

当サイトの代表は、これまで10年以上かけて12,000枚以上の見積もりを診断してきました。

現在も自ら現場に赴き、視察しています。

手元にある見積もりに不安があれば、当サイトの代表にお任せください。確かな実績と第三者の視点で、見積もりが良いか悪いかを正直に判断します。

8-2.優良な防水工事業者を無料で紹介できる

当サイト一番の強みは、確かな実績のある防水専門の業者とのつながりが豊富にあることです。

あなたに合わせた最適な防水業者を無料で紹介いたします。

業者は直接面談し、厳しい審査基準をクリアした業者のみで、クレームを年に2回以上発生させた業者は紹介しません。

そのため自分で探すよりも、効率的に良い業者に出会うことが可能です。

8-3.工事中の悩みや疑問に関するフォローが充実している

工事を進める過程で、新たな悩みや疑問が出てくることもあると思います。

そのようなときもご安心ください。

当サイト経由でご成約頂いたお客様には、その後のアフターフォロー充実!

悩みや疑問はもちろん、トラブルがあった際の相談窓口としてご利用可能です。

業者との付き合い方に関するアドバイスも行っております。

条件を満たしたお客様は、当サイトの代表自ら工事点検することも可能なので、失敗しない防水工事のためにもぜひご活用ください。

Google 当サイトをご利用のお客様より口コミを頂き高評価頂きました。

9.まとめ

建物の維持に欠かせない防水工事。決して安い金額ではありません。

失敗しないためにも基礎知識を身に付けて、信頼できる業者選びをしましょう。

世界で1番! 防水工事の価値を広める

防水工事は十数年に1回の工事なので、依頼する側も経験値が少ない場合が多いでしょう。

10年以上の年月をかけて1,2000件以上の見積もりを診断してきましたが、いまだに欠陥工事や悪徳な工事がなくなりません。

防水工事を初めて検討するお客様が、優良かつ適正な見積もりを見つけることは正直難しいです。

しかし世の中には、優良な業者も多くおります。当サイトでは、安心して適切な工事ができるよう努めてまいります

◆防水工事見積もりcomからのお約束

- お客様にできるだけ安価かつ優良業者を繋げる架け橋となります。

- 中立な第三者機関として、業界に染まることなく、お客様に安心を与え続ける存在になります。

- 一切の心配なく防水工事を終えていただくよう全力でサポートいたします。

- 加盟業者への知識・技術・マナーの勉強会を行うことで、より良いサービスを提供していきます。

防水工事見積もりcomは、優良な業者とお客様に支えられながら10年以上活動できております。

今後も防水工事を検討するお客様が心から安心して、一切の心配なく工事を完了できるよう励んでまいります。

ちょっと聞いてみたいな、ちょっと確認してみたいな、と言うことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。

もしかしたら雨漏りをしているかも、そんな時は迷わず屋根のメンテナンスが必要となります。

しかし、対応がわからず困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

防水工事アドバイザーの福島が、雨漏りが発生した際の屋根工事の対応を、まとめてみました。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1. 屋根からの雨漏りの原因

屋根からの雨漏りの原因は、これらが主な原因です。

これらのどのような原因で雨漏りが発生しているのか、まずは把握するところから始めなくてはいけません。

1-1.雨や台風など自然環境による影響の雨漏り

雨や台風など自然の力による影響の雨漏りは、屋根からの雨漏りの大半の原因です。

普段の雨風では発生しない雨漏りなのに、悪天候によって雨漏りが発生してしまうケースです。

1-2.屋根の経年劣化による雨漏り

次に原因として多いのが、屋根の経年劣化による雨漏りです。

屋根材の劣化により雨水が入り、そこから建物内部に雨が浸透していくことがあります。

この場合、屋根の不具合を突き止める事で改善が可能です。

1-3.工事不良の屋根の場合

そもそも

屋根工事の施工不良により、雨漏りが発生してしまう事もあります。

多くあるのが、小屋根や1階の上に2階が乗っている建物の場合、それらの近辺からの雨漏りです。

屋根を上部の外壁の中に入れ込む納め方をするのですが、その納める板金の長さが短い事で建物に水が回ってしまうケースです。

水というのは勾配方向の逆に登ってしまう性質があり、屋根に勾配が付いていても一度勾配と逆方向に上がってから勾配方向に流れていきます。

勾配と逆に雨水が上がる際、板金の外壁の中に入り込んでいる長さが足りないとオーバーフローしてしまうので、内部に雨水が入り込んでしまいます。

1-4.屋根上作業をした後に雨漏りが発生した

意外とある雨漏り原因が、屋根の上で作業をした後に雨漏りが発生し始めたという事です。

例えば、太陽光発電装置を付けた後やアンテナ工事など、

屋根上作業をした後に雨漏りが発生する事少なくありません。

その場合は、屋根上で作業をした業者に問い合わせてみる事も一つの方法となります。

2. 雨漏りを感じた時の対処法

雨漏りを感じたら、このようなポイントで雨漏りの状態を確認してみましょう。

2-1.雨漏りはどこで発生しているのか

まずは、雨漏りがどこから発生しているのかを確認しましょう。

1階の天井なのか、2階の天井なのか、屋根裏で音が鳴っているのかを確認しましょう。

2-2.どんな症状が発生しているのか

天井に雨染みが出ているのか、水がポタポタと垂れているのか、カビ臭いのか等、確認しましょう。

2-3.どのような時に雨漏りが発生するのか

雨が普通に縦に降っている時なのか、風が付いた横殴りの雨の際なのか、霧雨程度で発生しているのかを確認しましょう。

2-4.業者に分かりやすく伝えるために

これらの状態を落ち着いて捉え、

メモや写真を撮っておくと良いでしょう。

雨漏りが起きている状態をしっかり把握する事で、後に業者が来た時に説明しやすく対処がしやすくなります。

この部分が曖昧なために、雨漏りを早期に改善する事が出来ない事があります。

雨漏りの状態をきちんと伝える事で、業者にとって有益な情報となりますので適切な修繕が可能となります。

焦らず、雨漏りの除板を把握するようにしましょう。

3. 屋根の雨漏りが見受けられたら即座に業者にお願いしよう

屋根の雨漏りが見受けられたら、

即座に業者にお願いして対応してもらう事が大事

となります。

その理由は、

放置しておく事で雨漏りがどんどん浸食してしまうから

です。

雨漏り当初は屋根材自体の補修で済む程度であっても、放置しておく事で屋根の下地や屋根裏の構造体、断熱材、室内の内装材等、どんどん至る所に被害を浸食させてしまいます。

放置しておく事で、どんどん被害が広がってしまいます。

しまいには建物に致命的な影響を与えてしまい、建物崩壊へとつなげてしまいます。

近年大地震が多くなっている状態において、雨漏りで建物がもろくなっている事は大変致命的な状態となってしまいます。

少しの揺れで建物が倒壊してしまう事もありますので、とても恐ろしい事です。

大地震にも耐えられる建物とする為には、

早めの雨漏りの対処

で丈夫な建物を維持するようにしましょう。

4. 屋根から雨漏りが起きている場合の緊急の対処法

屋根から雨漏りが起きている事がわかったら、業者が来る前にご自分で何とか対処したいと思われる方も多いと思います。

屋根は高所ですので、素人のお客様が対処するのはオススメ出来ません。

しかし、どうしても対処したい場合は、これらのポイントで緊急対処をしてみましょう。

4-1.ブルーシートを張る

屋根全体をブルーシートで覆う事で、屋根の雨漏りを

一時的に回避

させる事が出来ます。

ブルーシートはホームセンターで取り扱っておりますので、どなたでも手に入ります。

ブルーシートを屋根の上に掛けて、縄や石などでしっかり固定します。

ブルーシートの固定がしっかりしていないとすぐに剥がれてしまいますので、意味が無くなってしまいます。

4-2.コーキング充填

雨漏りが起きている屋根部分に、コーキング充填で雨水をシャットアウトする方法です。

コーキングもホームセンターにて取り扱っており、数百円で購入出来ます。

変性シリコン系シーリングが、板金屋根やスレート、瓦屋根に適しております。

4-3.防水アルミテープの貼り付け

防水アルミテープは防水効果を発揮するテープですので、雨漏りが発生している個所に張る事で雨水の浸入を妨げる事が出来ます。

色は銀色しかありませんので、屋根の色合いによっては目立ってしまいます。

緊急処置

という事で使うので、色が違うのはやむを得ないと言えるでしょう。

5. いつまでたっても雨漏りが直らない場合の原因

せっかく処置をしているのにもかかわらず、いつまでたっても雨漏りが直らないケースもございます。

このようなケースの場合、雨漏りが直らない場合があります。

5-1.雨漏りの原因を特定せずにただやみくもの修理を行っている

雨漏りというのは、

原因を特定して修繕

していかないと間違いなく直る事はありません。

しかし、お客様も業者も双方雨漏りの原因を特定できておらず、やみくもに修理をしているようでは、いつまでたっても雨漏りの撲滅とはなりません。

そのような業者ではいつまで経っても雨漏りは直りませんので、他の業者に依頼する事をオススメします。

5-2.知識不足の業者に依頼している

雨漏りというのは建築に対し知識が無いと直す事は出来ませんので、知識が無ければ原因究明とはなりません。

ただホースで水を掛けて原因を探しているような業者では、雨漏りは直らないでしょう。

水を掛ける原因究明方法もございますが、それでだめな場合は次々と違う方法で原因究明をしていく事が鉄則となっております。

知識が無いと思ったら、その業者には依頼しないようにしましょう。

6. 業者選びは慎重に行うべき

雨漏りを見受けられたら、すぐに修理しましょう。

しかし、焦ってはいけません。

屋根の修理には悪徳業者が絡むことがありますので、慎重に業者選びをしなければいけません。

残念ながら屋根の業者というのはピンキリであり、中には悪徳業者が潜んでおります。

そのような業者につかまってしまったら、雨漏りは絶対に改善しません。

急がなくてはいけませんが、あくまで業者選びは慎重に行うようにしなければいけません。

7. 屋根からの雨漏りの際にかかる費用の目安とポイント

屋根に雨漏りが起きている事を感じたら、一刻も早く雨漏りの修理を行わなくてはいけません。

雨漏りは素早く対処する事が大事なのですが、ほとんどの方が雨漏りに対し即座に対応が出来ていないのが現状です。

その理由は、かかってしまう費用が不明解なゆえに、踏み切れないようです。

屋根からの雨漏りの際の費用は、これらのポイントを把握しておくと便利です。

7-1.屋根からの雨漏りにかかる費用の目安

屋根からの雨漏りが発生した際、程度にもよりますが

部分的な修理で5万円程度であり、大掛かりな修理となると40万円程かかってしまう事もあります。

7-2.屋根と外壁の取り合いからの雨漏り

屋根の雨漏りでよくあるパターンは、屋根と外壁の取り合いからの雨漏りです。

屋根と外壁の取り合い部分には雨水が滞留しやすいので、外壁と屋根の取り合い部分の内部に屋根板金を15cm以上入れて納めているのが定番となっております。

外壁と屋根の取り合い部分に滞留してしまう雨水は、10cm程侵入してしまう性質がありますので、10cm雨水が入り込んでも問題が無いように納めないといけません。

その為、屋根板金屋さんは外壁と屋根の取り合い部分に15cm以上屋根板金を入れて納めております。

屋根板金屋さんの中では定番で当たり前の話なのですが、中にはこの仕組みを理解しておらず数センチ程度外壁の中に伸ばして屋根板金を納めている場合があります。

雨水のたまりは10cm程度入り込みますので、数センチ程度では対応できなく雨漏りと発展してしまいます。

対処方法は、雨漏りが発生している屋根と外壁部分を解体し、屋根板金を15cm以上入れて納めた上に外壁施工を行う事で解決する事が出来ます。

このパターンの雨漏りは、1階の屋根と2階の外壁との取り合い部分、出窓の取り合い部分、玄関上の小屋根部分の取り合い部分等に発生する事が多くあります。

7-3.天窓廻りからの雨漏り

屋根上に天窓が付いている場合、天窓廻りの屋根板金納めが良くない事により、雨漏りが発生してしまう事があります。

天窓廻りは雨漏りが発生しやすいので、綿密な屋根板金の納めを施さなくてはいけません。

しかし、未熟または技量が足りない屋根板金屋さんが施工した場合、板金の納めが良くなく雨漏りが発生してしまう事があります。

天窓廻りに雨漏りが1度発生してしまうと、軽度な補修程度では雨漏りが納まらない場合が大半です。

天窓廻りの雨漏りは、天窓を1度取り外して綿密な屋根板金の納まりにより取り付け直す事が1番の効果的な方法です。

しかし、天窓廻りというのはどうしても雨漏りがしやすい部材でもありますので、それほど天窓が必要ではない場合は、天窓を撤去して屋根にする事も1つの方法となります。

7-4.棟板金や谷板金の取り合いのコーキング劣化

棟板金や谷板金の取り合い部分には、コーキング施工が施されております。

屋根は直射日光を直に浴びやすい部分ですので、コーキングの劣化も非常に早く劣化が早く発生してしまい、雨漏りへと発展してしまいます。

棟板金や谷板金まわりのコーキングは全て撤去し、新しいコーキングを充填する事で雨漏りを回避させる事が出来ます。

経年により棟板金や谷板金が浮いていて変形している場合は、コーキングの打ち直しだけでは解決できない場合があります。

その場合は、棟板金や屋根板金の交換を行う事がオススメです。

7-5.スレート屋根の割れやヒビによる雨漏り

スレート屋根は素材が破損しやすく、屋根に上って圧力をかけたり経年により割れやヒビが発生してしまったりする事があります。

軽度な割れやヒビであればコーキングにて補修が可能ですが、理想は割れやヒビが入ったスレートを葺き替える事です。

スレートは部分的に葺き替えが可能ですので、破損した部分のみの葺き替えが可能です。

部分的にスレートを葺き替えると吹き替えた部分のみ色が変わって見えてしまいますが、使い続けていく事で色合いが既存のスレートと馴染みます。

色合いの違いが気になる場合は、塗装する事で見た目が気にならなくなります。

7-6.トタンのサビや穴あき

ほんの少しサビが発生してしまう事でどんどんサビの範囲が広くなってしまい、トタン自体を侵してしまう事で雨漏りを発生してしまいます。

トタンのサビは、軽度なサビの場合は塗装をして新たな膜を作る事でトタンのサビの悪化を防ぐ事が出来ます。

また、重度なサビの場合は塗装ではまかないきれませんので、葺き替えをする事をオススメします。

この際、ガルバリウム鋼板に葺き替えする事で、軽くて錆びにくい理想的なトタン屋根とする事が出来ます。

7-7.瓦屋根の漆喰の劣化

瓦屋根の下地となっている漆喰は、経年劣化等により崩れて効力をなさなくなってしまいます。

効力のなくなった漆喰から雨水が浸透してしまい、雨漏りが発生してしまいます。

劣化してしまった漆喰は全て取り除き、新規で漆喰を充填します。

7-8.瓦のずれ

何らかの負荷がかかって瓦がずれてしまうと、ずれた部分から雨水が浸透してしまい雨漏りが発生してしまいます。

瓦がずれてしまったら、所定の位置に戻す事で雨漏りを防ぐ事が出来ます。

この場合、ずれた瓦にヒビや欠けが無いかを確かめて、問題が無ければずれた瓦を元の位置に戻します。

もしヒビや欠けが合った場合は、新しい瓦を用いて取り付けます。

8. 多くの修理費がかかる場合は新規葺き替えの検討も

40万円も屋根の修理に支払うのであれば、屋根を新規で葺き直した方がお得となります。

金額によっては修理が得なのか葺き替えが得なのかが変わりますので、修繕前にきちんと判断するようにしましょう。

9. 屋根修理の際は事前に見積もりを取る

屋根の雨漏り修理の際は必ず事前に見積もりを取って、修理すべきなのか新規で葺き直すべきなのかを検討する事もとても大事な判断となります。

業者によっては、修繕だからと事前に見積もりを提出しない場合もあるようですが、工事というのは双方で金額に納得した上で行う流れが鉄則ですので、見積もりを出さないで修繕をするという事は本来有り得ない流れとなります。

10. 屋根からの雨漏りは火災保険で修理費が出る場合がある

雨漏りの原因が風などの自然災害の場合、火災保険の風災被害で保険料が降りる場合があります。

台風などの著しい風害により雨漏りが発生し始めたのであれば、間違いなく風災被害に該当します。

屋根の修理費用はお安くありませんので、ご利用の火災保険に風災補償がある場は是非ご利用するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雨漏りが気になったら、これらのポイントで雨漏りを改善するようにしましょう。

雨漏りはどのお宅でも発生する可能性がありますが、大事なのはその際にきちんと対応をする事です。

当たりまえの事ですが、雨漏りしているのに放置してしまうと、大きな被害を受けてしまいます。

屋根からの雨漏りは屋根裏を伝って室内に入り込んでくるのですが、屋根裏の中や天井材に雨水の影響を与えてしまいます。

水で濡れる程度と思われるかもしれませんが、その水はやがて湿気を作りカビを作り建物を侵してしまいます。

しまいには構造体にも浸食してしまい、建物の構造自体がダメになってしまいます。

雨漏りの放置は想像以上に危険ですので、絶対に放置しないようにしましょう。

ご自分の建物を末永く使っていきたいのであれば、雨漏りが見受けられたらすぐに対応をしなければいけません。

屋根からの雨漏りを防いで、末永く快適に建物を使い続けていくようにしましょう。

※実際のお話を元に取材し、ご本人様に内容についてご了承いただいた上で防水工事見積もり.comにて制作しております

1.止まらぬ雨漏り、店舗からクレームが

はじめまして。伊藤といいます。

妻の父から、自宅兼店舗を相続で受けとり夫婦で運営しています。

建物は大成ユーレック壁式プレキャストの鉄筋コンクリート造です。

1階のテナントは美容院さんにお貸ししており、長年のお付き合いがあります。

実は、数年前から繰り返す雨漏りに、夫婦ともども困っていました。

「この前工事をしたのに、また雨漏りか…。」

「また、管理会社さんに連絡しないといけないな…。」

その度に管理会社に工事をお願いしていたのですが、雨漏りは止まらず、さらに駐車場からの漏水も発生していました。

とうとう、美容院さんからもクレームが入ってしまいました。

美容院オーナー「この繰り返す雨漏り、どうにかなりませんか?営業に支障が出ています!」

伊藤「何度か直してもらっているんですが…。申し訳ありません。すぐに対応します。」

雨漏りがしている店舗で接客をしたくない、美容院のオーナーさんの気持ちは痛いほど分かります。

「オーナーさんのためにも何としてでも雨漏りを直したい!けど、本当に直るのか…?」

そんな疑いがぬぐい切れないまま、再び管理会社に見積もりを依頼しました。

2.驚愕の高額見積もり、どうする?

見積もりを取ったところ、屋上防水を含む大規模な防水工事を提案され、費用はなんと

約1600万円

!

想像以上の高額な見積もりに困惑してしまいました。

さらに、肝心の漏水の原因については不明で、工事してみないと雨漏りは止まるかどうか分からないとのこと。

「高いお金を払って雨漏りが止まらなかったらどうしよう…」

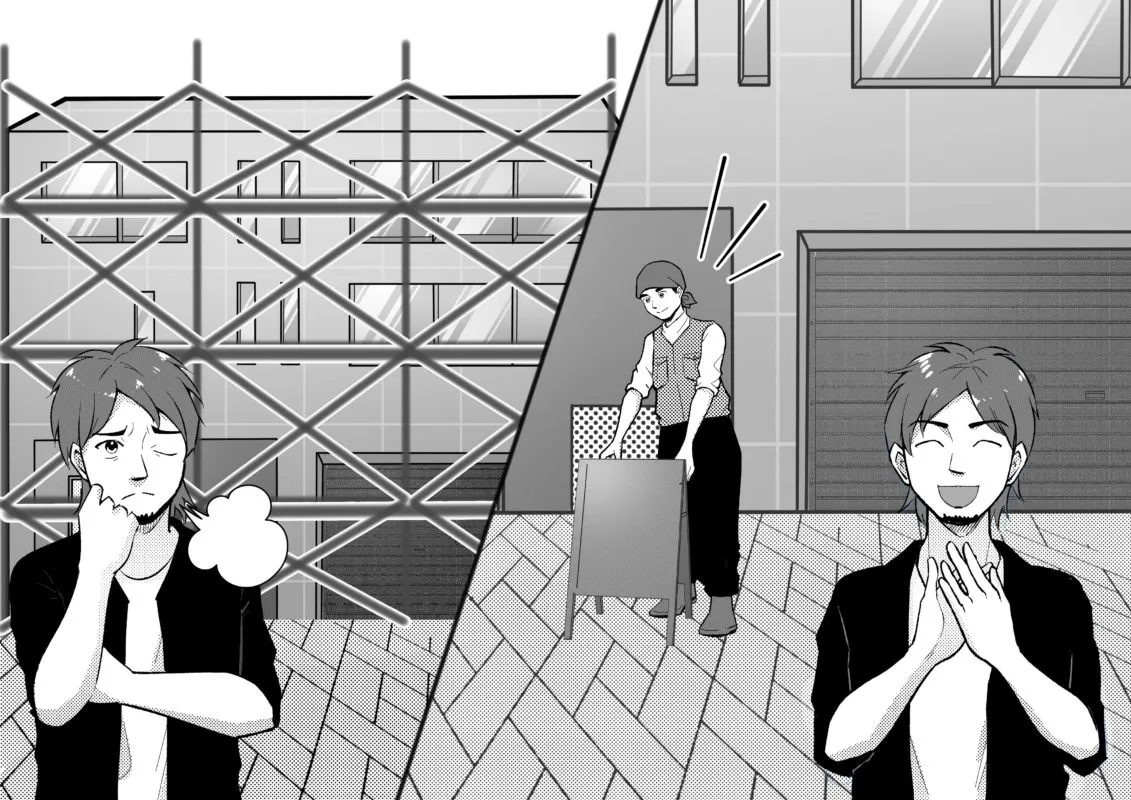

ここで私たち夫婦は、別の業者から見積もりを取ることを考えはじめます。

妻の父から受け継いだ大切な建物、納得のいく形でしっかり工事をしたい!

けれど、妻の父の代からとてもお世話になっている管理会社さんの提案を断るのは気が引けるし、防水工事のことなんかさっぱり分からない。

いつものようにお願いした方が良いような気がする…。

しかし約1600万円はこれからの運営に支障をきたすような金額だったため、非常に迷っていました。

自分たちで業者を探したり、インターネットで防水工事について勉強したりしてみるも、右も左も分からない状態でどうしたらよいかよく分からない…。

そもそも、管理会社でも分からないのに漏水の原因を突き止められる業者なんているのか?

見積もりを頼んでしまったばっかりに新規の業者さんにしつこい営業をかけられたり、

金額の安さで選んだ業者に工事を失敗されたりしたらどうしよう?と、悩む日々が続きました。

そうしている間も止まらない雨漏り。

1階の美容院さんに申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

そんな中、ネットで検索してヒットしたのが、

「防水工事見積もり.com」

のホームページでした。

「求めていたサービスにぴったりだ!でも、相手のことが分かりにくいネット上で、新規の業者さんに見積もりを取ってもらうなんて大丈夫だろうか…。騙されたり、しつこかったりしないだろうか?」

半信半疑でしたが、ホームページの記事の内容が分かりやすく、口コミの評価も良かったことから、恐る恐る電話をしてみることに。

3.見積もり診断で内容が明確に、そして…

藁にもすがる思いで協会に悩みを相談したところ、担当者さんに管理会社から出ていた見積もりを見てもらえることになりました。

「防水工事見積もり.com」

の代表福島さんから、ZOOMを使って丁寧に

なんと2時間も!見積もり診断をしていただきました。

ひとつひとつの項目について、なぜその工事が必要なのかの説明や、一般的な工事にかかる費用を教えていただきました。

その結果、管理会社の見積もりが高い理由は主に二つあることが分かりました。

- 下請け を使って工事をする

- 仮設工事や管理費など、実際の工事費以外の 経費が高すぎる

工事の中身については、下請けの見積もりを引用しているためか、相場どおりだったのです。

しかし、直接工事に関係のない、安全対策費やもろもろの管理費などが異常に高いとのことでした。

「直接工事と関係ない不明瞭な経費で利益を取ろうとしています。いやらしい手法ですね。」

さらになんと、一番重要である雨漏り部分の見積もりが不透明なことも判明!「協会が推薦する優秀な専門業者に見積もりを依頼してはいかがですか?」と管理会社とは別の業者に見積もりを取ってみることをおすすめされました。

しかし、頭に浮かぶのは妻の父の顔…。

お世話になっている管理会社の見積もりが高いことは分かったけれど、悪徳業者ではないことはこれまでの付き合いでよく分かっているし、何より

他の業者にお願いすることが申し訳ない

気持ちがどうしてもぬぐい切れません。

けれど1階をお貸ししている美容院さんからのクレームには今すぐにでも対処しなければいけないし、1600万円の出費はかなり懐が痛い…。

見積もり自体取ることに気が引けていましたが、協会代表の福島さんの、

「比較してみないとメリット・デメリットが分からないと思います。見積もりを取るだけでも大丈夫ですよ。

納得頂けない場合、決める必要は全くありません。

」

という言葉を信じて、協会の推薦する3社に見積もりを依頼することにしました。

福島さんに業者さんと日程の調整を行ってもらい、3社とも、かなりスムーズに現場視察が終了しました。

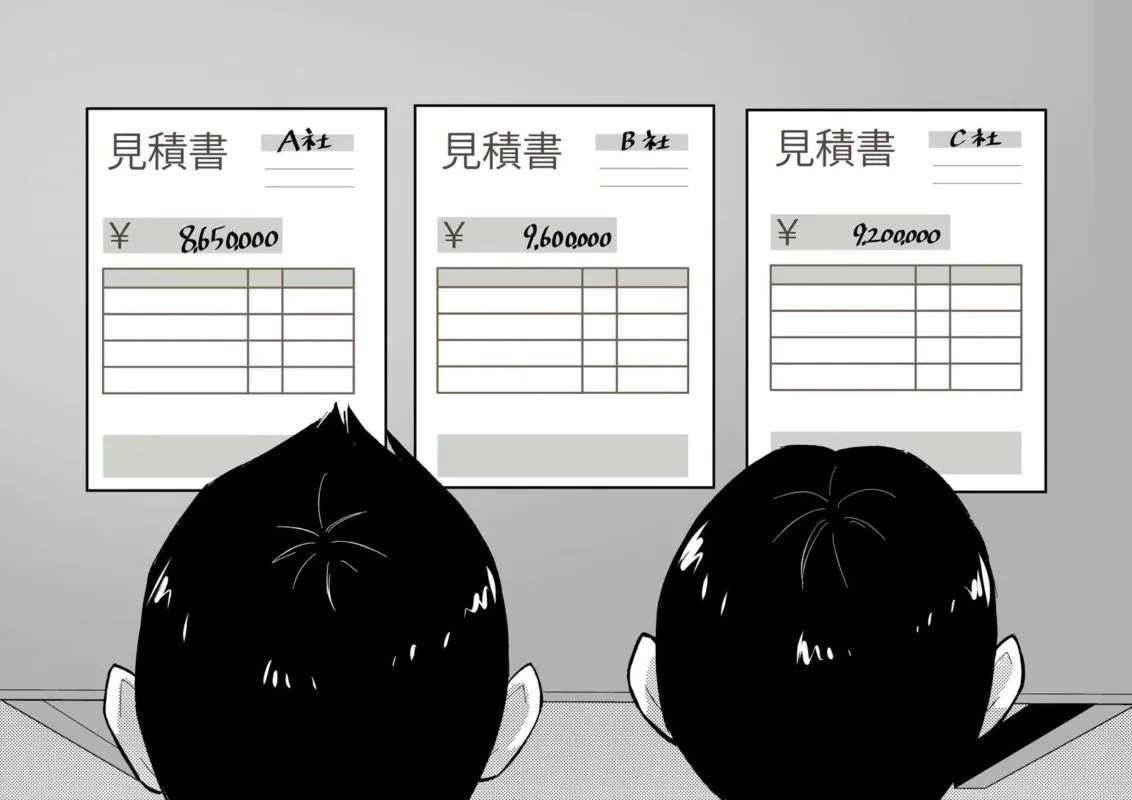

4.相見積もりの金額は管理会社の3分の2!!

3社の見積もりが揃い…金額を見て驚愕!

1600万円どころか、3社ともに1000万円以下の見積もりでした。

| A社 | 865万円 |

|---|---|

| B社 | 960万円 |

| C社 | 920万円 |

どこに依頼しても 3分の2以下!! 驚きが隠せません。

なぜこんなに安くなったのか?それは、大規模な防水工事を一気に行うのではなく、漏水している箇所から解決していったらどうか?という提案だからでした。

目先の利益を考えて大きい金額を見積もってくるのではなく、今回の自分たちの困りごとに合わせた提案をしてくれたのです。

クレームが入っているという私たちの現状に寄り添って、業者さんはこう話してくれました。

「店舗のために、雨漏りの部分だけ先に対処されたらどうでしょう、屋上防水などの大規模な工事はその後になっても大丈夫です!」

このあたりから、協会が推薦してくれたこの3社に対する安心感が芽生えてきていました。さらに驚きなのが、

漏水の原因を3社とも明確に提示してきた

ことでした。

雨漏りは、建物の内側から発生しており、そこから工事すれば漏水は止まるでしょう、とのこと。

管理会社は分からないと言っていたのに…。

私たち夫婦は決断しました。

「この3社の中から決めよう!」

5.丁寧な見積もり解説の結果、ココに決めた!

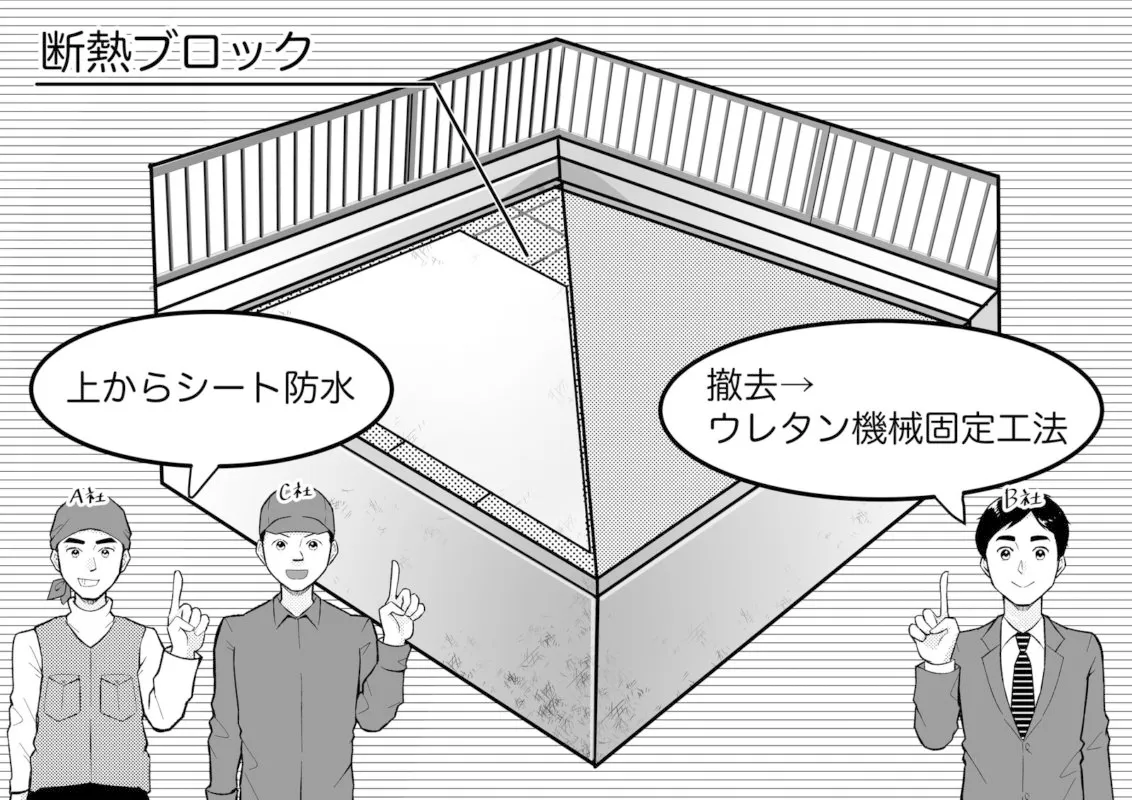

焦点は屋上防水の工法についてでした。

屋上には断熱ブロックが敷いてあり、それをどうするかで見解が分かれました。

断熱ブロックの上から

シート防水

をするというA社とC社の提案と

断熱ブロックを撤去し、

ウレタン機械固定工法フッ素遮熱トップ

を使用するB社の提案。

シート防水の2社のうち、より耐久性が高い提案をしたA社と、ウレタン機械固定工法を提案したB社の2社に絞り、細かく比較をしました。

| 工法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| A社 (シート防水) |

・圧倒的な

耐久年数30年

・使用するドイツ製のシートには経年劣化の原因である可塑剤が一切入っていない ・ 保証が25年 と最長 |

・材料を取り扱える業者が少ないため

施工会社以外がメンテナンスできない

・25年保証も会社が倒産すると無効 |

| B社 (ウレタン機械固定) |

・断熱ブロックを撤去することで今後悩まなくて済む ・十数年に一度ウレタンを塗っていけば 効果を半永久的に維持できる |

・十数年に一度にウレタンを塗っていくメンテナンスが必要 ・ メンテナンスのコストがかかる ・工事中の振動音が激しい |

それぞれのメリット・デメリットを福島さんとともに整理しました。

その結果、耐久年数・保証の長さが決め手となり、一番工事内容に納得できたA社に工事をお願いすることにしました。

6.覚悟を決め、妻の父に相談!答えは…

そのためには、大きなハードルを乗り越えなければいけません。

妻の父に、このことを報告する…。

A社の見積もりを持って、住まいがある長野に向かいました。

「そんな不義理なことは許さない」と言われたらどうしよう…。

怒られることも覚悟で見積もりを見せ、相談します。

「駐車場から雨漏りがしていて、それを直すために、いつもと違う業者さんにお願いしようと思っています。どうでしょうか?」

見積もりを見てくれた妻の父が口を開きます。

「…確かに付き合いの深い管理会社さんにお願いしたい気持ちはある。しかし、あの建物はもうお前たち夫婦のものだ。ふたりで決めればいい。」

「見積もりを見たが、

内容は充実しているし、金額も抑えられている。これは良い業者だ。

あとは任せる。」

妻の父の後押しをもらい、心につっかえていたモヤモヤが取り払われたように感じました。

7.神対応の業者に美容院オーナーも感動!

そして工事がスタート。

工事が開始する時、終了する時には、業者さんは毎日ご挨拶に来てくれました。

1階に店舗をかまえている美容院の方をはじめ、近隣の方にも挨拶を欠かさず、気を遣っていただけました。

些細なことかもしれませんが、工事中は騒音などが原因でトラブルが起こることも考えられます。周りへのご配慮にとても感動しました。

また、私が一番嬉しかったのは、1階の美容院さんへの対応です。

まず、大がかりな足場を立ててからスタートするのではなく、漏水を止めてから足場を立てることで、美容院さんにかかるご迷惑を最低限に抑えてくれました。

さらに、看板を道路の方に出して、営業機会を失わないように配慮してもらえました。

一般的に、足場をかけるような工事中は、店舗の売上は2,3割減少してしまうらしいのですが、結果、売上はほぼ変わらなかったようで、安心しました。

これも業者さんが気を遣ってくださったおかげです。

漏水箇所を含め、防水工事は無事に終了!

高品質の工事を適正価格で発注

することができ、本当に良かったです。

A社さんはじめ、真摯に対応してくれた業者さん、防水工事見積もり.comの方たちには感謝しかありません。

本当にありがとうございました!

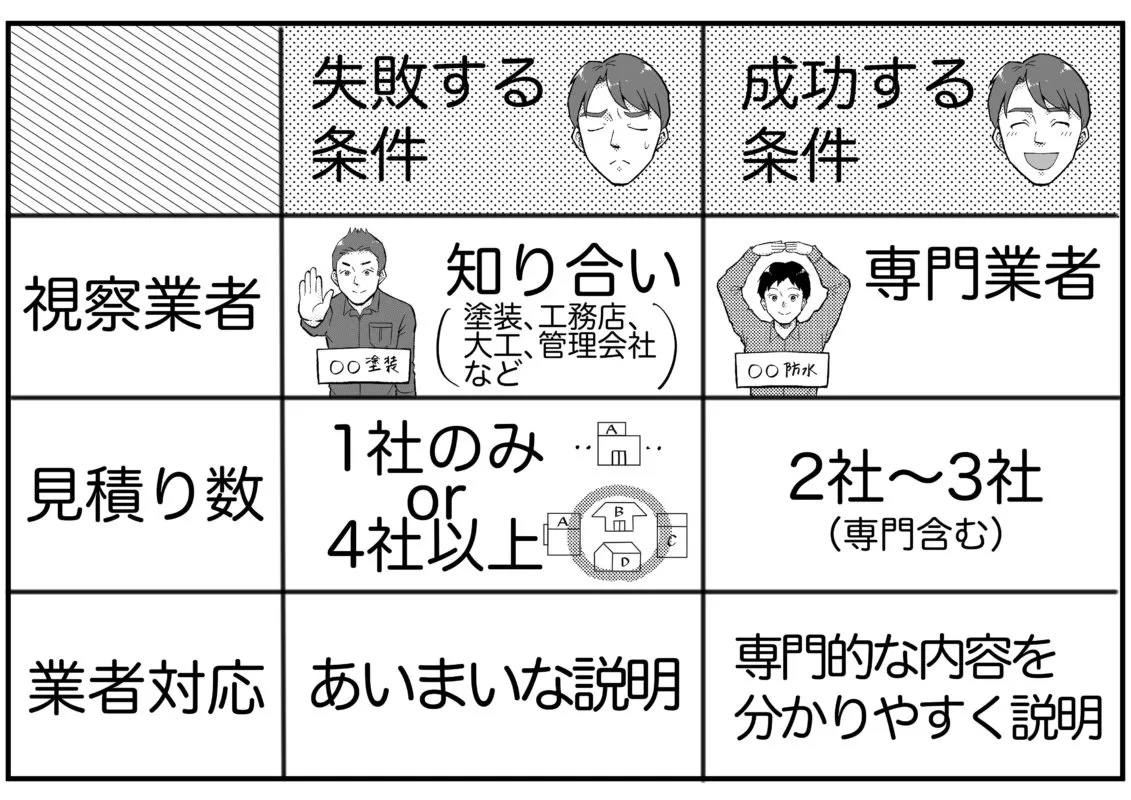

8.工事が成功した理由→見積もりの比較をプロに依頼した!

今回の防水工事はとても満足のいく結果となりました。

ここで、なぜ成功を収めることが出来たのか?

ポイントを振り返ってみたいと思います。

まず、

「管理会社の見積もりに疑問を持った」

ところ。

クレームが出て焦りもあるなか、金額は高いのに漏水が止まるか分からない、というあいまいな対応。

防水工事が失敗する条件にぴったりあてはまっていますよね。

そこで「防水工事見積もり.com」に見積もり診断をお願いし、転機が訪れます。

管理会社の見積もりはやはり少しおかしいと気付かされ、

見積もりを比較することを提案されます。

もう一つのポイントは

「防水工事の専門家に工事を依頼出来た」

ところ。

防水工事業者をうたっている会社の中でも、下請けに工事を発注する会社は少なくないそうです。

下請けや孫請けを使う業者に依頼すると、中間マージンを取られて工事金額が高くなったり、トラブルが起きても責任の所在があいまいになったりすることもあります。

しかし、今回推薦された業者はいずれも自社で施工する専門会社。

保証はもちろん、価格も抑えられるハッピーな結果となりました。

9.後日談① 防水工事のおかげで新たなご縁が!

防水工事が無事に終わり、安心していたさなか、美容院のオーナーさんから「空いているテナントをお借りすることは出来ますか?」

と嬉しい問い合わせが!

契約を進めていくなかで、

「店舗の規模を大きくしたいとずっと思っていたんです。今のところは雨漏りもしているなぁ…と、実は他の物件も探していました。けれど、雨漏りの修理をすぐにやってくれた伊藤さんの素晴らしいご対応や、工事をしてくれた業者さんの気遣いに心打たれ、伊藤さんのところでお世話になることにしたんです。」

工事中は、進捗状況を常に報告するよう心掛けていました。

また、業者さんの毎日の挨拶、工事中の配慮に感動し、このような新たなご縁に結び付くことになるとは!

防水工事で建物の管理をすることの大切さを実感した出来事でした。

10.後日談② 「いたずらで外壁が…」協会に相談してみた

防水工事から約半年、ショックなことがありました。

建物の壁に生卵をぶつけられ、ひどく跡が残ってしまったのです。

協会は外壁工事も専門分野であることを知っていたので、連絡をしてみました。

「壁に生卵をぶつけられて…ショックで落ち込んでいます。」

すると、

「それ、火災保険で治せるかもしれませんね」と思いがけない返答が。

火災保険で卵の跡が治せる…?想像もしていませんでした。

火災保険の査定に使う資料は、協会の方で準備してくれました。

結果、

保険は満額降りることに!

無料で外壁を直すことができました。

防水工事はとっくに終わっているのに、ここまでしてくれるなんて…と感激してしまいました。

もし、また何かあれば協会に助けを求めてみよう、と思った出来事でした。

11.今回の施工例

工法名: POLYFINシート機械固定工法

平米数:150㎡

金額:220万(屋上のみ) 25年保証付き

工期:2週間

施工前

施工後

11-1.この時使ったサービスはこちら

★↑★屋上工事の様子がAbemaTVで特集されました!★↑★

梅雨が明けると、日本は本格的に暑い夏が訪れます。

汗も枯れてしまうような猛烈な暑さをしのぐために、ほとんどの方は熱中症対策でエアコンを使っているでしょう。

しかし、室内でエアコンをオンにしているはずなのに、涼しくならない…といった悩みはありませんか?

その悩み、「屋上の遮熱・断熱工事」が解決してくれるかもしれません。

防水工事アドバイザーの福島が詳しく解説します。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1. 日本の夏は年々酷暑に!

地球温暖化による気候変動が問題とされるようになって久しいですが、「日本の夏は年々暑さが厳しくなっている」と体感温度で感じる人も多いのではないでしょうか。

7~9月の真夏には、体温よりも暑い猛暑日も少なくありません。

では、実際にどれくらい暑くなっているのでしょうか。

データを見ながら、検証していきます。

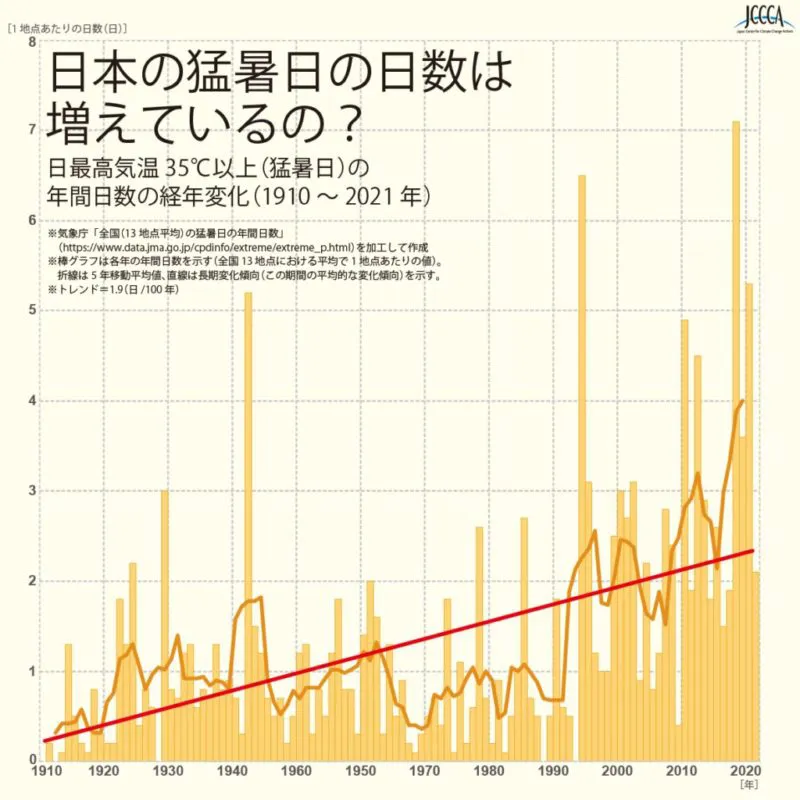

1-1. 30年前と比べて、猛暑日は3.3倍増えている

日本の日最高気温が35℃以上、猛暑日となる日数は、年々増加しています。

出典)全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(

https://www.jccca.org/

)より

▼ポイント!

特に、ここ30年の増え方は顕著で、1910年~1939年の30年間と比べ、

約3.3倍

に増加しています。

2. 屋上の遮熱・断熱は効果的なのか?

データをもとに、日本の夏は年々暑さが厳しくなっていることが分かりました。

では、暑さ対策として、屋上の遮熱・断熱工事は果たして効果的なのでしょうか?

実験のデータをもとに、解説していきます。

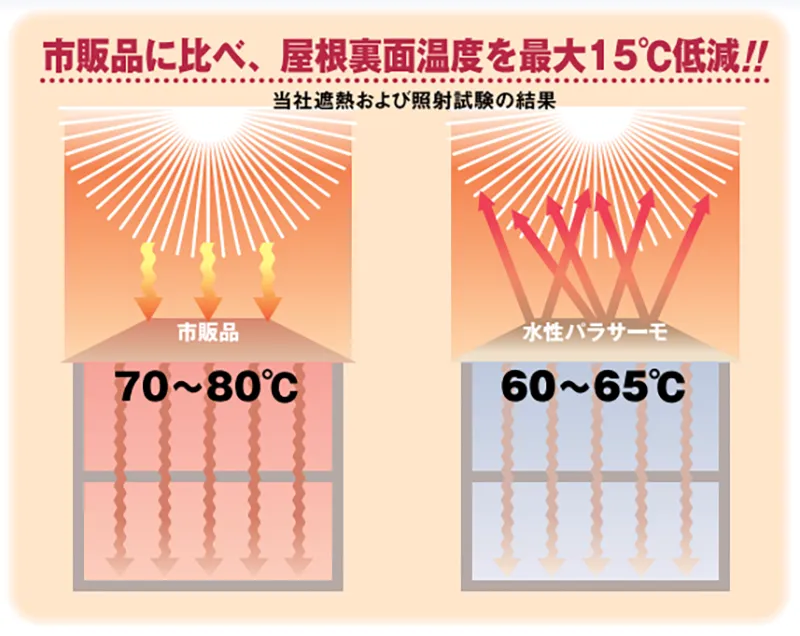

出典:日本特殊塗料(株) 水性パラサーモ カタログ

遮熱効果のあるトップコートの照射試験の結果、

屋根の裏面温度が最大15℃低くなる

ことが分かりました。

屋根の裏面の温度は、その下の部屋の温度にもかなり影響します。

室内温度は1~2℃下げることが出来るでしょう。

その分、エアコンの設定温度が高めでも涼しい部屋ということになります。

2-1. 実験②屋上の断熱工事は室内温度を快適にする

3. 屋上の遮熱・断熱工事はこういう人にオススメ!

屋上の遮熱・断熱工事は、暑い夏を乗り切るために十分な効果があることが分かりました。

しかし、タダでは工事は出来ません。費用対効果を得られるかしっかり考えてから、断熱工事は行いたいですよね。

そこで、屋上の遮熱・断熱工事を行うことでとてもメリットがある方々を、ご紹介します。

3-1. 戸建てに住まわれている方

屋根の遮熱・断熱工事によって、居室の温度にはかなりの影響があります。

夏は涼しく、冬は暖かいお部屋で過ごすことができ、とても快適な住まいに繋げることが出来ます。

また、戸建てに住まわれている方には、遮熱・断熱工事に関係なく、

十数年に一度、屋根のメンテナンスを行うことをオススメ

しております。

雨漏り対策だけでなく、快適な生活環境を整えるという意味でも、防水工事と合わせて断熱工事をされることはとても有意義です。

3-2. 賃貸運営をされている大家さん

賃貸運営をされている大家さんにも、遮熱・断熱工事は強くオススメします。

最上階の部屋から、「暑い、エアコンが効かない」というクレームが入ることを防げるからです。

今後は日本の酷暑の影響で、雨漏りのクレームではなく、暑さのクレームが増えることが予想されます。

最上階は賃料が高いのに、暑いため借り手がいない、なんてことになったら困りますよね。

しっかり暑さ対策の遮熱・断熱工事を行っています、とアピールすることで、安泰な賃貸運営に繋げることが出来ます。

4. 屋上の遮熱・断熱工事にオススメの工法2選

屋上の遮熱・断熱工事には、いくつか方法があります。

その中から暑さ対策にかなり効果的な工法を厳選し、2つ、ご紹介します。

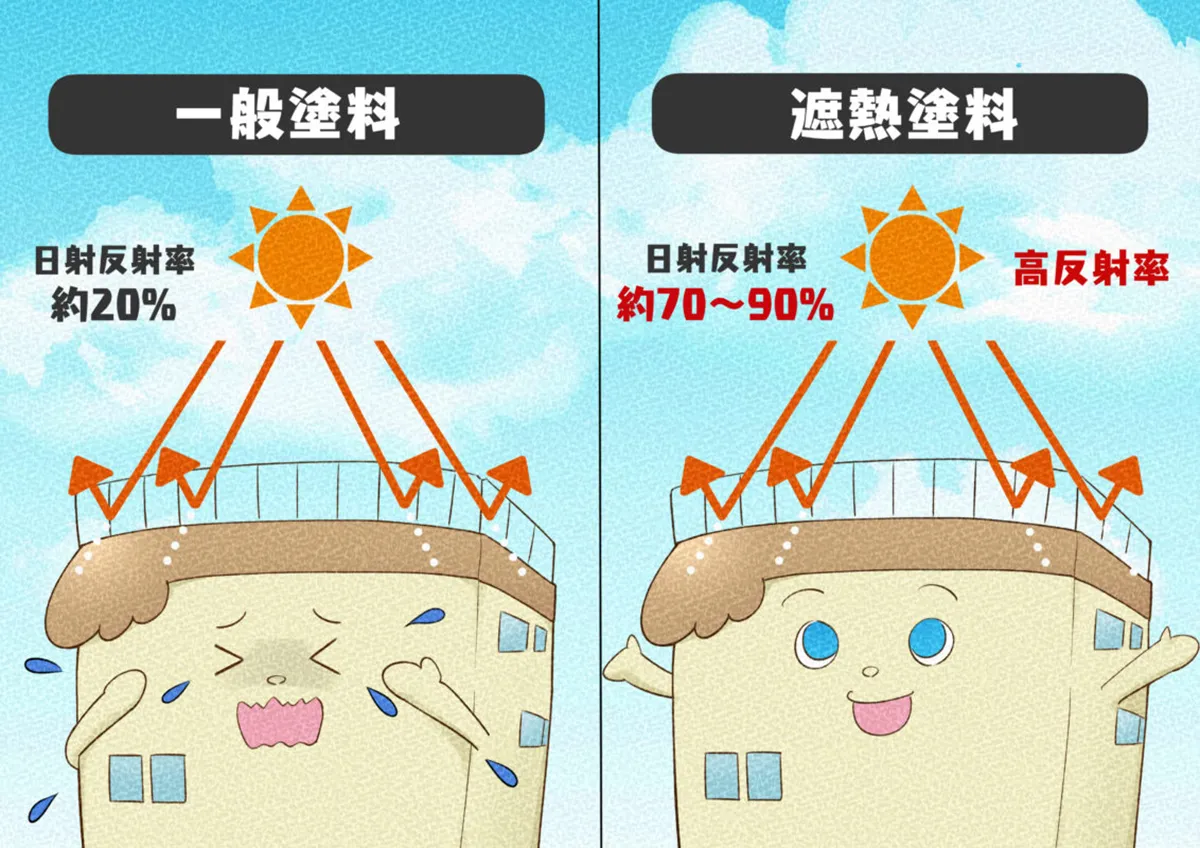

4-1. 遮熱トップコートの塗布

遮熱トップコートは、今ある屋根や外壁に、遮熱効果のあるトップコートを塗ることで、暑さを和らげる工法です。

太陽の光を一般的な塗料より高い反射率で反射するため、温度が上がりにくくなります。

遮熱トップコートで、屋根の裏面温度は約15℃、室内温度は1~2℃下げることが可能です。

▼ポイント!

遮熱トップコートにかかる費用は1㎡あたり約2500円(諸経費込み)となります。

遮熱トップコートのメリット

・工事が簡単に出来る

・屋上防水の種類に関係なく施工可能

(ウレタン・FRP・アスファルト・塩ビシートなどすべて対応〇)

塗料を塗るだけなので非常に簡単に、遮熱効果を得ることが出来ます。

遮熱トップコートのデメリット

一方、遮熱トップコートのデメリットはこのような点が挙げられます。

・約5年で遮熱効果はなくなるため、塗り直し推奨

・寒さ対策にはならない

手軽に出来る反面、遮熱効果の持続期間は短く、定期的なメンテナンスや塗り直しが必要になってきます。

また、断熱材のように、寒さの対策を兼ねることは出来ません。

遮熱トップコートは大家さんにオススメ!

とても手軽に取り入れられる遮熱トップコートは、賃貸を運営している大家さんにとてもオススメの工法です。

費用がとても安いため、借り手がいない、というリスクにも対応することが出来ます。

また、しっかり暑さ対策をしている、魅力的な物件としてアピールすることも可能になります。

4-2.断熱材の入れ替え

魔法瓶のような役割で、暑い空気、冷たい空気を通さないための断熱材は、屋上には必ず入っている材料です。

しかし、材料の種類にもよりますが、平均20年ほどで劣化し、断熱効果は減少します。

ですので、屋上のメンテナンスを20年ほど何もしていないのであれば、思い切って防水工事と合わせ、新しい断熱材に入れ替えることをオススメします。

断熱材は、

- 繊維系

- 発泡プラスチック系

と、大きく2種類に分けられます。

屋上の工事では、ウレタンフォームや、ポリエチレンフォームがよく使われます。

一般的な厚みは20~30㎜で、屋上の防水層の上に乗せていきます。

上に乗せていくだけなので、既存の断熱材もそのまま使用することも出来ます。

▼ポイント!

断熱材の入れ替えにかかる費用は

1㎡当たり3500円~5000円+防水工事の費用 となります。

防水工事の正確な費用が気になった方は

無料相談

で相場を把握しましょう。

断熱材の入れ替えのメリット

断熱材入れ替えのメリットは、このような点が挙げられます。

- 断熱効果が絶大 暑さ対策には一番オススメ

- 結露防止・寒暖差の解消にも繋がる

絶大な断熱効果を期待するのであれば、断熱材の入れ替えが一番有効です。

また、夏だけでなく冬の寒さにも効果があるため、一年中快適な住まいが実現出来ます。

断熱材の入れ替えのデメリット

一方、断熱材入れ替えのデメリットは、このような点が挙げられます。

- 工事費用が高い

- 防水工事と合わせて行うため、大がかりになる

遮熱トップコートと違い、断熱材の入れ替えのみを行うことは出来ません。

防水工事+断熱材の入れ替えとなりますので、どうしても費用は高く、工事は大がかりになってしまいます。

断熱材の入れ替えは戸建ての方にオススメ!

比較的大がかりな工事となる断熱材の入れ替えは、快適な戸建てに住みたい方にぴったりの工法です。

断熱材は一年中効果を発揮するため、エアコンの設定温度を気にする必要もなくなり、とてもエコな生活が出来ます。

4-3. 工法のメリット・デメリットまとめ

| 工法 | メリット | デメリット | オススメする方 |

|---|---|---|---|

| 遮熱トップコート | ・工事が簡単に出来る ・屋上防水の種類に関係なく施工可能 (ウレタン・FRP・アスファルト・塩ビシートなどすべて対応〇) |

・断熱効果は他の工法より劣る ・遮熱効果は約5年ほどと短い ・こまめな塗り直し推奨 ・寒さ対策にはならない |

賃貸の大家さん |

| 断熱材入れ替え | ・断熱効果が絶大 ・結露防止 ・寒暖差の解消にも繋がる |

・工事費用が高い ・防水工事を含む大がかりな工事 |

戸建てに住む方 |

いずれの工法にも良い点、悪い点があります。

一言でまとめるならば、

「遮熱トップコートは手軽、断熱材の入れ替えは本格的」

でしょうか。

費用対効果をよく考えて、工法を選択することをオススメします。

5. 屋上の遮熱・断熱工事には補助金が出る可能性も

屋上の遮熱・断熱工事には補助金が出る自治体もあります。

例えば、東京都では、13の区が遮熱工事にかかった費用などに充てられる補助金制度を展開しています。

自治体によってかなり差があるため、お住まいの自治体にどのような制度があるか、一度調べてみましょう。

補助金制度を使うことで、かなりお得に工事をすることが出来ます。

6. まとめ

屋上の遮熱・断熱工事は、暑さ対策にはもちろん、快適な暮らしに繋がるメリットがたくさんあることをご紹介しました。

建物で一番暑さのダメージを受けているのは、間違いなく屋上です。

屋上の暑さ対策を万全にすることで気温上昇を抑え、エコな暮らしを実現できます。

大切な建物に長く、快適に暮らすため、屋上の遮熱・断熱工事を検討してみてはいかがでしょうか。

長年同じところに住んでいると、修理が必要なところや経年劣化してしまうところが出てきますよね?

マンションは、積立金を行っているマンションが大半ですので、定期的に大規模修繕が行い建物を維持していきます。

初めての修繕は戸惑うことばかりですが、防水工事アドバイザーの福島が詳しく解説します。重要なポイントを学んでいきましょう!

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

1. 大規模修繕とは!?

大規模修繕は管理組合が中心となり行います。

ですが住人もきちんと把握をする事で、楽しくて快適なマンションを作る事が出来ます。

初めての大規模修繕は、およそ10年目に行う事が定番です。

最初は外的刺激に侵されている外部を中心に考えていきます。

外部は劣化しやすいので、雨漏り等に繋げてしまう事がありますので、注意が必要です。

1-1. 外部大規模修繕の箇所

・目立ってきた外壁劣化部分の修繕

マンションは、鉄筋コンクリート造が多くあります。

コンクリートは、年月を重ねて乾燥収縮していき、5年程で完全に乾燥します。

乾燥が終わると始まるのが、ひび割れです。

あちこちにひび割れが発生していくので、ひびの度合いを確認して修繕しなければなりません。

この初期の修繕を行わなければ、後に雨漏りに繋がりますので、要注意です。

外壁をくまなく確認して、不具合部分を修繕しましょう。

・外観の修繕で新築以上の外観に

築10年程になると、外壁塗装等の外壁仕上げ材の劣化が進んでいます。

外壁の不具合と一緒にチェックし、修繕又は改善を行いましょう。

塗膜の不具合、タイルの不具合、コーキングの不具合などチェックし、必要な場合は全面リフォームを行いましょう。

新築以上の外観にすると、マンションの価値も大きく上がります。

賃貸や分譲のお客様に対してのイメージが良くなりますので、必須な工事です。

・屋上防水の劣化のチェック

屋上防水も紫外線等の外的刺激に侵されるので、劣化の確認が必要となります。

屋上防水の細かい劣化を放置し、雨漏りに繋げてしまうマンションは物凄く多いです。

初期の段階で行うと修繕のみで済む

ので、細かくチェックしましょう。

この3つは、放っておくと重篤な被害に変わってしまいますので、細かく点検を行って修繕しなければなりません。

初めての大規模改修の場合は、深刻な劣化が起きていない事が大半です。

手を掛ける部位が少ないので、確実に集中的に行うようにしなければなりません。

大規模修繕の工事自体には興味が全く無くても、仕上がりの度合いには興味があると思う住民は多いと思います。

大きな費用をかけるので、充実した大規模修繕に繋げるようにしましょう。

初めての大規模改修は、管理組合も住民も経験が無いので解り辛く苦労してしまう事が大半です。

どのような大規模修繕を行う事に意味があるのか、業者に依頼して細かくチェックしてもらい、明確にして皆さんで考えましょう。

不具合箇所は全て修繕し、劣化状態を引きずらない快適なマンションを維持しましょう。

初めての大規模修繕の際の管理組合を含めての住民の集まりは、普段殆ど馴染みが無い住民とも出会う事が出来ます。

コミュニケーションの場にもなりますので、積極的に参加をするようにしましょう。

積極的に集まる事で相談や協力の輪が広がり、マンションの一体感を作る事が出来ます。

住民みんなで相談をし、有意義な大規模修繕に繋げて快適なマンションを作りましょう。

2. マンションの大規模修繕は何故必要?

マンションの大規模修繕は、高い費用がかかるマンションのビックイベントです。

その為、出来れば先延ばししたいと思うのが本音だと思います。

平均10~15年目の間で、大規模修繕を行っているマンションが大半であり、ベストなタイミングといえます。

特にマンションの場合は不特定多数が使っている建物ですので、一般住宅と比べると劣化が激しい傾向があります。

その為、建物としての資産価値が通常の建物より下がってしまう場合がよくあります。

みんなが使うマンションだからこそ、適度なタイミングを守って大規模修繕を行わなければいけないのです。

大規模修繕により、マンションの寿命を高める事に繋がります。

2-1. まず建物の状態を確認しよう!

鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物は、一見頑丈で丈夫に見えます。

もちろんその通りなのですが、見えない部分で少しずつ劣化を起こしています。

木造と比べると確認しにくく、ついついおろそかになってしまう傾向があります。

10年経っても20年経っても丈夫で大丈夫なイメージが大きいですが、実は著しい劣化を起こしているパターンは良くあります。

それを未然に防ぐのが、大規模修繕なのです。

大規模修繕に大事な事は、今建物はどんな状態なのかを把握する事です。

外部の建築材料の寿命が10年ほどですので、

10年~15年を目安

に調査や診断を行います。

建物の状態により、今大規模改善が必要なのか、何を再前提に修繕しなければならないのかを検討します。

建物の状態を把握せず、ただ目安の年数が経ったから大規模修繕を行うのは本来違います。

必要だから大規模修繕を行わなければいけないので

建物が良好な場合は、17年目や20年目が初めての大規模修繕という場合もあります。

また、建物を常に点検し不具合を見つけて補修を行う事により、建物の寿命をより高める事に繋がります。

建主さんや管理している業者は、こまめに建物全体の点検を行って建物の寿命を高めるようにしましょう。

点検や調査の努力により、寿命の長い良い建物を維持させる事に繋がります。

見て見ないふりをしていると、建物の寿命は明らかに低くなってしまいます。

2-2. 10年目前後によく起きる不具合

- コンクリート外壁のヒビ

- 屋上防水のヒビなどの劣化

- 鋼製の手すりにサビ

- 非常階段に錆び

- 排水能力が乏しくなってきた

- 給湯器や便器などの備品関係に衰えがきた

- 駐車場の舗装部分の不具合

等、10年を境目に様々な劣化がどんどん出てくる傾向があります。

もちろん、劣化してしまう度合いは建物により様々です。

同じ築年数であっても、立地条件や住民の使い方により劣化度合いは大きく変わります。

2-3. 大規模修繕の目安

大規模修繕の時期というのは、何か法律で決まっている事ではありません。

その曖昧さゆえに、住民側と管理組合側でもめてしまう事も少なくはありません。

タイミングの目安としては

- 外部や内部の劣化状態、

- メーカーの保証期間

- 修繕積立金の残高等

により決めます。

そのタイミングが、およそ10~15年目なのです。

その一般的なタイミングを参考にし、マンションの管理組合では大規模修繕の長期的計画を立てます。

計画を立てなくては、大規模修繕の際に費用の捻出が難しくなるからです。

あくまでも計画する上での目安の年数ですので、その年数を鵜呑みにせずに適切なタイミングで大規模修繕を行うようにしましょう。

マンションを長く健康に保つ為には、面倒な不具合が起きる前に大規模修繕で建物の健康を保ちましょう。

今の建物は、100年は持たせる事が可能

と言われています。

その為には、適切な大規模修繕を行う事が不可欠となります。

建物の寿命は、建物の環境によっても大きく左右されます。

海沿いや川沿い、線路の沿線等は、どうしても劣化が激しくなってしまう傾向があります。

また、新築時の施工の技術や仕様も大きく左右されます。

これらをカバーする為には、適切な点検と大規模修繕が大事となります。

たかが点検、工事はお金がかかるなんて言う考え方ではなく、自分の建物の為に必要だという事を踏まえて大規模修繕を行うようにしましょう。

3. 分譲マンションは大規模修繕工事が必須!?

分譲マンションをお持ちの方は、築10年以降になった場合は大規模修繕が必要となります。

マンションは第三者に使われる建物なので、どうしても全体的に乱暴に使われてしまう傾向があります。

また、建物が大きいので紫外線等の外的刺激の影響を多く受けてしまう傾向がります。

その為、一般的な自己所有の建物と比べると、劣化が激しくなってしまいます。

マンションは見た目が大きなカギを握るので、劣化しているようでは買主が逃げてしまいます。

放っておかずに、適度な頻度で大規模修繕を行いましょう。

雨漏りが起きやすいのも、乱暴に使ってしまう建物ゆえに起きてしまう事と言えます。

使い方が乱暴なのは仕方ないとしても、建物に悪い影響を極力与えないように、大規模修繕でしっかりカバーをしましょう。

3-1. 長期修繕計画

分譲マンションは、新築時に30年先までの「長期修繕計画」が提示されます。

計画では、10~15年の間で大規模修繕を実施するケースが多く見受けられます。

ただし、「長期修繕計画」はあくまで計画であって、その通りにしなければならない訳ではありません。

良くない事ではありますが、どこのマンションも管理組合の対応が遅く、大規模修繕が遅れがちなマンションが殆どのようです。

大規模修繕を絶妙のタイミングで行う事で建物の劣化を最小限に留める事が出来ます。

積み立て費用もあるので、きちんとしたタイミングで行う事をオススメします。

よくある大規模修繕のタイミングは、

外壁修繕は15年周期、エレベーターや水道管の修繕は20年程が一般的

です。

これらに絡めて、その時必要な修繕を行っていきます。

分譲のマンションの場合は、積立金で大規模修繕を行う事が可能です。

費用より積立金が少ない場合は、各住戸(買主)の持ち出しとなります。

マンションのオーナーが大規模修繕の費用を負担する事は、ありません。

修繕積立金は、月額㎡当たり100~150円程です。

100円100㎡で計算すると、月額10,000円となります。

1回目の大規模修繕は15年程になっても、2回目以降はどんどん建物が劣化しているので、間隔短くなってしまう傾向があります。

2回目の大規模修繕は1回目から12年程になり、次はもっと短くなる事が大半です。

それは、建物の寿命や材料の劣化度合いが急激に進んでしまうので、仕方のない事となります。

建物の築年数に比例して修繕積立費の額が増える事がありますが、これは当然の事と言えるでしょう。

その為、マンションは築40~50年程度で建て替えの選択をする時期となります。

マンションのオーナーは、契約時に大規模修繕について区分所有者の負担の説明を買主にしなければいけません。

もし、売買時に買主に説明をしていないようでは、大規模修繕の際に費用の追加徴収を買主に出来ない場合があります。

マンション売買時には、大規模修繕の時期や費用の詳細、追加費用の有無について、買主にきちんと説明をするようにしましょう。

買主側が売買時に確認したのに後に結局は請求されてしまうと、もめてしまう事もありますので、要注意です。

3-2. 主要構造の修繕箇所

大規模修繕は、主要構造部の過半以上を行う事が該当となります。

それに合わせて、以下の修繕を行いましょう。

| 主要構造部 | 修繕 |

| 外壁 | 塗り替え、タイルの張替え等 |

| 玄関 | ポーチ床塗り替え、タイルの張替え、スロープに改修等 |

| バルコニー | 床修繕改修等 |

| 階段 | 床修繕改修、手すり取付け等 |

| 塀 | 補修、塗り替え等 |

| エレベーター | 改修、取り換え等 |

| 屋上 | 防水補修、防水やり替え等 |

| 屋根 | 屋根仕上げ材補修、葺き替え、屋根形状変更、雨樋修繕及び新規取り替え等 |

| 共用廊下 | 床材補修、塗床補修、壁天井補修、塗り替え等 |

| 建物内部 | 床、壁、天井の補修、改修 |

| 什器備品取り替え | ユニットバス、洗面化粧台、便器、下駄箱、システムキッチン |

| 木製建具の取り換え | 各部屋出入り口戸、収納建具等 |

| 給排水管 | 補修及び取り替え等 |

大規模修繕に合わせて、このような部分をチェックし、不具合が起きている場合は一緒に修繕工事を行いましょう。

特に水道管は、30年以上経っている建物であれば鉄管を使っているので、錆びを作ってしまい危険です。

今の水道管は銅管ですので、銅管に取り換える様にしましょう。

マンションやホテルで赤水が出やすいのは、今も鉄管を使っている悪い状態から発生しています。

健康被害に繋げてしまうので、是非検討をしましょう。

3-3. マンションの居住者へ

マンションの大規模修繕の際は、工事前に居住者に細かい説明をしなければなりません。

工事担当者やオーナー、居住者により行います。

居住者に1番にのしかかる工事ですので、全てにおいて解りやすく説明し、全住居者に納得を得なければなりません。

この時、質疑応答等も居住者より受け、どのような大規模修繕が必要なのかを把握すると、より住みやすい快適なマンションに繋げる事が出来ます。

不便な部分、良くないと思っている声が把握できるので、予算にはまるようであれば、大規模修繕工事の際に取り入れてみる事も考えてみましょう。

分譲マンションは、このように必要な時に皆さんで集まってきちんと話し合って物事を決める事で、横のつながりがしっかりして、良い建物へと繋げる事が出来ます。

オーナーだからとはいえ勝手に工事をする事は許されません

ので、常に買主さんと繋がるようにしましょう。

大規模修繕の保証期間ですが、一般的な保証期間は1年間です。

どの部位を大規模修繕したのかによっても変わりますが、個別の部位で言うと屋根防水工事は10年保証をする物もあります。

この期間外であれば、不具合が起きた場合大規模修繕をしなければならない事があります。

そんな急な大規模修繕の際には、どのような費用形体で工事を行うのかも、事前に決めておくと後から揉めずに済みます。

マンションの大規模修繕は大きな費用がかかるので、いざ行うとなると揉め事に発展してしまう事があります。

そうならぬよう、事前に決めごとをきちんとして、スムーズに大規模修繕を行えるマンションにしましょう。

4. 大規模修繕1回目に目を向けて欲しい箇所!

大規模修繕となると、塗装や内装などの建物の見た目を綺麗にする事を1番に考える方も多いのではないでしょうか。

建物は見た目も重要ですが、修繕となると目を向けなければいけないポイントがあります。

マンションの1回目の大規模修繕の際に必ず目を向けて欲しいポイントといえば、

建物に重要な部分の劣化です。

1回目の大規模修繕は築10~15年の間に行いますので、気になってくるのが

建物の防水

です。

防水状態が悪くなってしまうと、建物に致命的な影響を与えてしまいます。

徐々に建物の中に水分が入り込んでしまう致命的な影響により、マンションを長持ちさせる事が出来なくなってしまいます。

そのような状態にならないように、1回目の大規模修繕の際に徹底的に点検、補修を行うようにしなければいけません。

4-1. 防水力の低下を防ぐ箇所

・コンクリート躯体のクラック

コンクリートの躯体のクラックは、ヘアクラック程度であれば全く問題ありません。

しかし、名刺のような紙がスッと入ってしまう程の太さのクラックでは、躯体の中までクラックが突き抜けている事があります。

その場合、中の鉄筋に被害を与えてしまいますので、躯体の強度を軽減させてしまいます。

また、酷い場合は雨漏りへと発展させてしまう事があります。

補修しなければいけないクラックは、コーキングや樹脂モルタル、エポキシ樹脂等により補修します。

・外壁タイルの劣化

タイル自体は半永久的な寿命がありますが、張り付けた建物の動きには勝てずに劣化が起きてしまいます。

タイルのヒビや浮きなど、きちんと点検をして補修しておく事で、タイルの劣化事故を防ぐ事が出来ます。

外壁タイルの場合、タイルだけではなく躯体にも損傷が出ている事がありますので、タイルに不具合が起きている場合は躯体まできちんと点検を行う事が重要となります。

・コーキングの劣化

外壁のジョイントや伸縮目地に施工しているコーキングは、10年ほどで劣化してしまいます。

そのため、1回目の大規模修繕の際には、必ず打ち直しを行わなくてはいけません。

この際、補修や打ち増しではなく、打ち直しをする事が原則となります。

1部分劣化しているように見えているコーキングですが、ほぼ同時に全てが劣化しますので、

1部分だけ補修をしても意味がありません。

また、古いコーキングと新しいコーキングは密着しませんので、古いコーキングの上から新しいコーキングを打ち増ししても全く意味がありません。

古いコーキングは全て取り除き、全てを新しく打ち直ししましょう。

・屋上防水やバルコニー防水の劣化

防水は、築10~15年程度で劣化してしまう事があります。

特に、立ち上がり部分やドレン廻りは劣化しやすい場所ですので、細かく点検をして補修をしましょう。

補修箇所が多い場合は、全面やり直す事をオススメします。

下手な補修では雨漏りを引き起こしてしまう事もありますので、防水の補修は確実に行うようにしましょう。

・屋上やバルコニーの金具周り

屋上やバルコニーの金具と防水の取り合い部分は劣化しやすく、取り合いから漏水したり金具が外れて落下してしまう事があります。

細かく点検をして、しっかりと補修をするようにしましょう。

このように、1回目の大規模修繕には防水部分の点検が最も重要となります。

見た目への観念から外側の修繕をしたいのは分かりますが、建物を長持ちさせる為には機能的な部分の補修が1番重要なポイントですので、是非厳重にチェックをして行うようにしましょう。

予算が無い場合は、防水の様な建物に致命的な影響を与える部分の補修を最優先し、見た目の修繕は後回しにするようにしましょう。

5. 大規模修繕の流れって?

マンションの大規模修繕は、計画から完成までどのような流れで行われるのでしょうか。

住民に明確になるように、細かい流れで進んでいくマンションが大半です。

どのような流れなのか、解りやすくまとめてみました。

①大規模修繕の実施の発意

長期修繕計画書により、管理組合と住民の要望も含め、

大規模修繕工事の実施のGOサインを発します。

↓

②建物調査診断

専門の管理会社やコンサルタントにより、建物の詳細な調査を行ってもらいます。

細かい調査により、どの工事を優先して行わなくてはいけないのかを把握します。

その為、管理組合と住民に要望に100%そぐわない場合もあります。

大規模修繕は修繕が主なので、急いで行わなければいけない工事が最優先となります。

良くないのは、管理組合や住民の要望による行う事を重視し、調査を行わないマンションです。

↓

③修繕計画の作成

建物をきちんと診断した後、必要な修繕箇所や方法、工期や時期などを決定します。

その後、最新の長期修繕計画を作成します。

↓

➃修繕費算定

必要な修繕箇所が決まったら、必要な金額を算出します。

費用の算出は、専用の業者やコンサル会社が行ってくれます。

修繕積立金と照らし合わせて、足りないようであれば借り入れや追加費用を住民に請求するなどの計画を立てます。

↓

⑤費用が確定したら、工事業者より見積りを依頼します。

マンションは金額が大きくなるので、公募という形で何社かからの見積りを取ります。

一社の見積りでは内容が偏るので、良くありません。

↓

⑥総会で承認を貰う

業者と工事金額が決定したら、マンションの総会で承認を貰います。

臨時総会を開催して、管理組合と住民に承認を貰います。

↓

⑦工事開始

いよいよ、工事開始となります。

外部が絡む事が大半なので、雨等から逃れる事が出来る、春か秋がオススメです。

その中でも、梅雨等の雨が多い時期は避けて、計画をしましょう。

工期が決定したら、必ず着工前に住民説明会を開き、周知徹底します。

その際、工期や足場設立の期間、騒音等も把握しましょう。

↓

⑧工事中の定例会議

マンションの大規模修繕は長い期間になるので、中間時にどのような流れで工事を行っているかの報告を行います。

短い工事期間の場合は、工事中の報告は行われない場合があります。

↓

⑩工事完了

工事が完了し、工事部分の引き渡しが行われます。

その際、工事中に絡んだ書類の引き渡しを行ってもらい、管理組合で保管します。

これらが、マンションの大規模修繕の大まかな進め方です。

マンションによっては、この流れが多少違う場合もあります。

大金を使う大規模改修でも、このように内容が明確になると住民も解りやすく安心です。

6. 大規模修繕の上手な進め方!

大規模修繕というのは、とても大掛かりな工事です。

その為、進め方というのはとても大事となります。

大規模修繕に遭遇した事が無い方でしたら、どなたでもわかりにくい事となります。

大規模修繕に慣れていない方の為に、大規模修繕はどのように進めていけばよいのか、上手な進め方のポイントをまとめてみました。

6-1. まずは大規模修繕のスケジュールを決めよう

大規模修繕の計画というのは、スケジュールを大まかに決める所から始まります。

考え方は、とても簡単です。

▼ポイント!

- どのタイミングで行うのか

- 何をするのか

- ゴールはどの時点にするのか

この様に大切なポイントを決めていく事で、大まかな大規模修繕のスケジュールを決める事が出来ます。

大規模修繕工事を円滑に進める為には、この時点での計画がポイントとなります。

これらをきちんと決めて、大規模修繕を円滑に進めるようにしましょう。

6-2. 修繕委員会の設立

大規模修繕というのは、計画から工事開始するまで3~5年程度かかってしまう事が一般的です。

マンションの理事会の理事の任期は1~2年程度で交代

となる為、大規模修繕の確実な立案を理事会のみで行っていく事といのは難しい事となってしまいます。

理事が交代しても大規模修繕の立案作業が滞らない為に必要なのが、修繕委員会です。

修繕委員会は、歴代の理事や区分所有者の中から建築や設備に精通している方から選びます。

修繕委員会は、必要な改修工事の内容や実施する上での問題点、解決策などを調査検討する、大規模修繕には欠かせないメンバーです。

6-3. 業者の選定には関係者を入れない

理事会や修繕委員会は大規模修繕に対して詳しく網羅している訳ではありませんので、大規模修繕に富んでいる施工業者を選定する事が大事となります。

マンションの大規模修繕によくある事といえば、施工業者に縁故関係や知り合い等の関係者を採用してしまう事です。

大規模修繕は大きなお金が動く工事ですので、そこに縁故関係者や知り合いを入れると金銭的な問題が発生してしまいます。

よくある事といえば、リベートをもらったという噂です。

そんな事実は1つも無くても、人の噂というのは煙が立っていない所からも簡単に上がってしまいます。

そのような噂が出てしまうと厄介な状態となってしまいますので、縁故関係者等の知り合いに施工を依頼する事は絶対にオススメ出来ません。

6-4. 施工が始まったら毎月一定の施工状況をチェックする

工事が始まったら業者任せと思われる管理者もいるようですが、工事が始まってからもチェックすべき部分は多々あります。

一定のタイミングで、施工状況をチェックする事は大事となります。

その理由は、これらが挙げられます。

6-5. 工程通り工事が進んでいるか

当初の工程通りに工事が進んでいるかは、工事の完了に大きな影響を与えてしまいます。

入居者が居ながらの工事となりますので、工事の進捗状況の確認はとても大事となります。

最低でも、1か月に1度はチェックするようにしましょう。

6-6. 工事に不備が無いか

プロの業者に依頼をしていますので安心してしまいがちですが、マンションの大規模修繕の場合建物が大きいので、工事に不備が出ている可能性もございます。

そのため、見える範囲は工事の不備をチェックすべきです。

素人目に見ておかしいと思う事は、プロが見てもおかしい部分となります。

確認できる範囲で確認し、納得が出来ない部分は指摘するようにしましょう。

6-7. 工事の内容が変わっていないか

工事の内容は契約した見積書の内容のみですが、稀に工事の方法をより良い方向に勝手に変えてしまい施工を行われてしまう事も少なくはないようです。