シート防水の劣化症状の全て!パッチ補修と全体修繕に分かれるポイントとは?

「屋上のシートが風船みたいに膨れている…」

「シートの端が剥がれてきたけど、これって大丈夫?」

ご自宅や管理物件の屋上でこのようなシート防水の劣化症状を見つけ、補修が必要なのか、放置しても大丈夫なのか不安になっていませんか?

シート防水の劣化は、放置すると雨漏りに直結し、建物の寿命を縮める深刻な事態につながる可能性があります。

この記事では、防水工事アドバイザーの福島が、塩ビシートやゴムシート防水に見られる代表的な劣化症状と補修について解説します。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積もりや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

シート防水(塩ビシート・ゴムシート)の危険な劣化症状7選

屋上の防水層は、常に紫外線や雨風にさらされ、時間とともに劣化が進行します。

まずは、ご自身の目で確認できる代表的な劣化症状を知り、危険なサインを見逃さないようにしましょう。

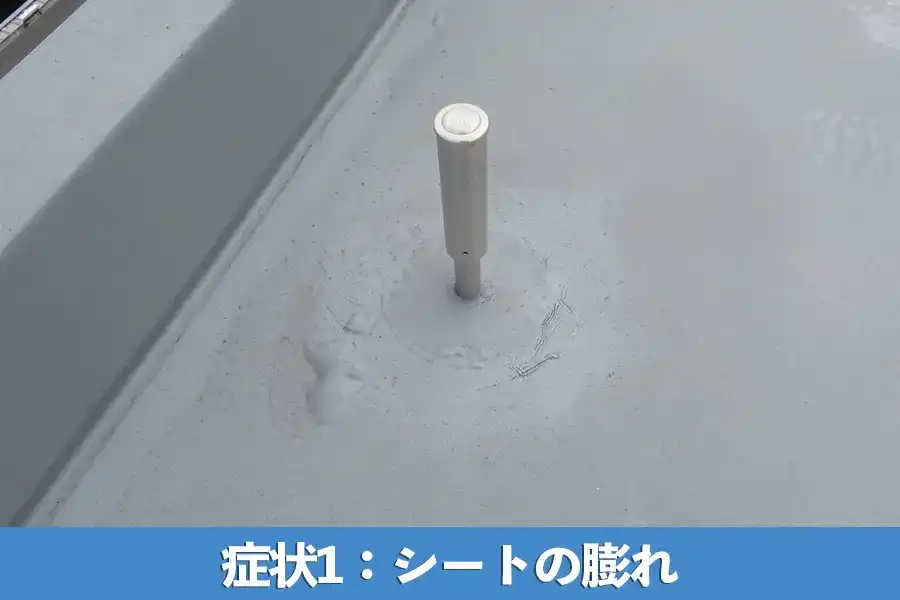

症状1:シートの膨れ

シート防水の劣化で最も多く見られる症状の一つが「膨れ」です。

大小さまざまですが、風船のように膨らんでいる場合、注意が必要です。

原因は以下の通りです。

- 湿気による膨張

経年劣化で生じたピンホール(小さな穴)やシートの接合部から防水層の下に雨水が浸入。その水分が夏場の太陽熱で気化(水蒸気)し、シートを押し上げることで発生します。 - 接着剤の劣化

下地とシートを接着している接着剤が経年劣化で剥がれ、その隙間に空気が入って膨らむケースもあります。

危険度:★★★★☆

膨れは、防水層内部に水が浸入しているサインです。

放置すると膨れがさらに大きくなり、歩行や飛来物によって破れ、そこから大量の雨水が浸入して雨漏りに直結します。

【チェックポイント】

膨れを軽く押してみて、ブヨブヨと水が入っているような感触がするか確認しましょう。

硬い場合は空気の可能性がありますが、いずれにせよ防水機能が低下している証拠です。

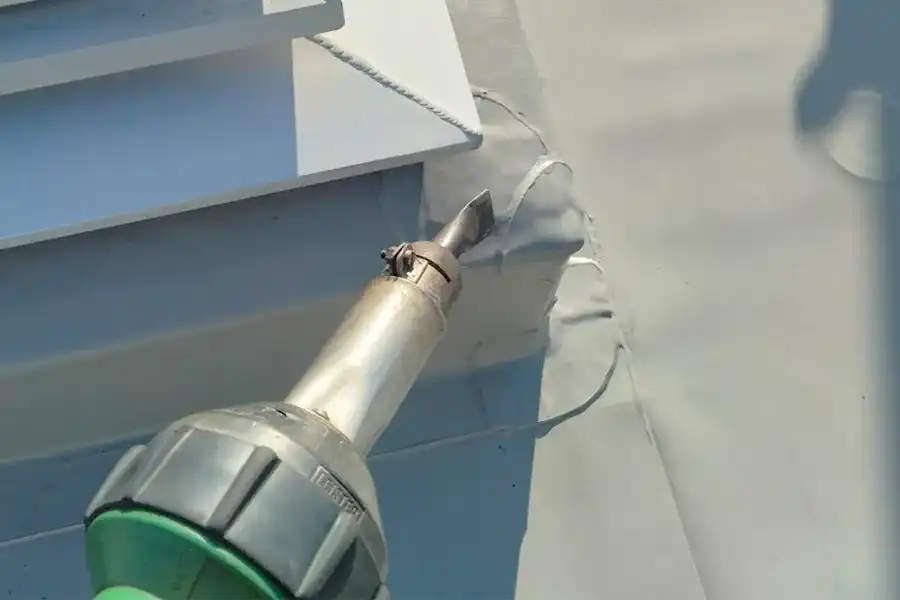

症状2:シートの浮き・剥がれ

シートの端部(立ち上がり部分)や接合部がめくれ上がっている状態です。

原因は以下の通りです。

- 接着剤の経年劣化

紫外線や温度変化の影響で、シートを固定している接着剤の力が弱まることが主な原因です。特にシート同士を繋ぐ接合部は劣化しやすい箇所です。 - 施工不良

新築時や前回の補修工事での接着剤の塗布不足や、下地処理の甘さが原因で早期に剥がれてしまうこともあります。 - 自然災害

地震や強風による建物の揺れで、シートに負荷がかかり剥がれることがあります。

危険度:★★★☆☆

すぐに雨漏りするわけではありませんが、剥がれた隙間から雨水が浸入し、防水層全体の劣化を早める「入り口」になります。

台風などの強風で一気に剥がれが広がる危険性もあります。

【チェックポイント】

屋上の端や、シート同士のつなぎ目がめくれていないか、目視で確認しましょう。

症状3:シートの破れ・亀裂・穴

破れ・亀裂・穴は、シート防水そのものが物理的に破損している、最も危険な状態です。

原因は以下の通りです。

- 経年劣化による硬化

シート、特に塩ビシートは、紫外線の影響で徐々に弾力性を失い硬化します。硬くなったシートは、建物の動きや温度変化による伸縮に耐えられず、ひび割れや破れを起こしやすくなります。 - 外的要因

屋上に置いた資材を引きずった際の傷、飛来物の衝突、カラスなどの鳥害(ついばみ)によって穴が開くこともあります。

危険度:★★★★★

防水層が直接破れているため、雨が降ればダイレクトに建物内部へ水が浸入します。

緊急性の高い劣化症状であり、即時の補修が必要です。

【チェックポイント】

シート表面にひび割れや裂け目がないか、特に人がよく歩く場所や物を置いている場所の周辺を注意深く確認してください。

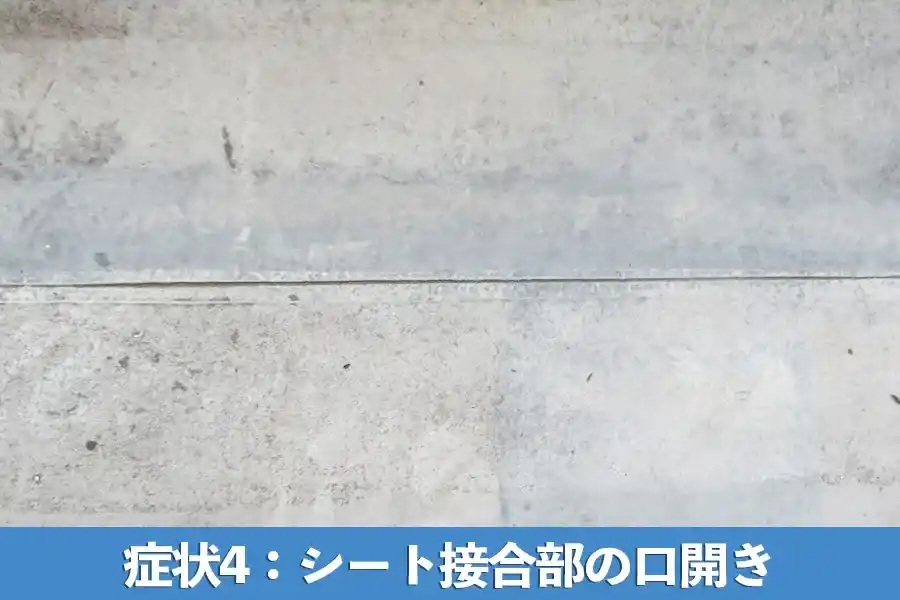

症状4:シート接合部の口開き

シート同士のつなぎ目(接合部)が剥がれて開いてしまう症状です。

シート防水は、幅1m~2m程度のシートを繋ぎ合わせて施工するため起こる症状です。

接合部の接着処理(熱融着や接着剤)が、経年劣化によって剥がれてしまうことが主な原因です。

この部分は施工品質が問われる場所でもあり、施工不良が原因の場合もあります。

危険度:★★★★☆

防水層の「アキレス腱」とも言える弱点です。

ここが開くと、簡単に下地へ水が浸入し、雨漏りやさらなるシートの剥がれを引き起こします。

【チェックポイント】

シートのつなぎ目に沿って歩き、隙間が開いていないか、接着が弱くなっていないかを確認します。

症状5:表面のトップコートの剥がれ・色褪せ

シート防水はトップコートを塗るとき、塗らないときがあります。

塗ってある場合、これが剥がれたり、チョーキング(手で触ると白い粉が付く現象)を起こしている状態です。

原因は、トップコートの耐用年数(約5~7年)が経過したことによる自然な経年劣化です。

危険度:★★☆☆☆

トップコートの劣化自体がすぐに雨漏りを引き起こすわけではありません。

しかし、これは「防水層を守る鎧が剥がれた状態」です。

放置すると、防水シート本体が直接紫外線や熱にさらされ、劣化のスピードが一気に加速します。

【チェックポイント】

屋上全体の色が薄くなっていないか、表面を素手で触って白い粉が付かないかを確認しましょう。

症状6:水たまりができる

雨が止んでから1~2日経っても、屋上の一部に水たまりが残っている状態です。

原因は以下の通りです。

- シートの浮きによる勾配の変化

シートの浮きや膨れによって、本来雨水を排水口へ流すための勾配(傾斜)が狂い、窪みができて水が溜まります。 - ドレン(排水口)の詰まり

落ち葉や土砂、飛来したゴミがドレンに詰まり、正常に排水できなくなっているケースです。

危険度:★★★☆☆

常に水が溜まっている場所は、紫外線をレンズのように集め、シートの劣化を著しく早めます。

また、不純物が堆積し、植物の根がシートを突き破る原因にもなります。

【チェックポイント】

雨が降った翌日に屋上を確認し、水が残っている場所がないかチェックします。

ドレン周りにゴミが溜まっていないかも確認しましょう。

症状7:雑草が生えている

シートの隙間やドレン周りから雑草が生えている状態です。

原因は、風で運ばれてきた土砂や種子が、シートのわずかな隙間や劣化した部分に溜まるためです。

そこに水分が供給されることで発芽します。

危険度:★★★★☆

植物の根は非常に強力で、コンクリートすら破壊します。

防水シートのわずかな隙間から侵入した根が、内部で成長してシートを突き破り、深刻な雨漏りの原因となります。

見た目以上に危険なサインです。

【チェックポイント】

屋上の隅やドレン周り、シートの接合部などに雑草が生えていないか定期的に確認し、見つけ次第除去しましょう。

シート防水の劣化補修|部分補修(パッチ)か全面改修かの判断基準は?

シート防水の劣化状態により「部分的な補修で済むのか、それとも大規模な全体修繕が必要なのか」を判断することになります。

以下に防水工事業者が判断する際の基準をご紹介します。

部分補修(パッチ補修)で済む可能性が高いケース

部分的な補修とは、劣化した箇所に上から新しいシートを貼る「パッチ補修」や、接着剤を再注入するなどの応急処置的な工事です。

判断基準は以下の通りです。

- 劣化箇所が限定的(1~2箇所程度)

- 破れや穴が小さい(数cm四方以内)

- シート全体の硬化が進んでおらず、弾力性が残っている

- 前回の防水工事から年数が浅い(築5~7年以内など)

- 原因が物理的な損傷(飛来物など)とはっきりしている

このような場合は、部分補修で対応できる可能性があります。

ただし、これはあくまで一時的な延命措置であり、他の部分も近いうちに劣化する可能性が高いことを念頭に置く必要があります。

全面改修(カバー工法など)が必要なケース

防水層全体が寿命を迎えているサインであり、根本的な解決策として全面的な防水工事が必要となります。

判断基準は以下の通りです。

- 膨れや剥がれ、破れが複数箇所に点在している

- シート全体が硬化し、パリパリになっている

- シート防水の耐用年数(10~15年)を過ぎている

- 接合部の多くが口開きを起こしている

- すでに雨漏りが発生している

これらの症状が見られる場合、部分補修をしても次から次へと別の場所で不具合が発生する「いたちごっこ」になる可能性が非常に高いです。

既存の防水層の上から新しい防水層を被せる「カバー工法」などの全面改修を検討するべき時期です。

シート防水の劣化調査・補修ができる優良業者を紹介

シート防水の劣化は、見た目以上に深刻な雨漏り被害につながることがあります。

膨れや剥がれなどの初期症状を見つけたら、早めに専門業者による点検を受けることが大切です。

「防水工事見積もり.com」では、シート防水の劣化調査や補修に対応できる優良業者を無料でご紹介しています。

信頼できる業者にシート防水の点検や補修を依頼したいけれど、どこに相談すれば良いか悩んでいるような場合は、ぜひ一度防水アドバイザーの福島へご相談ください。