コンクリート防水とは?メンブレン防水との違い・工法について詳しく解説

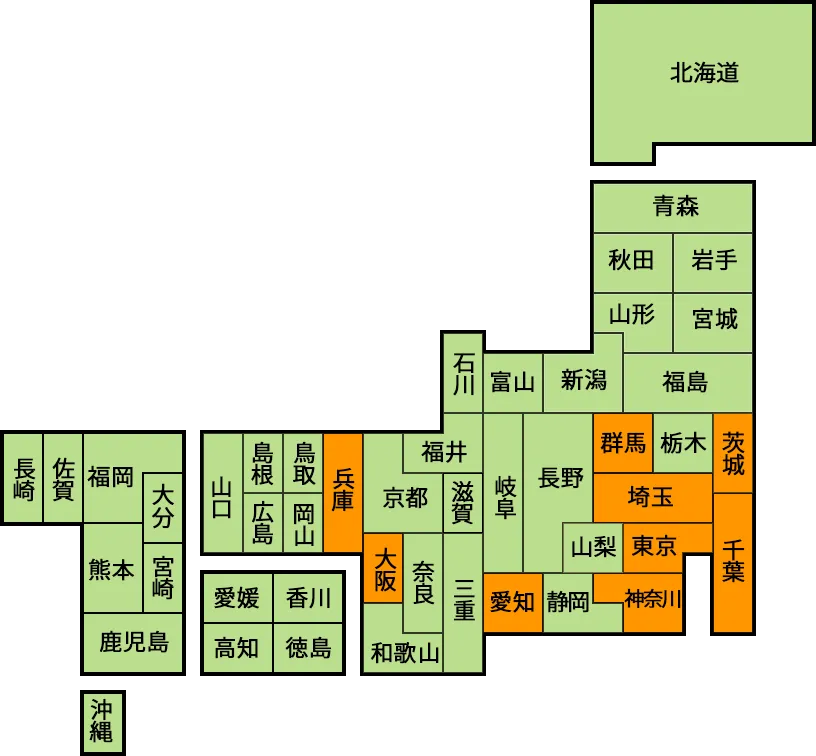

建物の防水対策には、大きく分けてコンクリート防水とメンブレン防水があります。

コンクリート防水は、躯体そのものを防水化する工法です。

この記事では、コンクリート防水の基本から、メンブレン防水との違い、種類、そして気になるメンテナンス性まで、防水アドバイザーの福島が徹底解説します。

建物の種類や場所に合わせた最適な防水工法選びに、ぜひお役立てください。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積もりや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

コンクリート防水とは?

画像参照:Aston

コンクリート防水とは、コンクリート構造物の防水工法のひとつで、コンクリート自体を改良して水密性を高める工法です。

コンクリートはその成形の自由度、耐久性、強度の高さから、公共施設、マンション、一戸建て住宅に至るまで、様々な構造物の主要な建材として広く利用されています。

しかし、コンクリートは耐水材料ではあるものの、それだけでは防水性能があるとは言えません。

また、構造物を建設する際に、ひび割れや空隙などの部分的な水密性の低下が起こり、漏水の原因となることがあります。

そのため、屋根や地下、プールや貯水槽など、水漏れしては困る場所には防水対策が必要です。

コンクリートに「ひび割れ」・「空隙」が発生する理由

コンクリートは水密性に富み、水を透しにくい材料ですが、構造物を造る際に様々な要因により、ひび割れなどの部分的な空隙が発生し、水密性が低下し漏水の原因となります。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 初期の強度不足乾燥収縮 | コンクリートは初期強度が不足したり、乾燥収縮によってひび割れが発生する可能性があります。 |

| ブリージング | コンクリート中の材料分離が起こると、ひび割れや鉄筋下面の空隙が発生する可能性があります。 |

| 建物の構造問題 | スラブ構造体が積載荷重に耐えられない場合や、床版のたわみが大きい場合も、ひび割れが発生する可能性があります。 |

| コンクリートの厚さ不足 | コンクリートの厚さは強度と耐久性を確保するために必要なものであり、不足すると構造的な弱点となり、ひび割れが発生しやすくなります。 |

| 施工不良 | デッキプレートのジョイント部の隙間からブリージング水やモルタルが流出すると、ひび割れやポーラス部が発生し、コンクリート強度が不足する可能性があります。またドレンの劣化や排水勾配の不足も、ひび割れや錆の原因となります。 |

| 養生不良・不足 | コンクリート打設後、表面を湿潤状態に保たず急激に乾燥させると、異常凝結や収縮による亀甲状のひび割れが発生する可能性があります。 |

| 地震や振動 | 地震や継続的な微振動により、建物に過剰な応力がかかり、スラブ構造体が積載荷重に耐えられなくなることで、ひび割れが発生する可能性があります。 |

これらの要因により、コンクリートには目視では発見し難い微細なひび割れなどの空隙が発生し、水密性低下の要因となり、雨漏りが発生します。

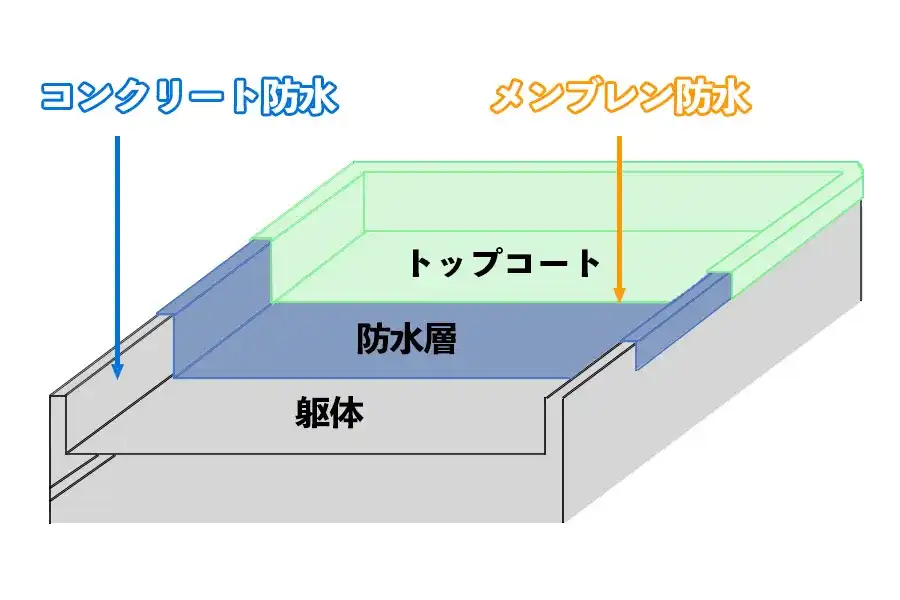

コンクリート防水(躯体防水)とメンブレン防水(被覆工法)の違い

防水工法は、ざっくり大きく分けて2種類あります。一つは躯体防水(コンクリート防水)、もう1つは被覆工法(メンブレン工法)です。

| 区分 | 内容 |

| コンクリート防水(構造体防水) | コンクリート自体に防水性能を持たせる工法。防水剤を混入したり、打設時に緻密化して水を通しにくくする。構造体そのものが防水層となる。 |

| メンブレン防水(表面防水) | コンクリート表面に防水層(膜)を形成する工法。塩ビシート、ゴムシート、ウレタン塗膜、アスファルト防水などが該当。コンクリート上に別途施工する。 |

| 複合防水 | コンクリート防水とメンブレン防水を組み合わせ、構造体と表面の両方で防水性を確保する工法。 |

近年、防水効果に加えてコンクリートの耐久性も高める躯体防水工法が見直される傾向があります。

躯体防水とメンブレン防水は、建物の防水性能を高めるために組み合わせることがあります。

躯体防水でコンクリート自体を防水化し、さらにメンブレン防水で防水層を重ねることで、二重の備えとなり、防水性・耐久性が向上します。

屋上や地下など、特に防水性が求められる箇所で有効な組み合わせです。

躯体防水と被覆工法について詳しく解説します。

躯体防水(コンクリート防水)

生コンクリートの状態に、防水効果のある特殊な薬剤を混ぜて水和反応を促し、コンクリートを改良し水密性を上げ、コンクリート自体を改良し、防水機能を持たせる工法です。

セメント分子同士の結合密度を高めることで、水密性の高い防水コンクリートとします。

| メンテナンス性 | 基本的にメンテナンスは不要で、防水皮膜がないため、漏水箇所の発見が早く、部分的な補修も容易 |

| 耐用年数 | 120〜150年ほど(鉄筋コンクリート造の場合) |

| 単価 | 脂肪酸・二酸化ケイ素系:2,000円/㎥ アスファルト系:4,000〜7,500円/㎥ |

参考:https://www.nikkenren.com/kenchiku/zairyo/siage/19bosui-konnyu/comment19.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf

耐久性が非常に高く、重歩行にも対応しています。車両の通行も可能です。

ひび割れに対しては、Vカットを行った上でモルタルを充填することで簡単に修繕できます。

防水皮膜がないため、漏水箇所の発見が早く、部分的な補修が容易です。

躯体防水は改修が比較的容易であり、漏水が発生した場合でも迅速に対応しやすい工法です。

被覆工法(メンブレン工法)

コンクリート自体を防水性の被膜(防水層)で覆い、水分を浸透させない工法です。

被覆工法には、アスファルト防水、ウレタン防水、シート防水、FRP防水の4つがあります。

| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | 単価 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 複雑な形状の建物でも防水施工が可能 | 10〜15年 (密着工法は5年ほど、通気緩衝工法は15年ほど) | 5,000〜7,500円 |

| シート防水 | 下地を選ばずに防水施工が可能 | 12〜18年 (加硫ゴムシートは10年ほど、塩ビシートは15年ほど) | 5,000〜7,500円 |

| アスファルト防水 | 実績のある防水工事 | 12〜18年 | 5,000〜7,500円 |

| FRP防水 | 耐久性に優れている | 10〜12年 (通気緩衝工法は13〜15年ほど) | 6,000〜8,500円 |

ウレタン防水

ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を塗り固めて防水層を作る方法です。ウレタン防水には、主に密着工法と通気緩衝工法の2つがあります。

| ウレタン防水密着工法 | ウレタン防水通気緩衝工法 | |

|---|---|---|

| 特徴 | ・複雑な形状や凹凸が多い場所にも施工可能 ・継ぎ目のない防水層を作れる | ・雨漏りに強い工法 ・複雑な形状にも施工可能 ・継ぎ目のない防水層を作れる ・補修が容易 ・膨れを防止、建物の揺れを緩衝し、耐久性が高い ・軽量なため建物に負担をかけない |

| メンテナンス性 | 5~8年ごとにトップコート塗り直し | 5~8年ごとにトップコート塗り直し |

| 耐用年数 | 10年程度 | 13~15年 |

| 単価 | 5,000~6,000円 | 6,000~7,500円 |

樹脂を塗って防水層を作るため、建物の形状を選ばず、複雑な形の面でも対応することができます。

被覆工法の中では最もポピュラーな工法となり、2023年の一般社団法人 防水材協会公表のデータによると、市場シェア全体の31.3%がウレタン防水となっています。

シート防水

シート防水とは、塩化ビニルやゴム製のシートを建物の上に貼りつけ、防水層を作る方法です。

シートは専用の接着剤や機械で固定を行い、隙間から水が侵入しないように設置します。

シート防水のメリットは下地を選ばずに施工が可能であることです。

シート防水は、塩ビシート防水とゴムシート防水があり、それぞれ接着工法と機械固定工法があります。

| 塩ビシート防水 接着工法 | 塩ビシート防水 機械固定工法 | ゴムシート防水 接着工法 | ゴムシート防水 機械固定工法 | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | ・下地を選ばず施工可能 ・工期が短い ・耐久性に優れている ・工事中の天候に左右されない | ・雨漏りしている建物にも適している ・下地を選ばず施工可能 ・工期が短い ・耐久性に優れている ・工事中の天候に左右されない | ・伸縮性に優れ揺れへの追従性が高い ・他工法に比べ初期費用が安い ・フラットで単純な形状の場所に適している | ・伸縮性に優れ揺れへの追従性が高い ・他工法に比べ初期費用が安い ・フラットで単純な形状の場所に適している |

| メンテナンス性 | トップコート塗り替えのメンテナンスフリー | トップコート塗り替えのメンテナンスフリー | 5~8年ごとにトップコート塗り直し | 5~8年ごとにトップコート塗り直し |

| 耐用年数 | 12~15年 | 15~18年 | 10〜12年 | 10~15年 |

| 単価 | 6,000~7,000円 | 6,500~7,500円 | 5,000〜6,000円 | 5,500〜6,500円 |

シート防水において、防水効果を発揮するには、シートのつなぎ目や端を隙間なく接着する必要があり、技術力が必要とされます。

特に塩ビシート(塩化ビニールシート)は耐久性に優れ耐用年数が長く、ウレタン防水とは異なり、メンテナンスの手間が少ないため、人気のある工法です。

アスファルト防水

アスファルト防水は、大規模建築や公共工事で長年使用されてきた信頼性の高い防水工法であり、防水工事の一定の割合で使用されています。

RC造で200㎡以上ある広い面積の建物や、大型の分譲マンション、学校、病院、施設の新築物件を主として採用されています。

主に以下の3つの工法があります。

| 熱工法 | トーチ工法 | 常温粘着工法(冷工法) | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | ・ビルやマンション、学校・病院等施設の新築時にのみ採用される ・100年以上の歴史があり信頼性が非常に高い工法 | ・アスファルト防水の改修時に採用 ・シートをバーナーで炙りながら貼り付けるため、効率的な施工が可能 | ・アスファルト防水の改修時に採用される ・アスファルトを熱で溶かさずに施工する方法 ・煙や臭いが出にくいため住宅街でも採用されることが多い |

| メンテナンス性 | 5~8年ごとにトップコート塗り直し | 5~8年ごとにトップコート塗り直し | 5~8年ごとにトップコート塗り直し |

| 耐用年数 | 5mm:15~20年 10mm:25~30年 | 単層4mm:12~15年 複層6mm:15~20年 | 単層2mm:10~12年 複層4mm:13~18年 |

| 単価 | 10,000~15,000円 | 6,500~7,500円 | 5,000~6,000円 |

熱工法

熱工法は、加熱溶解したアスファルトと専用の防水シートを重ねて施工する方法です。防水工事の中で最も古くから行われており、実績があります。

トーチ工法

トーチ工法は、合成繊維不織布を使用した改質アスファルトシートを、トーチバーナーで炙りながら躯体に接着する方法です。

常温粘着工法(冷工法)

常温粘着工法(冷工法)は、合成繊維不織布を使用した改質アスファルトシートを、直接躯体に接着する方法です。

2023年のデータによると、防水工事の18.6%がアスファルト防水であり、ウレタン防水、シート防水に次ぐ高いシェアとなっています。

コンクリート防水についてのよくある質問

コンクリート防水についてのよくある質問に、防水工事アドバイザーが回答します。

- コンクリート防水の業者を探すにはどうすればいいですか

- コンクリート防水は自分でも施工できますか

- コンクリート防水の費用を安くする方法はありますか

- コンクリート防水の効果的な補修方法は何ですか

コンクリート防水の業者を探すにはどうすればいいですか

コンクリート防水の業者を探す際は、複数社から相見積もりを取ることが大切です。

ただし、コンクリート防水を施工できる業者は限られているため、複数の工事業者へ事前に対応可否を確認する必要があります。

コンクリート防水は、一般的な屋上やベランダの防水工事とは異なり、打ち放し外壁や地下駐車場などに施工される特殊な工法です。

この場合、コンクリートの性質(中性化・ひび割れ・含水率など)や構造に関する専門的な知識が求められます。案件数も比較的少ないため、対応していない業者も多いです。

見積もりを依頼する前に、「どの防水工法に対応しているか」や「コンクリート防水の施工実績があるか」を確認しておくと安心です。

コンクリート防水は自分でも施工できますか

簡易的な補修であれば、DIYでもコンクリート防水の施工は可能です。

ホームセンターなどで販売されている防水材(浸透性防水剤や塗膜防水材)を使用すれば、小規模なひび割れの補修や表面防水の再塗装といった作業は自分でも行えます。

ただし、地下駐車場・外壁・屋上などの構造防水は、DIYでは対応できません。

下地の診断には専門知識と経験が必要であり、コンクリート内部の含水率や中性化の進行を正確に判断できないと、防水層が短期間で剥がれるリスクがあります。

さらに、使用する防水材の種類が多様で、下地や環境条件によって最適な工法が異なるため、素人が適切に選定するのは難しいのが実情です。

加えて、乾燥時間や塗り重ね回数などの管理も専門知識を要するうえ、DIY施工では防水保証が付かない点にも注意が必要です。

コンクリート防水の費用を安くする方法はありますか

コンクリート防水の費用を抑える方法はいくつかあります。

- 複数の業者に相見積もりを取る

適正価格を把握することで、無駄な費用を事前にカットできる - 自治体からの助成金

市や区によっては省エネ効果の高い遮熱性のある資材を使えば助成金を出してくれる場合もあります - かぶせ工法を検討する

既存防水層を撤去せず上から施工できるため、工期と費用を削減できる - 火災保険の適応

自然災害による被害を受けた場合は、火災保険が適用されることがあります。

ただし、契約内容によっては保険金が支払われない場合もあるため、事前に内容を確認しておきましょう。

詳細は「雨漏りの火災保険はどこまでいくら適用される?」で解説しております。

費用面が心配な場合は、信頼できる防水専門業者に相談して最適な方法を提案してもらうのがおすすめです。

コンクリート防水の効果的な補修方法は何ですか

コンクリート防水の効果的な補修方法の代表例は以下の通りです。

| 劣化の状態 | 主な補修方法 | 目的・特徴 |

|---|---|---|

| 小さなひび割れ | Uカット工法/Vカット工法 ひび割れ箇所をカットし、プライマー塗布後にシーリング材を充填・仕上げ | 雨水の侵入を防ぎ、劣化の進行を抑制。構造的な補強にもつながる。 |

| 既存防水層や塗膜の劣化 | ケレン清掃+高圧洗浄+下地調整 浮き・汚れを除去し、ポリマーセメント系下地調整材で平滑化 | 旧塗膜や汚れを完全に除去し、防水材の密着性を高める。 |

| 伸縮目地やシーリングの劣化 | シーリング打ち替え 既存のシーリング材を撤去し、プライマー→バッカー材→新規シーリング材で充填 | コンクリートの動きを吸収して防水層の切れを防ぐ。防水・耐震性を維持。 |

| 防水機能全体の低下 | 下地補修後に新規防水層施工 ウレタン防水・塩ビシート防水・浸透型防水剤などを再施工 | 下地を補修した上で新しい防水層を形成し、長期的な防水性能を回復。 |

コンクリート防水の補修では、まずひび割れ補修(Uカット工法)や下地調整(ポリマーセメント系材料)を行い、表面を健全な状態に整えます。

劣化が進んでいる場合は、ケレン清掃や高圧洗浄で旧塗膜や汚れを除去し、防水材の密着を確保します。

これらは防水前の下地処理工程であり、最終的にウレタン防水やシート防水などの仕上げ工法を組み合わせることで、防水性能が回復します。

下地処理の重要性については「防水工事の下地処理の目的はなんですか?」でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

防水工事見積もり.comが優良業者を最大3社無料紹介

防水工事は、工事が高額であり、建物の維持コストや安心できる住環境を維持するために、大きく関わる工事になります。

防水工事業者の提案をそのまま採用してしまうと、ぼったくりや手抜きの被害に合う可能性があります。

業者により3倍の見積もり金額差がある業界であるため、まずは基本的な知識を知ることが大切です。

また、防水工事見積もり.comでは優良防水工事業者を最大3社無料紹介を行っており、工事費用を大幅に削減しているケースがほとんどです。

防水工事を検討されているのであれば、お気軽にお問合せください。