雨漏りはどこから?なぜ起こる?修理方法と事前に防ぐ方法とは!

雨漏りは放置すると建物の資産価値を損なうだけでなく、カビの発生や電気系統のショートなど、住まいの安全性にも関わる重大な被害をもたらします。

建物の寿命を縮める原因にもなるため、早期発見と適切な対策が必要です。

本記事では、雨漏りの発生箇所から原因、具体的な修理方法、さらには予防策まで、防水工事アドバイザーが解説します。

■福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積もりや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

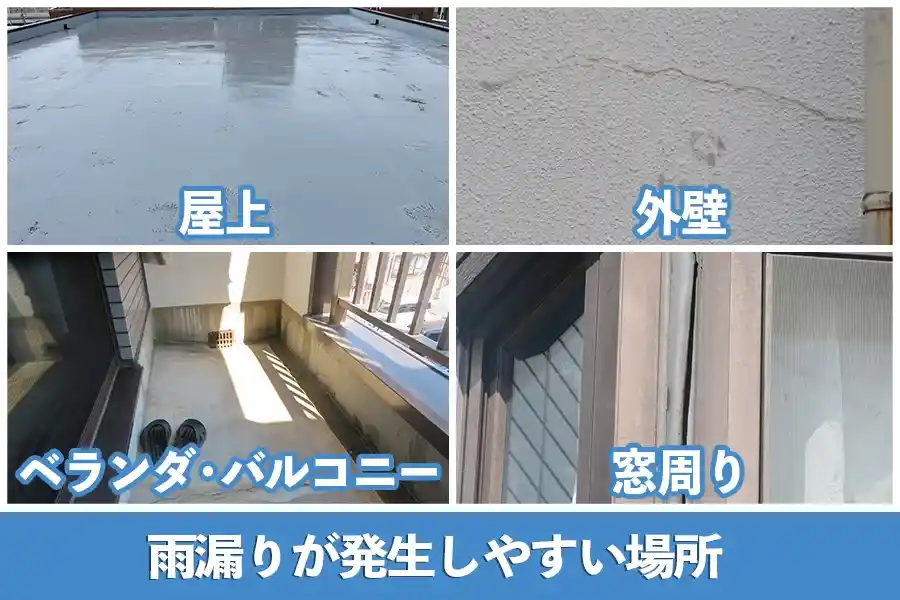

雨漏りが発生する場所はどこ?

建物の雨漏りは主に屋根、外壁、ベランダ・バルコニー、窓周りの4つの場所で発生します。

雨漏りは屋上・屋根から発生すると思われがちですが、屋上・屋根以外からも雨漏りは起こります。

これらの箇所はそれぞれ異なる特徴と対処方法が必要で、早期発見が修理費用の削減につながります。

屋根からの雨漏り

屋根からの雨漏りは、建物の最上階で確認されることが多く、特に天井の染みとして現れます。

一般的な瓦屋根の場合、台風や地震による瓦のズレや破損が主な原因となります。また、築年数が15年を超えるスレート屋根では、材料自体の劣化による雨漏りのリスクが高まります。

フラットな屋上の場合は、経年劣化やドレンの詰まりが雨漏りにつながることがあります。

雨漏りで注意が必要なのは、雨漏りの跡が見つかった場所と実際の漏水箇所が異なることです。

雨水は建物の構造に沿って流れるため、天井に現れた染みの場所から数メートル離れた場所が実際の雨漏り箇所であることも珍しくありません。

そのため、雨漏りの原因特定には専門家による調査が欠かせません。

壁からの雨漏り

外壁の雨漏りは、室内の壁に湿気やシミとして現れ、放置すると壁内部の木材を腐食させる危険があります。

モルタル外壁の場合は微細なヒビ割れから雨水が侵入し、サイディング外壁では目地部分の劣化が主な原因となります。

壁からの雨漏りで特に注意すべきは、表面からは見えにくい内部での被害です。

壁内部の木材が腐食すると建物の構造自体に影響を与え、大規模な修理が必要となる可能性があります。

定期的な外壁点検と適切なメンテナンスが予防には欠かせません。

ベランダ・バルコニーからの雨漏り

ベランダやバルコニーの雨漏りは、下階への漏水という形で現れることが多く、深刻な場合は階下の天井や壁にまで被害が及びます。

防水層の耐用年数は一般的に10年程度とされており、築年数が経過した建物では特に注意がが必要です。

また、ベランダやバルコニーの雨漏りは、防水層の劣化だけでなく、排水の問題とも密接に関連しています。

排水溝の詰まりや排水口の劣化により、雨水が適切に排出されないことで発生するケースも多く見られます。

窓周り

窓周りの雨漏りは、主にシーリング材の劣化やサッシの歪みによって発生します。

特に築年数が経過した住宅では、シーリング材が硬化して防水性能が低下することで、雨水が室内に侵入しやすくなります。

雨漏りと結露の見分けが重要で、結露の場合は室内の温度差や換気不足が原因となるため、対策方法が異なります。

そもそも雨漏りはなぜ起こる?

雨漏りの発生原因は、施工不備、自然災害、経年劣化という3つの要因に大きく分類されます。

| 雨漏り原因 | 発生時期 | 特徴 | 対策難易度 |

|---|---|---|---|

| 施工不備・手抜き | ~1年程度 | 防水層の施工ミス シーリング不足 | ★★★★☆ |

| 自然災害 | 突発的 | 台風による損傷地震による割れ | ★★★★★ |

| 経年劣化 | 築10年以降 | 防水層の寿命建材の劣化 | ★★★☆☆ |

それぞれの原因によって適切な対処方法が異なるため、正確な原因特定が重要になります。

施工不備・手抜き

施工不備による雨漏りは、新築やリフォーム後の比較的早い段階で発生することが特徴です。

防水工事は高度な技術と経験を要する作業のため、施工業者の技術力が足りず、雨漏りにつながることは起こりうることです。

とりわけ防水層の接着不良や、塗膜防水の状態、シーリング材の施工不良は、見た目では判断が難しい不具合であり、防水工事専門業者による入念な検査が必要です。

台風や地震などの大きな自然災害

自然災害による雨漏りは、建物全体に様々な影響を及ぼします。

台風による強風で屋根材が損傷を受けたり、地震による建物の歪みで外壁にクラックが入ったりすることで雨漏りが発生します。

災害後は建物全体の点検が必要で、目視での確認から始めて、必要に応じて防水工事専門業者による詳細な調査を行うことが推奨されます。

経年劣化

防水層の経年劣化は、避けられない問題です。

防水層は一般的に10〜15年、シーリング材は5〜7年程度で劣化が進行します。

特に注意が必要なのは、劣化は突然発生するのではなく、徐々に進行するという点です。

そのため、定期的な点検と計画的な修繕が重要になります。

雨漏りの修理方法とは

雨漏りの修理は、発生箇所と原因に応じて適切な工法を選択する必要があります。

| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | コスト |

|---|---|---|---|

| 部分補修 | 低コストで応急処置が可能 | 1~5年 | 安い |

| シート防水機械固定工法 | 耐久性が高く、その後のメンテナンスの手間が少ない | 10~15年 | 中・高程度 |

| ウレタン防水通気緩衝工法 | 柔軟性が高く、亀裂に強い。安めのコストに抑えることができる。 | 10年 | 中程度 |

応急処置の部分補修で一時的に雨漏りを防ぐことはできますが、根本的な解決には、ウレタン防水やシート防水を施すなど防水工事が不可欠です。

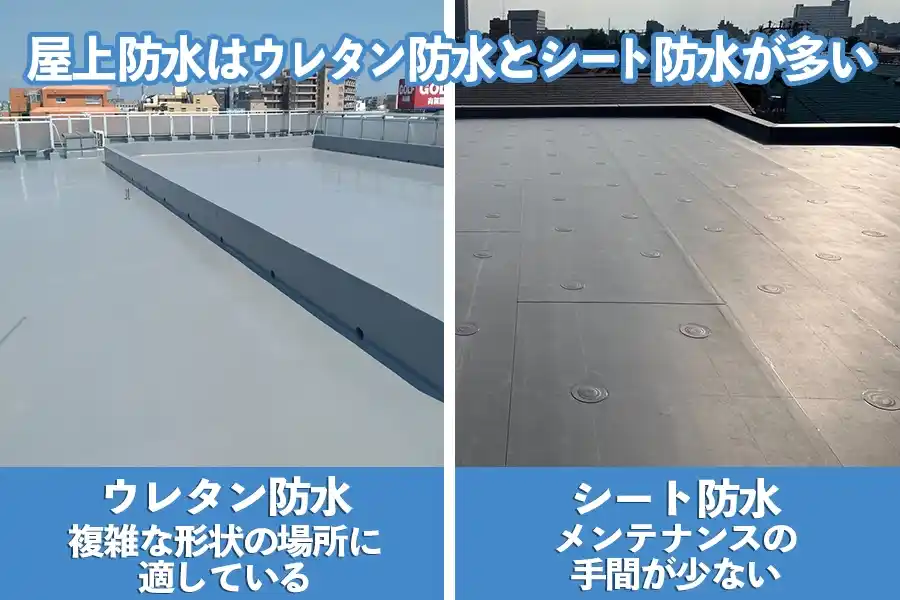

屋上防水の防水工事

屋上の防水工事は建物を保護する最も重要な工事の一つです。

一般的な工法としてウレタン防水とシート防水が広く採用されています。

ウレタン防水は施工が比較的容易で、複雑な形状にも対応できる利点があります。一方、シート防水は耐久性に優れ、メンテナンスの手間も少なく、より長期的な防水効果が期待できます。

工法の選択は建物の構造や予算、求められる耐用年数などを総合的に判断して決定します。

外壁の修理

外壁の修理は、使用されている外壁材によって大きく工法が異なります。

特に重要なのは、単なる表面的な補修ではなく、防水性能を確実に回復させることです。

モルタル外壁

モルタル外壁の修理では、クラックの補修に加えて、外壁全体の防水性能を高めることが重要です。

補修後には透明な撥水材を塗布することで、雨水の浸入を効果的に防ぐことができます。

大規模な劣化が見られる場合は、部分的な張り替えも検討が必要です。

サイディング

サイディングの修理では、目地部分の防水性能の回復が最も重要です。

経年劣化したシーリング材を適切に打ち替えることで、雨水の侵入を防ぐことができます。

また、サイディングのビスの緩みは外壁材の浮きや剥がれの原因となるため、定期的な点検と増し締めが推奨されます。

ベランダ・バルコニーの防水工事

ベランダやバルコニーの防水工事は、既存の防水層を完全に撤去し、新しい防水層を施工するのが一般的です。

ベランダ・バルコニーでよく用いられる防水工法は、ウレタン防水の他にFRP防水があります。

ベランダ・バルコニーの工事で特に重要なのは、下地の処理と勾配の確保です。

適切な勾配がないと雨水が溜まり、新しい防水層を施工しても再び雨漏りが発生する可能性があります。

雨漏りを防ぐには事前の防水対策が必須

雨漏りを防ぐには事前の防水対策が必須です。下記2点を意識しましょう。

- 劣化のサインや耐用年数を知り防水工事する

- 日頃から屋根や外壁をチェックする

雨漏りは一度発生すると、修理に多額の費用がかかるだけでなく、建物の寿命にも大きく影響します。そのため、予防的な対策が非常に重要です。

劣化のサインや耐用年数を知り防水工事する

建物の各部位には適切な耐用年数があり、それを把握して計画的に修繕することが重要です。

防水層は10〜15年、外壁は15〜20年を目安に大規模な修繕を検討する必要があります。

早めの対策により、修繕費用を抑えることができます。

日頃から屋根や外壁をチェックする

定期的な点検により、早期に不具合を発見することが可能です。

特に梅雨時期や台風シーズン前の点検は重要です。

点検のポイントは、屋根材のズレや割れ、外壁のクラック、シーリング材の劣化などです。

雨漏りを防ぐ防水工事の優良業者を最大3社紹介

雨漏りを防ぐためには、まず最初の防水工事で質の良い工事を行うこと、そして専門的な知識を踏まえた点検を行い、早めに修繕工事を行うことが大切です。

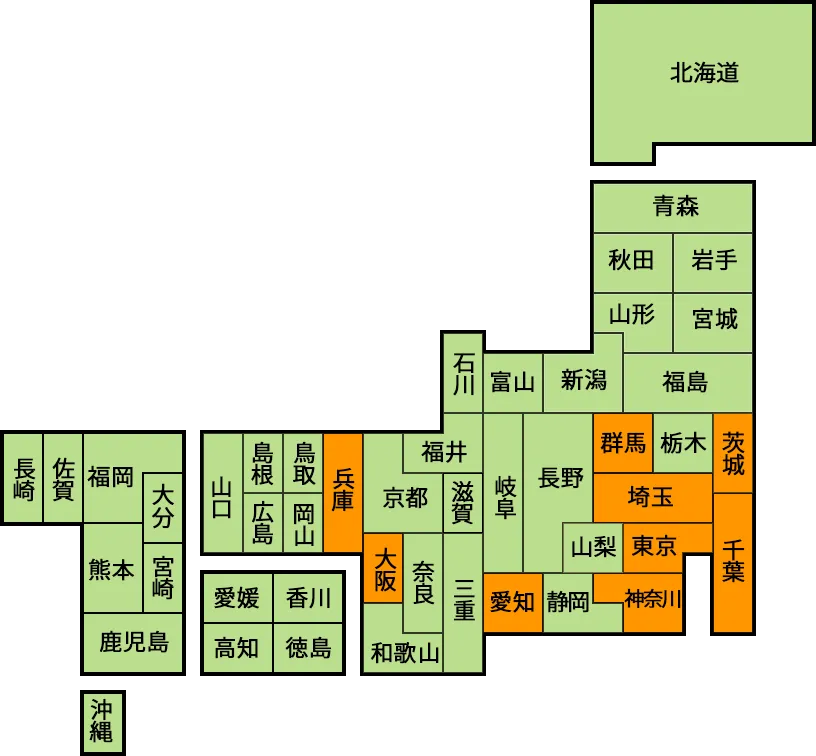

防水工事見積もり.comでは、知識と経験が豊富で技術力があり、質の高い工事をしてくれる、優良防水工事専門業者を最大3社紹介することができます。

信頼できる業者に依頼して雨漏り対策をしたいけれど、どこに相談すれば良いか悩んでいるような場合は、ぜひ一度防水アドバイザーの福島へご相談ください。